Kindheit und frühe Prägung

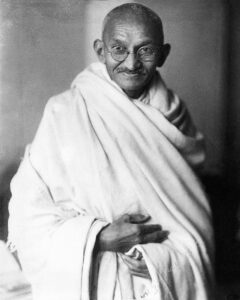

Mohandas Karamchand Gandhi wurde 1869 in Porbandar im heutigen Bundesstaat Gujarat geboren. Seine Familie gehörte zur Händlerkaste (Bania) und war im Staatsdienst tätig. Der junge Gandhi wurde in traditionell-religiöser Atmosphäre erzogen, zeigte jedoch früh ein ausgeprägtes moralisches Empfinden. Mit 13 Jahren wurde er verheiratet, ein Umstand, den er später kritisch reflektierte.

1888 verließ er Indien, um in London Rechtswissenschaften zu studieren. In dieser Zeit näherte er sich westlichen Ideen von Rechtsstaatlichkeit und Sozialethik an, blieb aber religiös geprägt. Nach Abschluss seines Studiums arbeitete Gandhi kurz in Bombay, bevor er 1893 nach Südafrika ging, zunächst für einen juristischen Auftrag.

Südafrika: erste politische Erfahrungen

In Südafrika erlebte Gandhi die rechtliche und soziale Diskriminierung von Indern im britischen Empire unmittelbar. Er begann, sich gegen diese Ungleichbehandlung zu organisieren. Aus einzelnen Protesten entstand eine systematische Strategie des zivilen Ungehorsams (satyagraha), die auf Gewaltverzicht, moralische Selbstdisziplin und politisches Ausharren setzte.

Gandhi gründete mit Unterstützern die Natal Indian Congress und veröffentlichte Schriften, in denen er koloniale Rechtsbrüche und rassistische Strukturen dokumentierte. Die Erfahrung in Südafrika wurde zur Schule seines politischen Denkens.

Rückkehr nach Indien und erster politischer Aufstieg

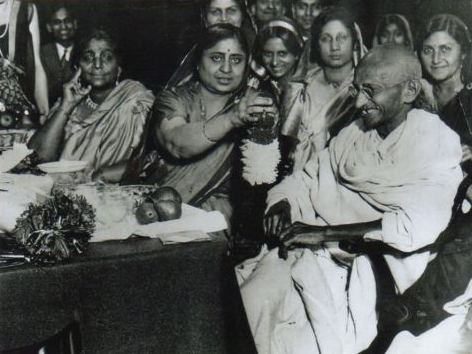

1915 kehrte Gandhi nach Indien zurück. Er verzichtete zunächst auf große Reden und führte stattdessen lokale Kampagnen durch, etwa für Bauern in Bihar oder gegen die diskriminierende Indigo-Produktion. Unterstützt von Gopal Krishna Gokhale, einem führenden Reformer des Indischen Nationalkongresses, baute er sich ein Netzwerk auf.

Nach dem Massaker von Amritsar und dem Rowlatt Act von 1919 rief Gandhi zum ersten Mal zu einem landesweiten hartal (Streiktag) auf. Ab diesem Zeitpunkt wurde er zur dominanten Figur der antikolonialen Bewegung.

Politik des gewaltlosen Widerstands

Gandhis Strategie des Widerstands beruhte auf massenhafter Mobilisierung bei gleichzeitiger Vermeidung von Gewalt. Der Salzmarsch von 1930 gegen die britische Salzsteuer gilt als symbolischer Höhepunkt dieser Politik. Der Protest verband ein einfaches Alltagsgut mit der kolonialen Machtfrage und wurde international wahrgenommen.

Zugleich traten Spannungen zutage: Während Gandhi zur Einheit aufrief, verschärften sich ethnisch-religiöse Konflikte. Das Verhältnis zum Muslimführer Muhammad Ali Jinnah blieb schwierig. Auch in der Kongresspartei stießen seine moralischen Vorgaben nicht immer auf Zustimmung.

Späte Jahre und Teilung

Während des Zweiten Weltkriegs verschärfte sich die Lage. Gandhi forderte 1942 den sofortigen Rückzug der Briten (Quit India Movement), wurde inhaftiert und verlor während dieser Zeit seine Frau Kasturba. Nach dem Krieg trat er gegen die geplante Teilung Indiens in ein hinduistisch geprägtes Indien und ein muslimisches Pakistan auf – erfolglos.

1947 wurde die Unabhängigkeit Indiens verkündet. Die Teilung führte zu Massengewalt, Zwangsmigration und mehr als einer Million Todesopfern. Gandhi reiste durch die Krisengebiete, um zu schlichten. Seine Appelle zur Versöhnung wurden nicht überall gehört.

Ermordung und Nachwirkung

Am 30. Januar 1948 wurde Gandhi in Neu-Delhi von Nathuram Godse, einem radikal-hinduistischen Aktivisten, erschossen. Godse warf Gandhi vor, muslimischen Interessen zu sehr entgegenzukommen.

Gandhi wurde weltweit geehrt, sein politisches Konzept der Gewaltfreiheit blieb international einflussreich. In Indien aber ist seine Stellung ambivalent. Während der Staat ihn als „Vater der Nation“ verehrt, wurde er von Teilen der hindu-nationalistischen Bewegung abgelehnt. Die politische Instrumentalisierung seines Erbes hält bis heute an.

Mehr erfahren

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

Ilija Trojanow (Hrgs.)(2020): Mein Leben: oder Die Geschichte meiner Experimente mit der Wahrheit.*

Bildnachweis

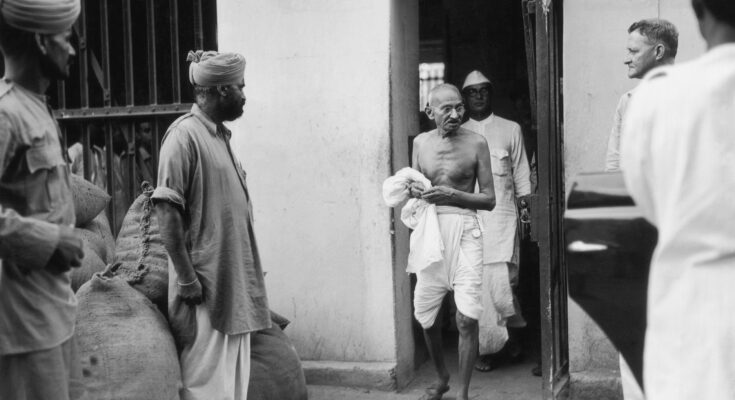

Titel: Gandhi verlässt das Gefängnis in Kalkutta, 1938.

Alles gemeinfrei.