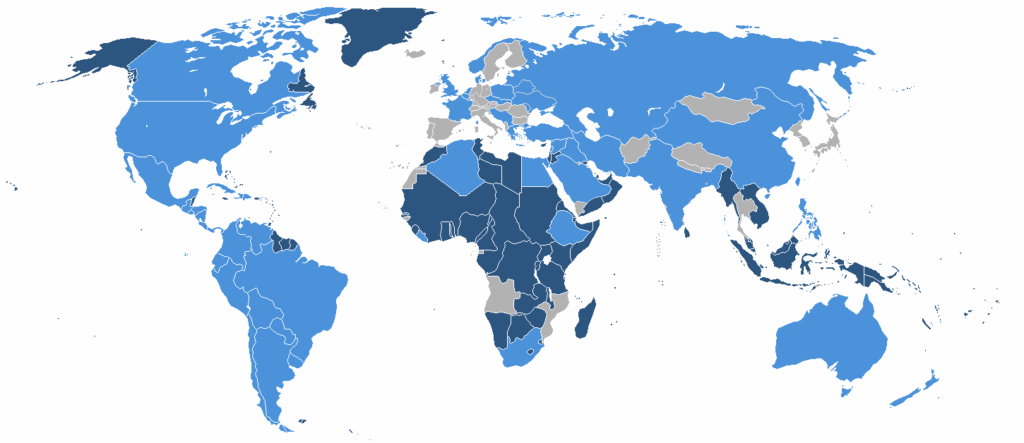

Die Vereinten Nationen entstanden in einer Welt, in der die meisten heutigen Mitgliedstaaten noch nicht unabhängig waren. 1945 bestand die Organisation überwiegend aus europäischen und amerikanischen Staaten. Kolonialreiche in Afrika, Asien und Ozeanien prägten weiterhin das internationale System. Innerhalb von zwei Jahrzehnten veränderte sich dieses Bild grundlegend. Die Entkolonialisierung, vorangetrieben durch nationale Befreiungsbewegungen und internationale Solidarität, prägte fortan die Zusammensetzung und die Themen der UNO.

Entkolonialisierung als globale Bewegung

Die Auflösung der Kolonialreiche begann unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. In Asien erlangten Indien und Pakistan 1947 ihre Unabhängigkeit, Indonesien folgte nach einem längeren Konflikt mit den Niederlanden 1949. In Afrika setzte die Welle der Unabhängigkeitserklärungen ab Ende der 1950er Jahre ein, beginnend mit Ghana 1957. Diese Entwicklungen spiegelten sich in der UNO wider. Mit jedem neuen Mitglied wuchs die Vielfalt an politischen Erfahrungen, Forderungen und Perspektiven.

Für viele junge Staaten war die Mitgliedschaft in der UNO mehr als nur ein diplomatischer Schritt. Sie bot die Möglichkeit, den eigenen Status zu festigen, internationale Unterstützung zu mobilisieren und koloniale Herrschaft öffentlich zu kritisieren. Die Generalversammlung entwickelte sich zu einem Ort, an dem diese Anliegen Gehör fanden.

Die Rolle der Generalversammlung

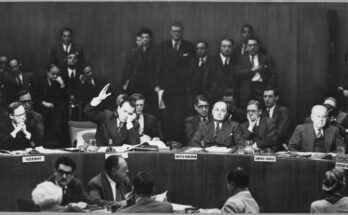

Die Generalversammlung gewann im Prozess der Entkolonialisierung erheblich an Bedeutung. Da alle Mitgliedstaaten in diesem Gremium gleichberechtigt sind, konnten auch kleine und neu unabhängige Staaten ihre Anliegen auf die Tagesordnung setzen. Ein Höhepunkt war die Verabschiedung der „Deklaration über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker“ im Dezember 1960, bekannt als Resolution 1514. Darin wurde das Recht auf Selbstbestimmung bekräftigt und die Pflicht zur raschen und bedingungslosen Beendigung kolonialer Herrschaft formuliert.

Die Erklärung hatte keinen bindenden Charakter, entfaltete aber eine erhebliche symbolische Wirkung. Sie lieferte Befreiungsbewegungen weltweit eine internationale Legitimation und setzte Kolonialmächte unter Druck. In der Generalversammlung führten solche Initiativen zu intensiven Debatten zwischen den neu unabhängigen Staaten und den verbliebenen Kolonialmächten.

Fallbeispiele

Algerien

Der Algerienkrieg, der 1954 begann, wurde von Frankreich als interne Angelegenheit betrachtet. Afrikanische und arabische Staaten brachten das Thema jedoch wiederholt in die Generalversammlung ein. Auch wenn Frankreich zunächst Widerstand leistete, trugen die Debatten dazu bei, die internationale Wahrnehmung des Konflikts zu verändern. Die Unabhängigkeit Algeriens 1962 markierte auch in der UNO einen politischen Wendepunkt.

Namibia

Namibia stand nach dem Ersten Weltkrieg unter südafrikanischer Verwaltung. Südafrika weigerte sich, das Mandat der UNO anzuerkennen, und führte seine Apartheidpolitik im Gebiet fort. Die UNO erklärte die südafrikanische Präsenz für illegal und übernahm formal die Verantwortung für das Territorium. Über Jahre hinweg übte die Organisation diplomatischen Druck aus, unterstützte die Unabhängigkeitsbewegung SWAPO und bereitete den Weg für die staatliche Unabhängigkeit 1989.

Portugiesische Kolonien

In Angola, Mosambik und Guinea-Bissau unterstützte die UNO die Forderungen der Befreiungsbewegungen, insbesondere nachdem Portugal den Entkolonialisierungsprozess lange verweigert hatte. Resolutionen der Generalversammlung verurteilten die portugiesische Politik und forderten das Ende kolonialer Herrschaft.

Blockfreie Staaten als neue politische Kraft

Die Bewegung der Blockfreien, offiziell gegründet 1961 in Belgrad, prägte die UNO nachhaltig. Zu ihr gehörten Staaten wie Indien, Jugoslawien, Ägypten und Indonesien. Sie suchten eine eigenständige Position zwischen den beiden Machtblöcken und nutzten die Generalversammlung, um gemeinsame Anliegen zu formulieren. Die Themen reichten von der Unterstützung nationaler Befreiungskämpfe über Abrüstung bis hin zu wirtschaftlichen Forderungen.

Reaktionen der Kolonialmächte

Kolonialmächte reagierten unterschiedlich auf den wachsenden Druck der UNO. Manche gaben ihre Kolonien nach Verhandlungen auf, andere versuchten, den Prozess zu verzögern oder in eine für sie günstige Richtung zu lenken. Die Auseinandersetzungen in der Generalversammlung verdeutlichten den Gegensatz zwischen normativen Ansprüchen und machtpolitischen Interessen.

Bilanz

Die UNO war ein Katalysator für die internationale Anerkennung der Entkolonialisierung. Sie bot ein Forum, in dem Unabhängigkeitsbewegungen Gehör fanden und politische Unterstützung erhielten. Ihre Resolutionen hatten oft vor allem symbolische Wirkung, doch sie prägten das internationale Klima. Langfristig führte die Aufnahme zahlreicher neuer Staaten zu einer Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse in der Generalversammlung und zu einer Erweiterung der Themenagenda, in der Fragen von Entwicklung, sozialer Gerechtigkeit und kultureller Selbstbestimmung zunehmend an Gewicht gewannen.

Zum Weiterlesen

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

- Sven Bernhard Gareis / Johannes Varwick: Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen* – Überblick zu Strukturen, Instrumenten und politischer Praxis der UNO.

- Amy L. Sayward: The United Nations in International History* – Darstellung der UNO als Bühne internationaler Konflikte und als Akteur im 20. Jahrhundert.

Bildnachweis

Titel: Mit Scheinwerfern angeleuchtetes Hauptquartier der UN, 1950.

Alle Bilder gemeinfrei.