Der Vietnamkrieg zählt zu den international am stärksten beachteten und zugleich am kontroversesten diskutierten Konflikten der letzten Jahrzehnte. Er begann als kolonialer Unabhängigkeitskampf, entwickelte sich zum Schauplatz der globalen Systemkonkurrenz zwischen Ost und West und endete in einem großangelegten Rückzug der USA.

Inhalt

In der Rückschau lassen sich vier Phasen unterscheiden, die jeweils eigene politische Konstellationen und militärische Strategien erkennen lassen:

| Phase | Zeitraum | Charakterisierung |

|---|---|---|

| Indochinakrieg | 1946–1954 | Antikolonialer Befreiungskampf gegen die französische Kolonialherrschaft |

| Teilung und Bürgerkrieg | 1954–1964 | Zunehmende Spaltung Vietnams, USA unterstützten Südvietnam ohne direkte Kriegsteilnahme |

| Amerikanische Eskalation | 1964–1973 | Direktes militärisches Eingreifen der USA mit Bodentruppen und Luftkrieg |

| Kriegsende | 1973–1975 | Rückzug der USA, Zusammenbruch Südvietnams und Sieg des Nordens |

1. Der Krieg bis 1954

Das Jahr 1954 markierte das jähe Ende des französischen Engagements in Vietnam. Die entscheidende Schlacht bei Điện Biên Phủ wurde später auch in der Berichterstattung zum amerikanischen Vietnamkrieg häufig als mahnendes Beispiel herangezogen. Nach einer zweimonatigen Belagerung gelang es den Việt Minh, den strategisch wichtigen französischen Stützpunkt zu erobern – ein bedeutender Wendepunkt in einer Serie von Misserfolgen, die schließlich zu einem Regierungswechsel in Paris führte. Premierminister Pierre Mendès France erklärte öffentlich, er werde innerhalb eines Monats einen Frieden für Indochina herbeiführen.

Parallel dazu verhandelten die Großmächte USA, Frankreich, Großbritannien, die Sowjetunion und China auf einer Konferenz in Genf über den Frieden in Korea und Indochina. Auch zwei vietnamesische Delegationen nahmen daran teil. Die Việt Minh verfügten nach ihrem militärischen Erfolg über eine starke Ausgangsposition, sahen sich jedoch auf internationaler Bühne einem komplexen Kräftespiel gegenüber. Vor allem China drängte auf Kompromissbereitschaft. Obwohl die Việt Minh weite Teile Vietnams kontrollierten, stimmten sie einer Teilung des Landes zu – unter anderem, um ein direktes Eingreifen der Vereinigten Staaten zu vermeiden, das im Falle eines einheitlichen kommunistischen Vietnams als wahrscheinlich galt.

Am 20. Juli 1954 wurde ein Waffenstillstand zwischen der Demokratischen Republik Vietnam und Frankreich unterzeichnet. Neben der Teilung des Landes wurde die Entmilitarisierung des 17. Breitengrads beschlossen. Die Vereinigten Staaten nahmen an der Unterzeichnung nicht teil, erklärten jedoch ihre Bereitschaft, die Abmachung zu respektieren. Zugleich war den Beteiligten bewusst, dass dies nicht das Ende des Konflikts bedeutete. Die USA, unter Präsident Eisenhower und Außenminister Dulles, entschieden sich, Frankreichs Rolle in der Region zu übernehmen und sich künftig um die politische Stabilität in Südvietnam, Laos und Kambodscha zu kümmern.

Diese Entscheidung ist im Kontext des Kalten Krieges zu verstehen. In den 1940er- und 1950er-Jahren etablierten sich die zwei konkurrierenden Machtblöcke mit den USA und der Sowjetunion an der Spitze. Die Vereinigten Staaten betrachteten sich zunehmend als Verteidiger einer gefährdeten Ordnung. Der Diplomat George F. Kennan argumentierte bereits Ende der 1940er-Jahre, die amerikanische Demokratie könne in einer ausschließlich totalitären Welt nicht überleben – in jedem Menschen schlummere ein Hang zum Autoritären, der in Isolation hervortreten könne.

Kennan rechtfertigte daher auch begrenzte Gewaltanwendung, wenn diese die schlechteren Alternativen – etwa einen Weltkrieg – vermeiden könne. In einer internen Einschätzung hieß es, man müsse sich der Tatsache stellen, dass:

„gewisse Formen begrenzter Gewalt an bestimmten Orten in der Welt unter Umständen akzeptabler sein könnten als alternative Szenarien, in denen wir selbst in globale Kriege verwickelt würden, in denen niemand gewinnen und die gesamte Zivilisation untergehen würde“.

Auch Henry Kissinger beschrieb später das Dilemma der bipolaren Weltordnung: In einem System mit zwei Machtzentren gebe es keinen Raum für das klassische Gleichgewicht der Kräfte. Jeder Gewinn der einen Seite bedeute automatisch einen Verlust für die andere.

Innerhalb dieser Konstellation versuchten sich einige Staaten zu entziehen – etwa durch die Bewegung der Blockfreien. Viele dieser Länder lagen im globalen Süden und wurden zu Schauplätzen des indirekten Kräftemessens zwischen Ost und West.

Ein zentraler Bestandteil der amerikanischen Wahrnehmung war die sogenannte Domino-Theorie, formuliert 1954 von Präsident Eisenhower. Die Theorie ging davon aus, dass der Fall eines Landes an den Kommunismus eine Kettenreaktion in der Region auslösen könne. Gerade in Bezug auf Vietnam wurde diese Vorstellung prominent: Sollte das Land kommunistisch werden, so die Argumentation, würden auch Laos, Kambodscha, Thailand oder gar Indonesien folgen. Diese Annahme wurde zur Legitimationsgrundlage amerikanischer Eingriffe, auch wenn sie das Risiko beinhaltete, politische Entwicklungen in anderen Staaten nur noch unter geopolitischen Gesichtspunkten zu interpretieren.

2. Nach Genf: Zwei Staaten, zwei Wege

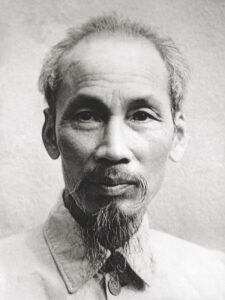

Infolge der Genfer Vereinbarungen war Vietnam geteilt. Im Norden etablierte sich die Demokratische Republik Vietnam unter der kommunistischen Führung von Hồ Chí Minh mit der Hauptstadt Hanoi. Im Süden entstand die Republik Vietnam, geleitet von der antikommunistischen und autoritär geführten Regierung Ngô Đình Diệms mit Sitz in Saigon. Diese Teilung sollte ursprünglich nur temporär sein. Für das Jahr 1956 waren gesamtvietnamesische Wahlen vorgesehen, die jedoch nie stattfanden. Sowohl die Regierung in Saigon als auch die USA lehnten sie ab – nicht zuletzt aus der Befürchtung, Hồ Chí Minh könne auf demokratischem Weg die Vereinigung erzwingen.

Die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in beiden Landesteilen verliefen sehr unterschiedlich. In Nordvietnam wurde unmittelbar nach dem Waffenstillstand eine umfassende Bodenreform durchgeführt. Großgrundbesitz wurde enteignet, Landbesitzer öffentlich denunziert und teilweise hingerichtet. Schätzungen zufolge starben dabei etwa 15.000 Menschen1.

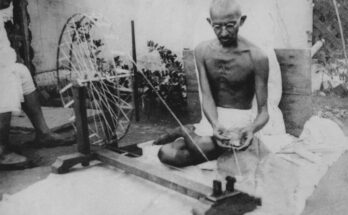

In den 1960er-Jahren wurde die Landwirtschaft im Norden kollektiviert. Land, Geräte und Nutztiere gingen in staatliches oder genossenschaftliches Eigentum über. Trotz der Kriegsumstände blieb dieses System relativ stabil. Bauernaufstände sind nicht überliefert und auch die Versorgung funktionierte, was auf eine gewisse Akzeptanz der Organisation schließen lässt. Im Unterschied zu anderen sozialistischen Staaten wurde kein Personenkult um Hồ Chí Minh aufgebaut. Sein Lebensstil blieb einfach, sein Verhalten orientierte sich an marxistisch-leninistischen Prinzipien.

Südvietnam hingegen war geprägt von Machtkämpfen, Korruption und bewaffneten Gruppen mit eigenem Einfluss. Die Bình Xuyên, eine ursprünglich aus dem Milieu der Flusspiraterie hervorgegangene Organisation, attackierte zeitweise sogar den Präsidentenpalast, konnte aber nach heftigen Kämpfen aus Saigon vertrieben werden. Auch andere Milizen wie die Cao-Đài- und Hòa-Hảo-Gruppen wurden durch militärische Gewalt und finanzielle Zugeständnisse entmachtet oder kooptiert.

Diệm besetzte zentrale Staatspositionen mit Familienangehörigen. Sein Bruder Ngô Đình Nhu galt als wichtigster Berater, während auch weitere Verwandte diplomatische, administrative oder kirchliche Posten erhielten. Die Machtverteilung war somit stark personalisiert und durch Klientelpolitik geprägt. In der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre intensivierte Diệm die Repression gegen politische Gegner. Besonders die Anhänger der Kommunisten wurden verfolgt, entführt oder interniert. Ein 1959 erlassenes Gesetz ermöglichte Militärtribunale und Todesurteile. In unabhängigen Berichten ist von etwa 150.000 Inhaftierten und rund 12.000 Getöteten in den Jahren 1955 bis 1957 die Rede.

Zusätzliche Konflikte entstanden durch Diệms Landpolitik. Ehemals von Franzosen enteignete Flächen wurden nicht dauerhaft an Kleinbauern verteilt, sondern teils an frühere Eigentümer zurückgegeben. Gleichzeitig wurde die kommunale Selbstverwaltung abgeschafft. Entscheidungen über Infrastruktur und lokale Planung lagen nun bei von außen eingesetzten Beamten. Die daraus resultierende Entfremdung von der Bevölkerung schwächte die Legitimität der Regierung.

Im Dezember 1960 wurde die Nationale Befreiungsfront (NLF) gegründet, ein Bündnis aus kommunistischen und nicht-kommunistischen Gegnern der Diệm-Regierung. Ziel war die Beendigung der amerikanischen Unterstützung für Saigon und eine Wiedervereinigung mit dem Norden. Besonders in den ländlichen Regionen gewann die NLF schnell an Einfluss.

In amerikanischen Fachkreisen – etwa in der Zeitschrift Foreign Affairs – wurden die Probleme Südvietnams thematisiert. Doch in der breiteren politischen Debatte herrschte weiterhin die Vorstellung vor, man müsse den Aufbauprozess begleiten. Dass autoritäre Maßnahmen dabei in Kauf genommen wurden, erschien vielen als unvermeidlich. Südostasien, so die verbreitete Einschätzung, habe keine demokratische Tradition – ein Argument, das häufig zur Rechtfertigung repressiver Verbündeter herangezogen wurde.

3. Die Krise von Diệm und der Weg zur Eskalation

Um der wachsenden Kontrolle der Nationalen Befreiungsfront in den ländlichen Gebieten zu begegnen, wurde ein dreistufiges Konzept zur Aufstandsbekämpfung (Counterinsurgency) entwickelt. Erstens sollten Dörfer militärisch gesichert, zweitens eine funktionsfähige und wenig korrupte Lokalverwaltung etabliert und drittens die Lebensbedingungen der Bevölkerung verbessert werden. Ziel war es, durch Stabilität und Loyalität eine langfristige Schwächung der Guerilla zu erreichen.

Die amerikanischen Militärs standen dieser Strategie skeptisch gegenüber. Für sie blieb die konventionelle Kriegsführung vorrangig. Als Beispiel gelten die sogenannten Wehrdörfer, die ab 1962 errichtet wurden. In umzäunten Siedlungen mit Wachtürmen, Gräben und Stacheldraht sollten die Bewohner vor dem Einfluss der Guerilla geschützt werden. In der Praxis jedoch war die Lebensqualität gering, Hilfsgelder versickerten in korrupten Kanälen, und einige der umgewandelten Dörfer lagen außerhalb der effektiven Kontrolle der Regierung. Die Maßnahme blieb daher wirkungslos.

In der Bevölkerung wuchs die Unzufriedenheit. Im Mai 1963 eskalierte die Lage mit der sogenannten Buddhistenkrise. Anlass war das Verbot religiöser Flaggen, das offenbar selektiv angewandt wurde: Während katholische Prozessionen geduldet wurden, griff das Militär auf eine buddhistische Kundgebung ein. Neun Menschen starben durch Schüsse der Regierungstruppen. Der Versuch, die Verantwortung auf die NLF zu schieben, überzeugte die Öffentlichkeit nicht. Der Protest weitete sich aus.

Ein Bild, das weltweit Beachtung fand, war die Selbstverbrennung des Mönchs Thích Quảng Đức am 11. Juni 1963. Die Äußerung von Madame Nhu, der Schwägerin des Präsidenten, diese Tat sei ein „Barbecue“ gewesen, löste internationale Empörung aus. Die Regierung setzte auf Repression. Im August ließ Ngô Đình Nhu eine zentrale Pagode stürmen, Tausende Oppositionelle wurden festgenommen, darunter auch zahlreiche Studierende. Die politische Krise verschärfte sich.

Auch innerhalb des südvietnamesischen Militärs nahm die Unzufriedenheit zu. Führende Generäle sondierten die Haltung der USA gegenüber einem möglichen Putsch. Die Kennedy-Administration zeigte sich uneinheitlich, stellte sich aber nicht ausdrücklich gegen die Pläne. Nhu versuchte durch Scheinmaßnahmen und einen inszenierten Putsch seine Position zu retten, wurde jedoch entmachtet.

Am 1. November 1963 wurden die Brüder Diệm und Nhu festgenommen und auf Befehl von General Dương Văn Minh erschossen. Die genauen Motive bleiben unklar. Es wird vermutet, dass Minh aus persönlicher Demütigung oder strategischen Erwägungen handelte. Im Weißen Haus wurde das Ende Diệms ambivalent aufgenommen: Für manche war es ein Befreiungsschlag, für Präsident Kennedy ein Rückschlag, der eine Neubewertung des amerikanischen Engagements nahelegte. Wenige Wochen später fiel Kennedy selbst einem Attentat zum Opfer.

General Minh übernahm die Regierungsgeschäfte in Saigon. Zunächst wurde er von Washington unterstützt. Doch seine Entscheidung, das Wehrdorfprogramm zu beenden, sowie Hinweise auf eine mögliche Verhandlungslösung mit der NLF führten bald zu Misstrauen. Ende Januar 1964 wurde Minh durch einen unblutigen Putsch abgesetzt. General Nguyễn Khánh übernahm die Führung.

Khánh wurde öffentlich vom amerikanischen Verteidigungsminister Robert McNamara gelobt. Intern jedoch fiel seine Bewertung deutlich nüchterner aus. In einem Bericht an Präsident Lyndon B. Johnson wurde auf massive Probleme hingewiesen: Die südvietnamesische Armee litt unter hoher Desertationsrate, Khánh hatte kaum Rückhalt, und die NLF kontrollierte etwa 40 Prozent des Landes. Dennoch hielten die USA an der Strategie fest. Der Domino-Theorie zufolge galt Südvietnam weiterhin als Schlüsselstaat im Kampf gegen den Kommunismus in Asien.

In den folgenden Jahren blieb die politische Lage in Südvietnam instabil. Es kam zu weiteren Putschen und Machtverschiebungen innerhalb des Militärs. 1965 setzte sich schließlich eine Doppelspitze aus General Nguyễn Cao Kỳ als Premierminister und General Nguyễn Văn Thiệu als Staatsoberhaupt durch. Zwei Jahre später wurde Thiệu im Rahmen einer formalisierten Präsidentschaftswahl, an der allerdings keine echten Gegenkandidaten teilnahmen, zum Präsidenten gewählt. Er behielt das Amt bis kurz vor dem Fall Saigons im April 1975.

4. Der Golf von Tonkin und Johnsons Krieg

Doch zurück in das Jahr 1964. Der Zwischenfall im Golf von Tonkin bot den USA die Möglichkeit, direkt in den Krieg einzugreifen. Die genaue Rekonstruktion der Ereignisse bleibt schwierig, da die Berichte widersprüchlich sind. Bekannt ist, dass die USA im Rahmen der geheimen Operation „34 Alpha“ südvietnamesische Kommandounternehmen gegen nordvietnamesische Ziele unterstützten. Zwar waren die Besatzungen der eingesetzten Boote südvietnamesisch, die Kapitäne stammten jedoch aus Norwegen. Ursprünglich waren deutsche Offiziere vorgesehen, diese wurden jedoch ersetzt.

Am 28. Juli 1964 griffen vier Torpedoboote Inseln im Golf an. Der US-Zerstörer USS Maddox befand sich in unmittelbarer Nähe und war mit der Erfassung nordvietnamesischer Radarsignale beauftragt. Ob die Angriffe koordiniert waren oder nur zeitlich zusammenfielen, bleibt offen. Sicher ist, dass die Ereignisse die Aufmerksamkeit Nordvietnams schärften.

Am 2. August kam es zu einem Gefecht zwischen der Maddox und nordvietnamesischen Booten, bei dem ein Angreifer schwer beschädigt wurde. Die US-Luftwaffe unterstützte das Schiff. Zwei Tage später funkte die Maddox gemeinsam mit dem Zerstörer C. Turner Joy, sie stünden erneut unter Beschuss. Kurz darauf folgten jedoch Berichte, die diese Einschätzung relativierten: Womöglich hatte es gar keinen Angriff gegeben. Dennoch wertete Admiral Ulysses S. Grant Sharp die Lage als ernst, woraufhin das Pentagon Vergeltungsschläge anordnete.

Auf dieser Grundlage verabschiedete der US-Kongress am 7. August 1964 die Golf-von-Tonkin-Resolution. Sie wurde mit überwältigender Mehrheit angenommen, obwohl viele Senatoren nicht vollständig über die Hintergründe informiert waren. Insbesondere die vorausgegangenen Operationen gegen nordvietnamesische Küstenziele wurden nicht erwähnt.

Die Resolution enthielt weitreichende Vollmachten. Sie begann mit der Behauptung eines nordvietnamesischen Angriffs, stellte die USA als Opfer dar und legitimierte umfassende militärische Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Übergriffe. Artikel 2 ermächtigte den Präsidenten zum Einsatz von Streitkräften, das Ende dieses Mandats lag ebenfalls in seiner Hand. Präsident Johnson selbst nannte die Resolution später „Großmutters Nachthemd – sie deckt alles“.

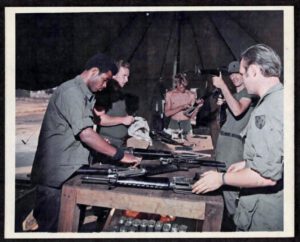

Obwohl der rechtliche Rahmen für einen Krieg geschaffen war, verlief das amerikanische Engagement zunächst zögerlich. 1964 waren rund 23.000 US-Soldaten in Vietnam stationiert – ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr, aber noch weit von einem Großkonflikt entfernt.

Im Dezember begannen die ersten Luftoperationen gegen Nachschublinien, insbesondere in Laos. Die Operationen „Barrel Roll“ und „Steel Tiger“ zielten auf den sogenannten Ho-Chi-Minh-Pfad. Dabei handelte es sich um ein weitverzweigtes Netz von Wegen, das Nordvietnam mit den Stellungen im Süden verband.

Innerhalb der Johnson-Regierung wurde über das weitere Vorgehen gestritten. Staatssekretär George Ball warnte vor einer Eskalation: Luftangriffe würden die Schwäche der südvietnamesischen Regierung nicht beheben und könnten zu einer direkten Konfrontation mit China oder der Sowjetunion führen. Die Befürworter einer militärischen Antwort hielten dem entgegen, dass sie mit einem entschlossenen Auftreten die Moral in Saigon stärken und potenzielle Gegner abschrecken könnten.

In der Außenpolitik Nordvietnams traten gleichzeitig Differenzen zutage. Während die Sowjetunion auf Verhandlungen setzte, lehnte China Gespräche mit den USA grundsätzlich ab. Die Regierung in Hanoi wusste diese Differenzen taktisch zu nutzen.

Im Dezember 1964 vereinbarten die Demokratische Republik Vietnam und China ein Hilfsabkommen. Geplant war die schrittweise Entsendung von 320.000 chinesischen Hilfstruppen. Diese sollten in erster Linie logistische und infrastrukturelle Aufgaben übernehmen. Im Laufe des Krieges verloren mehr als 1.000 chinesische Soldaten in Vietnam ihr Leben.

5. Eskalation, Kriegsverbrechen, Tet

Im März 1965 landeten erstmals amerikanische Kampftruppen bei Đà Nẵng. Die Zahl der US-Soldaten stieg bis Jahresende auf über 180.000. Noch war die Hoffnung verbreitet, man könne mit einer klaren militärischen Überlegenheit die Kontrolle über das Gebiet zurückgewinnen. Doch bereits 1966 wurde deutlich, dass der Gegner nicht durch konventionelle Mittel zu besiegen war. Die Vietcong operierten in kleinen Einheiten, zogen sich nach Angriffen rasch zurück und verfügten über Rückzugsräume in Laos und Kambodscha.

Um Nachschub und Rückhalt zu unterbinden, begannen die USA mit massiven Bombardierungen Nordvietnams. Die Operation „Rolling Thunder“ sollte die Wirtschaft des Nordens schwächen, den Nachschub unterbrechen und die Regierung zu Verhandlungen zwingen. Innerhalb von dreieinhalb Jahren warfen amerikanische Flugzeuge über 650.000 Tonnen Bomben ab. Die erhoffte Wirkung blieb jedoch aus. Die Versorgung der NLF über den Ho-Chi-Minh-Pfad konnte trotz der Angriffe aufrechterhalten werden.

Zudem begann eine systematische Entlaubung ganzer Regionen. Mit chemischen Mitteln wie Agent Orange sollte der Dschungel ausgedünnt werden, um feindliche Bewegungen sichtbar zu machen. Die Folgen für Mensch und Umwelt sind bis heute spürbar. Schätzungen zufolge wurden rund drei Millionen Menschen in Südvietnam durch dioxinhaltige Substanzen kontaminiert, darunter auch zahlreiche Zivilisten in entlegenen Dörfern.

Im Inneren verlor die US-Armee zunehmend die Kontrolle über das Verhalten ihrer Soldaten. Ein besonders bekanntes Beispiel ist das Massaker von Mỹ Lai. Im März 1968 töteten amerikanische Soldaten in dem Dorf mehr als 500 Menschen, darunter viele Kinder und Alte. Der Zwischenfall wurde zunächst vertuscht, kam aber später durch Aussagen von Whistleblowern ans Licht. Die juristische Aufarbeitung blieb begrenzt. Nur Leutnant William Calley wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, die später in Hausarrest umgewandelt wurde.

Diese und andere Ereignisse führten zu einer zunehmenden Polarisierung der US-amerikanischen Gesellschaft. Die sogenannte Anti-Kriegs-Bewegung gewann an Dynamik, insbesondere an Universitäten und unter Intellektuellen. In Fernsehberichten und Reportagen wurde die Diskrepanz zwischen offiziellen Verlautbarungen und der Realität des Krieges immer deutlicher.

Ein Wendepunkt war die sogenannte Tet-Offensive im Januar 1968. In der Nacht zum vietnamesischen Neujahrsfest griffen Einheiten der NLF und nordvietnamesischen Armee gleichzeitig über 100 Städte und Militärstützpunkte in Südvietnam an. Auch die US-Botschaft in Saigon wurde gestürmt. Die militärische Bilanz war für die Angreifer katastrophal – sie erlitten schwere Verluste. Doch psychologisch hatte die Aktion enorme Wirkung.

In den USA wurde die Tet-Offensive als Beweis wahrgenommen, dass der Krieg nicht gewonnen werden könne. Trotz aller Erfolgsmeldungen war es dem Gegner gelungen, koordinierte Angriffe im ganzen Land zu führen. Die Glaubwürdigkeit der Regierung Johnson erlitt einen schweren Schlag. Der Nachrichtensprecher Walter Cronkite, zuvor als sachlich geltend, äußerte nach einem Besuch in Vietnam öffentlich Zweifel am Sinn des Krieges – ein Moment, der auch innerhalb des politischen Establishments als Signal galt.

Im März 1968 kündigte Johnson an, nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren zu wollen. Zugleich bot er Nordvietnam Verhandlungen an, die jedoch nur langsam Fortschritte machten. Die Zahl der US-Truppen in Vietnam erreichte im selben Jahr mit über 500.000 ihren Höhepunkt.

6. Nixon, Vietnamisierung und Kriegsende

Richard Nixon trat 1969 mit dem Versprechen an, „Frieden mit Ehre“ zu schaffen. Seine Strategie setzte auf drei Elemente: eine schrittweise Übergabe der Kampfverantwortung an südvietnamesische Truppen („Vietnamisierung“), verstärkte Luftschläge gegen Nachschubrouten und die Ausweitung des Krieges auf Kambodscha und Laos.

Die Truppenstärke der USA wurde ab 1969 reduziert. Gleichzeitig intensivierte sich der Luftkrieg. Besonders die Angriffe auf das neutrale Kambodscha waren innenpolitisch umstritten. Ziel war es, den sogenannten Sihanouk Trail2 zu zerstören, eine alternative Nachschublinie zur Route durch Laos. Der kambodschanische Machthaber Norodom Sihanouk hatte diese Durchmärsche stillschweigend geduldet. Nach seinem Sturz im März 1970 unterstützten die USA die neue Regierung von Lon Nol mit Luftschlägen und Waffenlieferungen.

In Laos flogen amerikanische Bomber mehr Einsätze als in ganz Westeuropa während des Zweiten Weltkriegs. Die Operationen trafen vor allem ländliche Regionen. Eine genaue Bilanz ist schwierig, aber Laos zählt bis heute zu den am stärksten mit Blindgängern belasteten Ländern der Welt.

Gleichzeitig setzte Nixon auf diplomatische Öffnung. Die Annäherung an China und die Entspannung mit der Sowjetunion veränderten das internationale Umfeld. Peking und Moskau reduzierten in der Folge ihren Einfluss auf Hanoi, was zu einer vorsichtigen Gesprächsbereitschaft führte. Die Pariser Friedensverhandlungen begannen 1968, doch erst nach zahlreichen Unterbrechungen kam es 1973 zur Unterzeichnung eines Abkommens.

Der Vertrag sah einen Waffenstillstand, den Abzug amerikanischer Truppen und die Freilassung von Kriegsgefangenen vor. Politisch blieb die Lage jedoch ungelöst: Die NLF sollte Teil einer Übergangsregierung werden, während der südvietnamesische Präsident Nguyễn Văn Thiệu im Amt blieb. Es war ein Kompromiss, der auf dem Papier Bestand hatte, militärisch aber instabil blieb.

Nach dem amerikanischen Rückzug verschlechterte sich die Lage Südvietnams rasch. Die Wirtschaft war angeschlagen, die Moral niedrig, und die Unterstützung aus Washington nahm ab. Als der US-Kongress 1974 weitere Militärhilfen blockierte, war eine nachhaltige Verteidigung kaum mehr möglich.

Im Frühjahr 1975 startete Nordvietnam eine großangelegte Offensive. Binnen weniger Wochen brach der Widerstand zusammen. Am 30. April 1975 besetzten nordvietnamesische Truppen Saigon. Präsident Thiệu hatte bereits das Land verlassen. Die letzten amerikanischen Hubschrauber verließen das Dach der US-Botschaft unter chaotischen Umständen – ein Bild, das zum Symbol für das Ende des Krieges wurde.

Die unmittelbaren Folgen des Krieges waren enorm. In Vietnam starben nach Schätzungen über drei Millionen Menschen. Auch in Kambodscha und Laos forderte der Konflikt hunderttausende Opfer. Die USA verloren mehr als 58.000 Soldaten. Hunderttausende litten an körperlichen und psychischen Folgen. In Vietnam wurde das Land wiedervereinigt und als sozialistische Republik organisiert. Viele ehemalige Mitarbeiter der südvietnamesischen Regierung wurden in Umerziehungslager geschickt, Hunderttausende flohen über das Meer – die sogenannten „Boat People“.

Zum Weiterlesen

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

- Marc Frey: Geschichte des Vietnamkriegs. München 2022.*

Gut lesbare und quellengestützte Einführung in Ursachen, Verlauf und internationale Verflechtung des Konflikts. - David L. Anderson (Hg.): The Columbia History of the Vietnam War. New York 2010.*

Umfassender Sammelband mit Beiträgen zu militärischer, gesellschaftlicher und außenpolitischer Dimension. - Bernd Greiner: Krieg ohne Fronten. Die USA in Vietnam. Hamburg 2009.*

Analytisch fundierte Studie zur Kriegsführung, Kriegsverbrechen, Eskalationslogik und Gewaltpraxis der US-Armee. - Edwin E. Moïse: Tonkin Gulf and the Escalation of the Vietnam War. Chapel Hill 2019.*

Detaillierte Rekonstruktion des Golf-von-Tonkin-Zwischenfalls und der politischen Folgen. - Howard Jones: Death of a Generation. How the Assassinations of Diem and JFK Prolonged the Vietnam War. Oxford 2003.*

Untersuchung der politischen Hintergründe und Auswirkungen der Ermordungen von Ngô Đình Diệm und John F. Kennedy. - Stanley Karnow: Vietnam. A History. New York 1997.*

Klassiker der Vietnam-Literatur, journalistisch geschrieben, aber sorgfältig recherchiert und mit großem Quellenwert.

Bildnachweis

Titel: Helikopter in Vietnam, 1966.

Alle Bilder gemeinfrei oder eigene Aufnahmen.

- Die Opferschätzung ist ein schwieriges Unterfangen und die Zahlen sind mit Vorsicht zu behandeln. Ein Artikel zu den Hintergründen dieser Problematik findet sich hier: Wie viele starben wirklich – Probleme der Opferzählung ↩︎

- Der Begriff „Sihanouk Trail“ bezeichnet ein weniger bekanntes, aber bedeutendes logistisches Netz, das in den späten 1960er-Jahren den Hafen von Sihanoukville mit Frontstellungen im Süden Vietnams verband. Es wurde insbesondere für Waffenlieferungen über den Seeweg genutzt und ergänzte den bekannteren Ho-Chi-Minh-Pfad durch Laos. ↩︎