Serie: Indochina unter französischer Herrschaft

Die französische Kolonialisierung des südostasiatischen Festlands begann nicht als geschlossener Plan, sondern als Folge sich überlagernder Interessen. Religiöse Beweggründe, wirtschaftliche Hoffnungen und imperiale Ambitionen verbanden sich im 19. Jahrhundert zu einem Projekt, das unter dem Etikett der „zivilisatorischen Mission“ auftrat, aber von Beginn an auf Kontrolle und Ausbeutung zielte.

Vorkoloniale Ordnung und Konfliktlinien

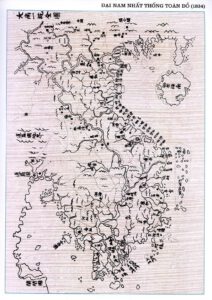

Vietnam war im 19. Jahrhundert ein zentralisierter Beamtenstaat unter der Herrschaft der Nguyen-Dynastie, die das Land nach der Einigung durch Kaiser Gia Long im Jahr 1802 unter dem offiziellen Staatsnamen Đại Nam („Großes Südliches Reich“) führte. Diese Monarchie beruhte auf konfuzianischer Ordnung. Der Beamtenapparat rekrutierte sich durch Prüfungen, die klassische Texte abfragten. Die so ausgebildeten Beamten wurden Mandarine genannt und galten zugleich als moralische Autoritäten in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich.

Entscheidende Macht lag auf lokaler Ebene bei Dorfgemeinschaften und Lettrés1, die sowohl Verwaltung als auch Bildung bestimmten.

Das Christentum galt den meisten Mandarinen als Fremdreligion mit potenziell umstürzlerischem Charakter. Besonders katholische Gemeinden, die sich oft dem konfuzianischen Ahnenkult verweigerten, standen im Verdacht, fremde Loyalitäten zu pflegen. So wuchs über Jahrzehnte eine tief sitzende Spannung zwischen kaiserlichem Staat und Mission.

Die ersten Schritte: Missionare und Militär

Schon im 17. Jahrhundert hatten europäische Missionare Vietnam bereist. Einflussreich war die Arbeit des Jesuiten Alexandre de Rhodes, der die Grundlage für das Quốc ngữ legte – eine lateinische Umschrift für die vietnamesische Sprache. Seine Grammatik und sein Katechismus gelten bis heute als kulturell bedeutend, waren aber Teil eines umfassenden Missionsprojekts.

Im 18. Jahrhundert griffen französische Missionare immer stärker in politische Prozesse ein. So unterstützte Bischof Pigneau de Béhaine den Thronanwärter Nguyen Anh militärisch und diplomatisch. Zwar wurde das zwischen beiden geschlossene Abkommen von Versailles (1787) nie offiziell umgesetzt, doch es markierte den Beginn einer engen Verbindung zwischen französischen Interessen und vietnamesischer Innenpolitik.

Der Kriegseintritt: Frankreichs Intervention ab 1858

Nach Jahren wachsender Spannungen zwischen christlichen Gemeinden und kaiserlichem Hof, verbunden mit Verfolgungen und Todesurteilen gegen Missionare, beschloss Napoleon III. eine militärische Intervention. Die Eroberung der Hafenstadt Tourane (Da Nang) 1858 markierte den Auftakt der französischen Intervention und die Einnahme von Saigon 1859 festigte ihre militärischen Stellung in Südvietnam. Im Vertrag von Saigon (1862) musste der vietnamesische Hof die drei südlichen Provinzen (Cochinchina) sowie die freie Missionstätigkeit anerkennen.

Frankreich rechtfertigte den Krieg mit dem Schutz der Christen, doch wirtschaftliche Argumente und der Wunsch nach Prestigegewinn im internationalen Mächteringen spielten eine ebenso große Rolle. Parallel wurde die militärische Infrastruktur Südvietnams systematisch ausgebaut.

Bereits in dieser Phase etablierte die Kolonialmacht ein direktes Verwaltungssystem nach europäischem Vorbild. Die drei westlichen Provinzen Cochinchinas wurden 1867 innerhalb weniger Tage mit einem vollständigen Verwaltungsapparat besetzt. Die Leitung lag bei französischen Marineoffizieren, bis 1873 eine zivile Verwaltungsstruktur eingeführt wurde.

Expansion und Etablierung: Der Weg zum Protektorat

Die weitere Expansion erfolgte schrittweise: Die Annexion West-Cochinchinas 1867 wurde mit innerer Instabilität und der Notwendigkeit des „Ordnungsschutzes“ begründet. Ein erster Vertrag mit dem Hof von Huế 1874 markierte den Beginn französischer Kontrolle auch über Annam und Tonkin. Tatsächlich blieb die Kontrolle informell, doch durch Missionare, Unternehmer und lokale Militäraktionen wuchs der Einfluss stetig.

Der endgültige Bruch kam mit den Kämpfen gegen die sogenannten Pavillons noirs; das waren lokale Rebellengruppen mit teils chinesischem Rückhalt. Frankreich reagierte mit der faktischen Besetzung großer Teile Nordvietnams. Der Konflikt mit China um die Oberherrschaft mündete im französisch-chinesischen Krieg, an dessen Ende Peking 1885 seine Ansprüche aufgab.

Das darauf folgende Patenôtre-Abkommen von 1884 führte zu einer administrativen Dreiteilung Vietnams: Der Süden (Cochinchina) wurde als Kolonie direkt regiert, Annam verblieb formal beim Kaiserhof, stand aber unter französischer Aufsicht, und Tonkin wurde als Protektorat geführt. In der Praxis lag die Macht in allen drei Regionen bei französischen Résidents Supérieurs. Diese Aufspaltung erschwerte den innervietnamesischen Reiseverkehr und förderte langfristig regionale Unterschiede.

Der letzte Widerstand: Die Can-Vuong-Bewegung

Als französische Truppen 1885 den kaiserlichen Hof in Huế angriffen, um ihre Macht weiter auszubauen, musste der junge Kaiser Hàm Nghi mit seinen Beratern in die Berge fliehen und rief dort zum Widerstand auf. Es entstand die Can-Vuong-Bewegung („Hilfe für den König“). Sie war kein zentral organisierter Aufstand, aber sie fand Unterstützung in vielen Regionen, besonders unter der bäuerlichen Landbevölkerung und den Lettrés.

Gleichzeitig kam es zu schweren Übergriffen gegen katholische Gemeinden, die vielerorts als Unterstützer der Kolonialmacht galten. Die französische Reaktion war brutal: Repressionen, Plünderungen, Hinrichtungen. 1888 wurde Hàm Nghi gefangen genommen.

Einige Gruppen kämpften jedoch weiter. Besonders Hoàng Hoa Thám organisierte bis 1909 Widerstand im Norden, verhandelte mehrmals mit den Kolonialbehörden und hielt phasenweise die Kontrolle über mehrere Dörfer.

Parallel entstand eine neue Form des Protests: Intellektuelle wie Phan Bội Châu und Phan Chu Trinh forderten Reformen, Bildungsfreiheit und ein Ende der Repression. Phan Bội Châu suchte Unterstützung in Japan, Phan Chu Trinh plädierte für friedlichen Wandel. Beide wurden zu Symbolfiguren einer modernen, national denkenden Elite.

Indochina als Produkt kolonialer Kräfteverhältnisse

Die französische Kolonialherrschaft in Indochina war das Ergebnis eines jahrzehntelangen Prozesses. Militärische Gewalt, religiöse Konflikte und wirtschaftliche Interessen wirkten zusammen. Wo Widerstand zu erwarten war, griff Frankreich zur direkten Verwaltung. Wo politische Strukturen stabil erschienen, wurden sie in Form eines Protektorats erhalten – allerdings unter kolonialer Kontrolle.

Nach 1885 war die Rolle des vietnamesischen Kaisers auf zeremonielle Aufgaben reduziert. Der französische Résident-Supérieur bestimmte die Politik, der Hof verwaltete sich nur noch selbst. Spätestens unter Kaiser Bảo Đại war das Kaisertum entkernt.

Die ökonomische Ausbeutung intensivierte sich unter Gouverneur Paul Doumer (1897–1902). Infrastruktur wurde mit Hilfe von Zwangsarbeit errichtet, vor allem auf dem Rücken armer Bauern. Steuern stiegen drastisch, der Zugang zu Land wurde für Minderheiten eingeschränkt.

Französisch wurde zur Verwaltungssprache und Quốc ngữ vermehrt in der Verwaltung und in den Bildungseinrichtungen eingesetzt, was kulturelle Umbrüche auslöste.

Vietnam, Laos und Kambodscha standen fortan im Zentrum eines kolonialen Verwaltungs- und Ausbeutungssystems, das Frankreich über Jahrzehnte aufrecht erhielt.

Zum Weiterlesen

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

Brocheux, Pierre (2009): Indochina: An Ambiguous Colonization, 1858–1954.*

Lien, Vu Hong, und Peter Sharrock (2014). Descending Dragon, Rising Tiger: A History of Vietnam. *

Bildnachweis

Titel: Französisch Schiffe attackieren Saigon, 1859. Public Domain.

Karte Indochina: Wikimedia Commons, Bearsmalaysia.

Alles andere public domain oder eigene Aufnahmen

- Lettrés (frz. für „Gebildete“ oder „Gelehrte“) bezeichnet im vietnamesischen Kontext jene Männer, die eine klassische konfuzianische Bildung durchlaufen hatten, also in den traditionellen Schriftzeichen (chữ Hán) geschult waren. Der Begriff ist eine französische Übertragung und wurde im kolonialen Diskurs verwendet, um diese spezifische soziale Schicht zu bezeichnen. ↩︎