Serie: Indochina unter französischer Herrschaft

Nach außen wirkte die französische Herrschaft in Indochina zu Beginn des 20. Jahrhunderts stabil. Die Verwaltung funktionierte, die Wirtschaft wuchs, die Ordnung schien gesichert. Doch unter der Oberfläche gärte Unzufriedenheit: soziale Ungleichheit, kulturelle Entfremdung und die Erinnerung an frühere Widerstandsbewegungen ließen neue politische Kräfte entstehen.

Bildungsreform und neue Eliten

Bereits unter Gouverneur Paul Beau (1902–1908) und später unter Albert Sarraut (1911–1914) wurden neue Schulen gegründet, darunter auch reformorientierte vietnamesische Initiativen wie die Tonkin-Schule (Đông Kinh Nghĩa Thục) in Hanoi. Dort wurde Geschichte, Literatur, Mathematik und Naturkunde in quốc ngữ unterrichtet, einem Alphabet, das auf lateinischen Buchstaben basiert. Dieses Orientieren an der westlichen Bildungsstruktur war sogleich ein Bruch mit der konfuzianischen Gelehrtenbildung.

Die Kolonialverwaltung förderte einerseits auf diese Weise eine neue Elite, hielt sie aber zugleich in Abhängigkeit. Gut ausgebildete Vietnamesen erhielten untergeordnete Stellen in Verwaltung und Wirtschaft, nicht aber politischen Einfluss. Die Frustration einer gebildeten, aber machtlosen Generation wurde zum Nährboden für Opposition.

Reformer und Nationalisten

Zwei einflussreiche Intellektuelle der Zeit waren Phan Bội Châu und Phan Chu Trinh. Phan Bội Châu forderte eine radikale Unabhängigkeit unter Rückgriff auf monarchistische Strukturen und reiste nach Japan, um ein neues Modell asiatischer Stärke zu studieren. Phan Chu Trinh hingegen setzte auf friedliche Reformen innerhalb des bestehenden Systems. Beide einte der Wunsch nach nationaler Selbstbestimmung, doch ihre Wege und Zielvorstellungen unterschieden sich.

Inspiriert von Japan, China und zunehmend auch von Europa begannen vietnamesische Intellektuelle, Zeitungen zu gründen, Bücher zu publizieren und politische Netzwerke zu knüpfen. Die Kolonialverwaltung beobachtete diese Aktivitäten mit Misstrauen, tolerierte sie zeitweise und griff schließlich hart durch.

Migration, Städte und neue Räume

Währenddessen veränderten sich auch die sozialen Strukturen. Die Migration in die Städte, besonders nach Saigon, Hanoi und Haiphong, schuf neue urbane Milieus. Dort entstanden Arbeitervereine, Lesezirkel und Diskussionsgruppen. Viele junge Vietnamesen kamen hier erstmals in Kontakt mit sozialistischen, anarchistischen oder nationalistischen Ideen.

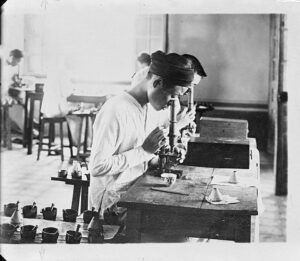

Die politische Öffentlichkeit verlagerte sich von den Dörfern in die Städte. Auch Frauen fanden zunehmend Zugang zu Bildung, Erwerbsarbeit und öffentlichen Debatten, wenn auch in begrenztem Umfang.

Frankreichs Reaktion: Überwachung und Gewalt

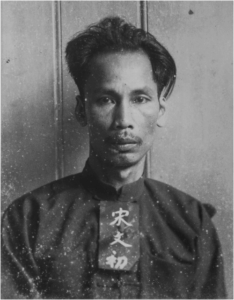

Die Kolonialverwaltung reagierte mit einem doppelten Ansatz: Modernisierung einerseits, Repression andererseits. Überwachung, Zensur und politische Prozesse nahmen zu. Aktivisten wie Phan Bội Châu wurden verhaftet, Zeitungen verboten, Schulen geschlossen. Besonders nach dem Ersten Weltkrieg verschärfte sich das Vorgehen.

Gleichzeitig investierte Frankreich in Infrastruktur, Gesundheitswesen und Bildung, jedoch stets unter kolonialen Vorzeichen. Fortschritt diente der Stabilisierung des Systems, nicht dessen Öffnung.

Internationale Einflüsse und kommunistische Strömungen

Ab den 1920er Jahren kamen neue Impulse aus dem Ausland. Vietnamesische Intellektuelle im Exil in Japan, China, Frankreich oder der Sowjetunion gründeten neue Bewegungen. Die Vietnamese Revolutionary Youth League, 1925 von Hồ Chí Minh in Guangzhou gegründet, verband nationalen Befreiungswillen mit marxistischer Analyse. Bald bildeten sich kommunistische Zellen in Vietnam selbst.

Der Einfluss der Oktoberrevolution und der internationalen Arbeiterbewegung verlieh dem vietnamesischen Antikolonialismus eine neue Richtung. Organisiert, ideologisch gefestigt und mit globaler Perspektive.

Die Kolonie in der Krise

Die Weltwirtschaftskrise traf Indochina ab 1929 mit voller Wucht. Der Exportpreis für Reis brach um 60 Prozent ein, der für Kautschuk um über 90 Prozent. Französische Plantagenbesitzer und Minengesellschaften reagierten mit massiven Lohnkürzungen und Entlassungen. Gleichzeitig hielt die Kolonialverwaltung an hohen Steuern fest, die Bauern bis zu einem Viertel ihrer Ernte kosteten. Als 1930 in Nord-Annam eine Dürre die Reisernte vernichtete, eskalierten diese Faktoren zur humanitären Katastrophe: Zwischen 1930 und 1931 starben 1 bis 2 Millionen Menschen an Hunger. Reis wurde weiter nach China und Japan exportiert, um Devisen zu beschaffen, während lokale Behörden Hilfslieferungen blockierten. Diese Politik radikalisierte selbst gemäßigte Bevölkerungsgruppen und trieb Tausende in die Arme nationalistischer und kommunistischer Bewegungen.

In den späten 1930er Jahren war Indochina politisch aufgeladen. Die Kolonialverwaltung hatte die äußere Kontrolle behalten, aber den inneren Zusammenhalt verloren. Der Druck von unten wuchs, besonders in den Städten, bei Arbeitern, Schülern und ehemaligen Soldaten. Die Weltwirtschaftskrise verschärfte die Lage zusätzlich.

Frankreich reagierte mit weiteren Einschränkungen. Doch es war klar: Die Zeit des unangefochtenen Kolonialregimes ging zu Ende. Die Grundlagen für spätere Erhebungen waren gelegt, denn die Kolonie war politisiert, vernetzt und in Teilen zum Widerstand bereit.

Zum Weiterlesen

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

Brocheux, Pierre: Indochina: An Ambiguous Colonization, 1858–1954, 2009.*

Großheim, Martin: Ho Chi Minh: Der geheimnisvolle Revolutionär, 2011.*

Bildnachweis

Titel: Palast des Generalgouverneurs in Saigon, in den 1920ern.