Gesellschaften als dynamische Systeme

Warum zerbrechen Imperien? Diese Frage beschäftigt die historische Forschung seit Langem. Die strukturell-demografische Theorie (SDT), entwickelt von Jack Goldstone und weitergeführt durch Peter Turchin, liefert eine analytische Antwort: Gesellschaften unterliegen langfristigen Spannungskurven, die sich aus dem Zusammenspiel von Bevölkerungsentwicklung, Elitenkonkurrenz und staatlicher Handlungsfähigkeit ergeben. Wenn diese drei Faktoren sich gegenseitig verstärken, entsteht ein wachsender Druck, der sich in Unruhen, Staatszerfall oder Revolutionen entladen kann.

Die Methode: Belastungsindikatoren im Zusammenspiel

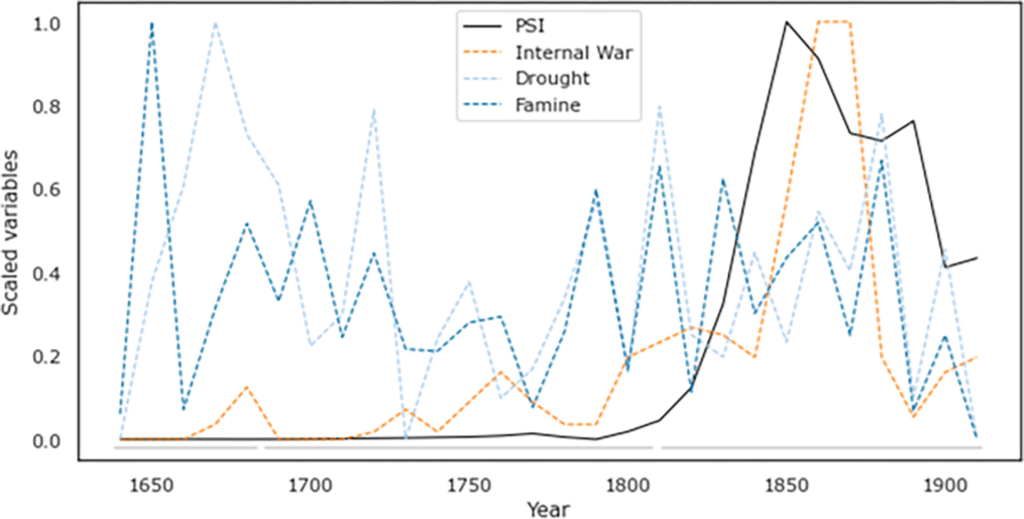

Einen besonders gründlichen Anwendungsfall der SDT bietet die Studie von Orlandi, Hoyer, Zhao u. a. (2023), die sich dem Zusammenbruch der Qing-Dynastie (1644–1912) widmet. Im Zentrum steht der sogenannte Political Stress Index (PSI), der drei strukturelle Belastungsfaktoren bündelt: das Mass Mobilization Potential (MMP), das Elite Mobilization Potential (EMP) und den State Fiscal Distress (SFD). Diese werden nicht nur theoretisch gefasst, sondern auf Basis historischer Zeitreihen für das China des 18. und 19. Jahrhunderts konkret berechnet und zu einem Gesamtwert kombiniert.

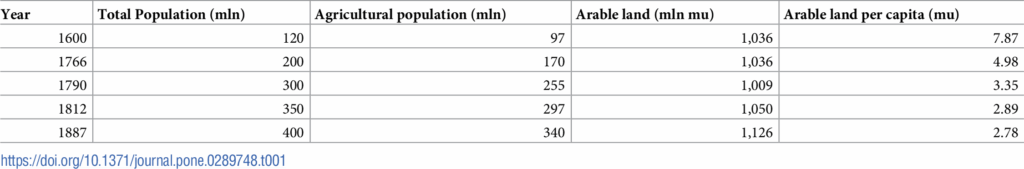

Der MMP bildet dabei die sozioökonomische Lage der Bevölkerung ab, unter anderem durch das Verhältnis von Ackerfläche pro Kopf, Reallöhne und biologische Indikatoren wie Körpergröße.

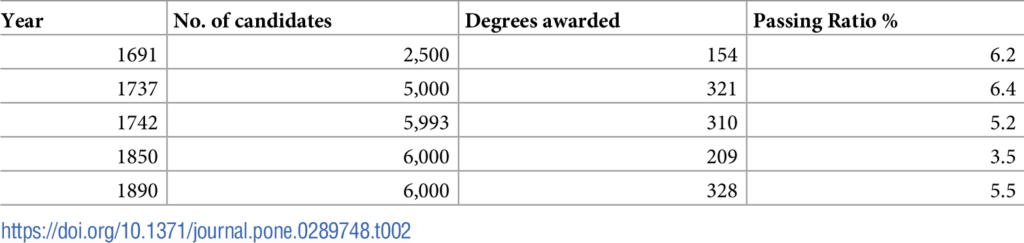

Der EMP erfasst die Konkurrenz unter den Eliten anhand des Verhältnisses von erfolgreichen Beamtenprüfungen zu Bewerberzahlen.

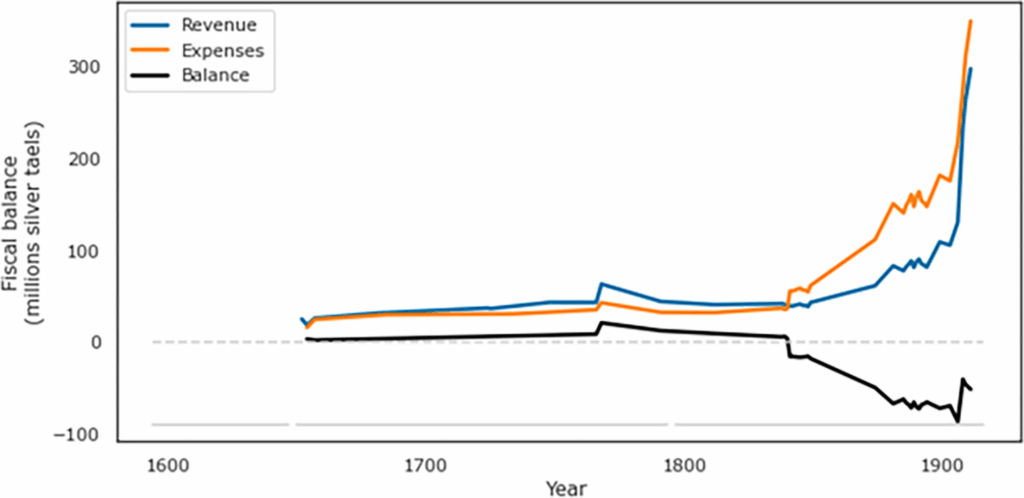

Der SFD misst die fiskalische Handlungsfähigkeit des Staates über das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben: Je höher das Defizit, desto größer der Stressfaktor für das Gesamtsystem.

Der Testfall Qing-China: Strukturelle Spannungen im 19. Jahrhundert

Die Anwendung der Methode auf das späte Kaiserreich China zeigt, wie sich der PSI ab etwa 1800 beschleunigt aufbaut. Vier Prozesse sind dabei zentral:

– Die Bevölkerung wuchs auf über 400 Millionen Menschen, doch die verfügbare Ackerfläche blieb nahezu konstant. Das Land pro Kopf sank von etwa acht Mu (ca. 0,5 ha) im Jahr 1650 auf unter drei Mu um 1850.

– Gleichzeitig stieg die Zahl der jungen Männer, die über das konfuzianische Prüfungssystem in die Verwaltung aufsteigen wollten. Doch die Zahl der vergebenen Titel, insbesondere der angesehenen „Jinshi“-Grade, stieg nicht in dem Maße mit. Das Verhältnis zwischen Bewerbern und erfolgreichen Karrieren verschlechterte sich deutlich. Es gab eine massive Eliteüberproduktion.

– Der Staat geriet in ein langfristiges Defizit. Die Kosten für die Niederschlagung von Aufständen und Kriegen – etwa die Taiping-Rebellion, der Nian-Aufstand, die Dunganen-Revolten – überstiegen bei Weitem die Einnahmen. Reformen scheiterten an mangelnden Mitteln und am Widerstand der etablierten Eliten.

– Schließlich kam es zu einer Entkopplung zwischen staatlicher Legitimation und realer Steuerungsfähigkeit. Die Autorität der Zentralregierung wurde untergraben, lokale Machthaber gewannen an Einfluss.

Rebellionen und Niedergang: Der Index trifft die Krisenpunkte

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die großen Aufstände des 19. Jahrhunderts, insbesondere die Taiping-Rebellion, genau in jene Phasen fallen, in denen der PSI besonders hoch war. Die strukturelle Spannung kulminierte, bevor die offene Gewalt ausbrach. Externe Faktoren wie Naturkatastrophen oder Kolonialkriege wirkten nicht als Hauptursachen, sondern als Auslöser innerhalb eines bereits stark gespannten Systems. Das Modell verdeutlicht damit, dass der Niedergang nicht plötzlichen äußeren Schlägen geschuldet war, sondern einem kumulierten inneren Stress, der sich über Jahrzehnte aufgebaut hatte.

Grenzen und Potenzial der strukturell-demografischen Theorie

Die Methode ersetzt keine kontextuelle Deutung. Sie abstrahiert von kulturellen Faktoren, ideologischen Bewegungen oder Akteursentscheidungen. Doch gerade in ihrer Reduktion erlaubt sie es, systematische Muster zu erkennen und vergleichbar zu machen Nicht nur in China, sondern auch in anderen Fällen wie der späten römischen Republik oder dem Zarenreich. Die Kombination quantitativer Indikatoren mit historischer Narration bietet eine Möglichkeit, langfristige Entwicklungen sichtbar zu machen. Wichtig ist dabei: SDT bietet keine Prognoseinstrumente im engeren Sinn, sondern ein Instrument zur Analyse struktureller Krisendynamiken.

Ein Werkzeug historischer Analyse

Der Fall der Qing-Dynastie zeigt exemplarisch, wie SDT als Instrument genutzt werden kann, um die inneren Belastungen historischer Ordnungen systematisch zu erfassen. Der politische Zerfall war nicht die Folge einzelner Katastrophen, sondern das Ergebnis einer jahrzehntelangen Überlastung auf mehreren Ebenen. Gerade darin liegt das Potenzial dieser Theorie: Sie schärft den Blick für die langsamen Krisen hinter den schnellen Umbrüchen. Für die historische Analyse bedeutet das: Wer Wandel verstehen will, muss Spannungen messen und nicht nur Ereignisse beschreiben.

Zum Weiterlesen

– Orlandi, Georg u. a. (2023): Structural-demographic analysis of the Qing Dynasty (1644–1912) collapse in China. In: PLOS ONE 18(8).

Bildnachweis

Titel: Verbotene Stadt, eigene Aufnahme, 2016.

Alles weitere Creative Commons License: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0289748