Serie: Indochina unter französischer Herrschaft

Frankreich betrachtete seine Kolonien nicht als gleichwertige Partner. In den Augen der Kolonialverwaltung waren sie Lieferanten billiger Rohstoffe und zugleich Absatzmärkte für französische Produkte. In Indochina stand dieses wirtschaftliche Kalkül von Beginn an im Zentrum. Reis, Kautschuk, Kohle, Zinn und Alkohol sollten der französischen Wirtschaft zugutekommen. Die Infrastruktur wurde auf diesen Zweck hin geplant, und die Arbeitsverhältnisse wurden entsprechend gestaltet.

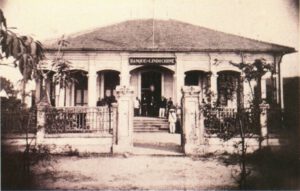

Die Banque de l’Indochine

Im Jahr 1875 wurde mit der Banque de l’Indochine ein Finanzinstitut gegründet, das über Währung und Kreditwesen hinaus Einfluss gewann. Es investierte in Plantagen, Bergbau und Infrastruktur. Die Bank war eng mit dem Kolonialministerium in Paris verflochten und dominierte über Jahrzehnte die Geldpolitik in der Region. Ihre Filialen bestimmten Kreditvergabe, Wechselkurse und Kapitalströme nach Maßgabe französischer Interessen.

Reisanbau und Export

Der Reisanbau entwickelte sich zur wichtigsten Einnahmequelle, insbesondere in Cochinchina. Frankreich errichtete ein System aus Kanälen und Dämmen, das große Teile des Mekong-Deltas erschloss. Die Ernte wurde zentral über Händlernetzwerke nach Sài Gòn geleitet und von dort nach Frankreich und Ostasien exportiert.

Kleinbauern verloren zunehmend die Kontrolle über ihr Land. Viele verschuldeten sich, wurden zu Pächtern oder Tagelöhnern auf einst eigenen Feldern. Der Staat erhob eine Exportsteuer, mit der der französische Haushalt in Sài Gòn finanziert wurde.

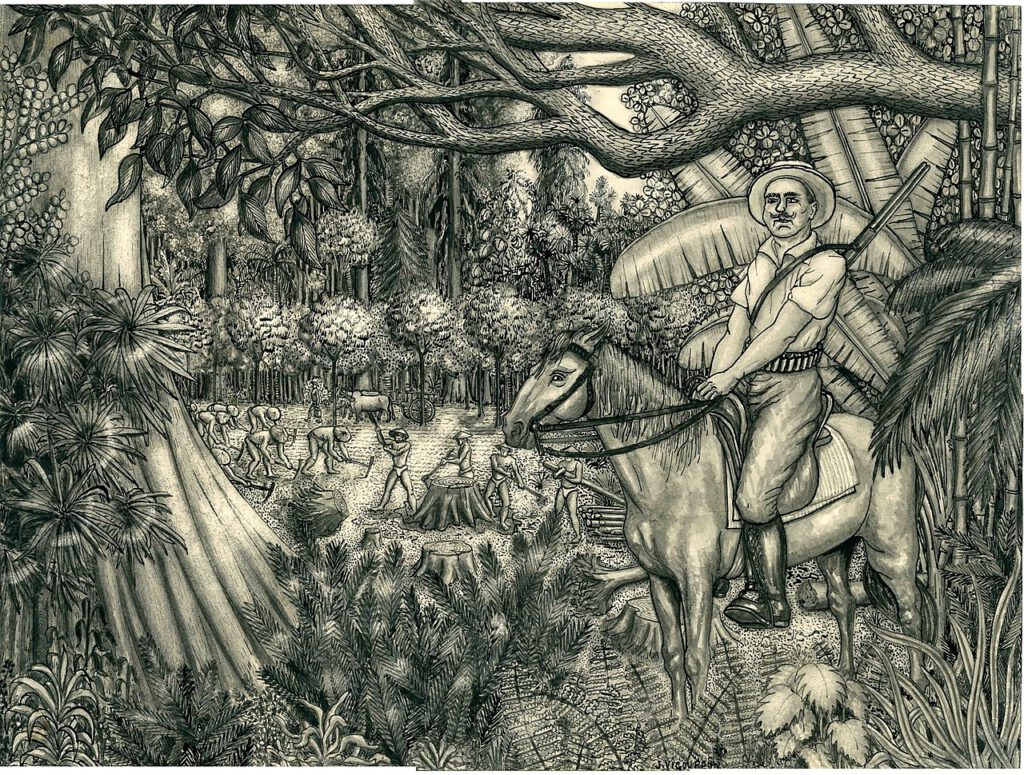

Plantagenwirtschaft

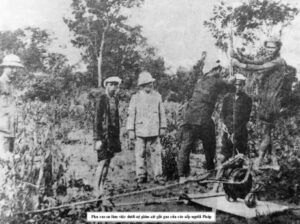

Ab den 1910er Jahren gewann die Plantagenwirtschaft deutlich an Bedeutung. Besonders im zentralen Hochland und in Cochinchina nutzten französische Unternehmen das gemäßigte Klima und die landwirtschaftlich noch wenig erschlossenen Gebiete für den Anbau von Kautschuk, Kaffee und Tee. Der französische Staat förderte diese Expansion aktiv durch Konzessionen, Steuererleichterungen und Infrastrukturmaßnahmen. In vielen Fällen entstanden die Plantagen auf gerodeten Waldflächen, die zuvor von ethnischen Minderheiten genutzt worden waren.

Die Arbeitskräfte wurden meist aus dem Norden Vietnams oder aus Kambodscha rekrutiert. Auch Häftlinge oder Bewohner abgelegener Regionen wurden herangezogen. Die Arbeitsbedingungen waren hart. Die Arbeiter lebten in einfachsten Unterkünften, arbeiteten unter Aufsicht französischer Vorarbeiter und hatten kaum Möglichkeiten, sich rechtlich zu wehren. In zahlreichen Fällen kam das System der corvée zum Einsatz, bei dem Arbeitsdienste als Steuerlast galten. Eine Bezahlung erfolgte oft nur unregelmäßig oder in Naturalien.

Die erzielten Erlöse wurden an französische Muttergesellschaften abgeführt. Die Bevölkerung vor Ort hatte kaum Anteil daran und blieb weitgehend von der wirtschaftlichen Nutzung ausgeschlossen. Sie wurde zu einem tragenden Element der kolonialen Wirtschaftsordnung, deren Ziel die effiziente Ausbeutung lokaler Ressourcen war.

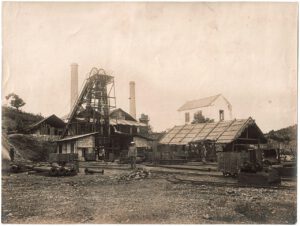

Bergbau und Monopole

Frankreich nutzte gezielt die mineralischen Ressourcen Indochinas. Kohle galt als strategisch besonders wichtig, da sie zur Versorgung der Schifffahrt und Eisenbahnstrecken benötigt wurde. Zentren des Kohlebergbaus wie Hòn Gai im Norden entwickelten sich rasch. Bereits in den 1890er Jahren entstand dort ein regelrechter Industriekomplex mit Gruben, Verladeanlagen und einem Eisenbahnanschluss zum Hafen. Französische Unternehmen erhielten langfristige Konzessionen, die ihnen weitgehende Kontrolle über Abbau, Transport und Export sicherten.

Die Arbeitsbedingungen in den Bergwerken waren hart. Arbeiter stammten aus verschiedenen Teilen Vietnams, oft auch aus den Hochlandregionen. Sie waren unzureichend geschützt, litten unter Staublunge, Verletzungen und chronischer Erschöpfung. Sicherheitsvorkehrungen fehlten weitgehend. Ein Teil der Arbeitskräfte wurde durch das corvée-System zwangsverpflichtet. Der Lohn war niedrig, das Arbeitsverhältnis durch ein rigides Kontrollsystem geprägt.

Neben Kohle wurden auch Zinn, Kalkstein und Phosphat abgebaut. In Laos entstanden kleinere Förderbetriebe, deren Ertrag geringer, deren Kontrolle durch französische Firmen jedoch ebenso strikt war. Diese Betriebe waren häufig Teil eines Netzes von Zwischenhändlern, Konzessionären und französischen Exportfirmen, die eng mit der Banque de l’Indochine kooperierten.

Der französische Staat behielt sich zudem Monopole auf zentrale Konsumgüter wie Salz, Alkohol und Opium vor. Diese Produkte wurden staatlich kontrolliert hergestellt und durften nur in lizenzierten Verkaufsstellen erworben werden. Die Preise lagen deutlich über dem Marktwert. Der Konsum wurde administrativ gelenkt, auch durch Werbung und Vertriebsvorgaben. Ziel war es, stabile Einnahmen zu sichern und zugleich die soziale Kontrolle zu stärken.

Infrastruktur für den Export

Frankreich investierte in Häfen, Eisenbahnen und Straßen. Ziel war es, den Abtransport von Rohstoffen zu erleichtern. Die wichtigsten Verkehrsverbindungen führten von Plantagen und Minen zu den Häfen in Sài Gòn, Hải Phòng und Tourane (Đà Nẵng).

Die örtliche Bevölkerung profitierte kaum von diesen Bauvorhaben. Viele Strecken dienten ausschließlich dem Gütertransport. Der Bau erfolgte häufig durch corvée-Arbeit. Bauern mussten mehrere Wochen im Jahr für den Staat arbeiten. Für Unterkunft und Verpflegung mussten sie selbst aufkommen.

Bilanz einer Kolonialwirtschaft

Die Wirtschaft Indochinas wurde eng an Frankreich gebunden. Die Produktivität stieg. Die Gewinne flossen fast vollständig nach Europa. Die Bevölkerung vor Ort sah sich mit Steuern, Zwangsarbeit und Landverlust konfrontiert. Eigene Entwicklungsmöglichkeiten blieben begrenzt.

Indochina wurde wirtschaftlich erschlossen, aber nicht industrialisiert. Die Kolonie lieferte Rohstoffe und bot Absatzmöglichkeiten für französische Produkte. Dieses Modell stabilisierte kurzfristig die koloniale Ordnung, verstärkte aber langfristig soziale Spannungen und bereitete den Boden für politische Konflikte.

Zum Weiterlesen

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

Jennings, Eric T. Imperial Heights: Dalat and the Making and Undoing of French Indochina.* University of California Press, 2011. Anschauliche Darstellung der kolonialen Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik mit Fokus auf das zentrale Hochland Vietnams.

Bildnachweis

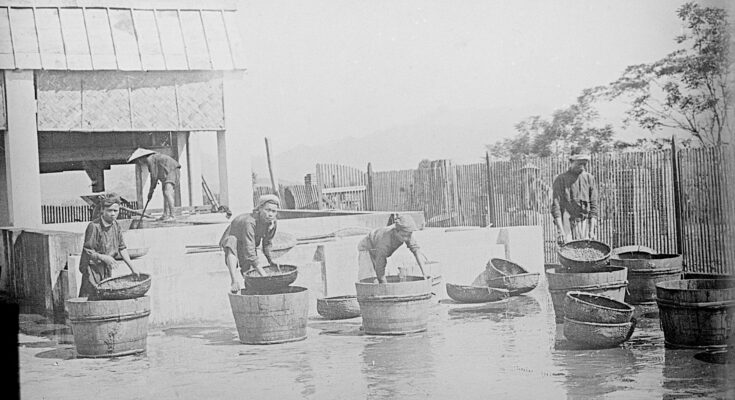

Titel: Kaffee-Waschen, 1920.

Alles public domain.