Die Gründung der Vereinten Nationen im Jahr 1945 war eine Reaktion auf zwei historische Erfahrungen. Zum einen stand sie im Zeichen des Zweiten Weltkriegs, dessen Zerstörungskraft und weltweite Ausweitung eine neue Form der internationalen Zusammenarbeit erforderlich machte. Zum anderen nahm sie das Scheitern des Völkerbundes ernst, der nach dem Ersten Weltkrieg gegründet worden war, aber in zentralen Konflikten kaum handlungsfähig blieb. Die Vereinten Nationen sollten mehr sein als ein diplomatisches Gesprächsforum. Sie sollten Sicherheit gewährleisten, Entwicklung fördern und als Ort internationaler Verständigung wirken.

Der Völkerbund als warnende Erfahrung

Der Völkerbund war nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Ziel gegründet worden, Frieden durch kollektive Sicherheit herzustellen. Doch wichtige Nationen wie die Vereinigten Staaten blieben außen vor. In den dreißiger Jahren erwies sich der Bund als machtlos gegenüber der aggressiven Außenpolitik Japans, Italiens und Deutschlands. Sanktionen wurden kaum verhängt, militärisches Eingreifen vermieden. Diese Schwächen prägten die Überlegungen bei der Planung der neuen Organisation. Sie sollte stärker ausgestattet und weltweit verankert sein.

Die Konferenz von San Francisco

Im Jahr 1944 hatten die Vereinigten Staaten, Großbritannien, die Sowjetunion und China in Dumbarton Oaks ein erstes Konzept für eine neue Organisation entworfen. Im Frühjahr 1945 trafen sich dann Delegierte aus 50 Staaten in San Francisco. Am 26. Juni 1945 unterzeichneten sie die Charta der Vereinten Nationen. Diese trat am 24. Oktober in Kraft. Sie formulierte vier zentrale Ziele: die Wahrung des Friedens, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen Staaten, die Förderung von Zusammenarbeit bei wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fragen sowie die Achtung der Menschenrechte.

Die Charta sah sechs Hauptorgane vor. Besonders bedeutsam war der Sicherheitsrat, der bei Bedrohungen des Friedens handeln sollte. Fünf Staaten erhielten einen ständigen Sitz: die Vereinigten Staaten, die Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich und China. Diese verfügten über ein Vetorecht, das es ihnen erlaubte, bindende Beschlüsse zu verhindern. Dieses Instrument war politisch umstritten, wurde aber als notwendig angesehen, um die Großmächte an die Organisation zu binden.

Eine universelle Idee mit begrenztem Geltungsbereich

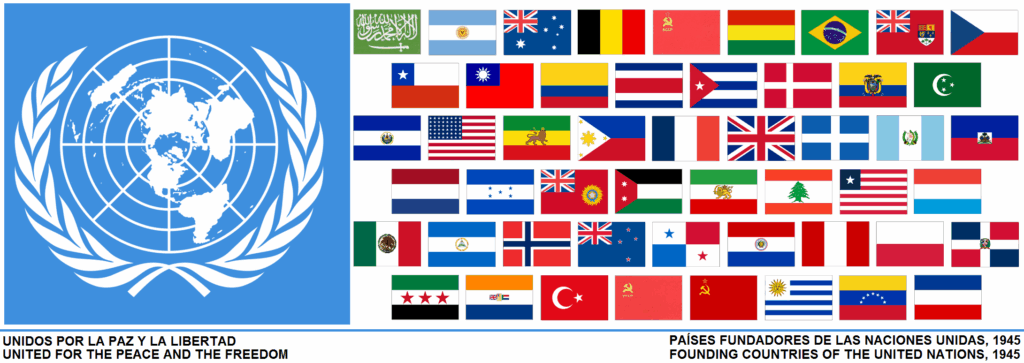

Im Jahr 1945 waren 51 Staaten Mitglied der Vereinten Nationen. Der Großteil Afrikas und Asiens war nicht vertreten, da viele Länder noch unter kolonialer Verwaltung standen. Die Organisation beanspruchte dennoch, für alle Völker zu sprechen. Dieser Widerspruch blieb zunächst bestehen. Erst mit der Entkolonialisierung in den folgenden Jahrzehnten weitete sich die Mitgliedschaft deutlich aus. Die Generalversammlung wurde dadurch pluraler und entwickelte sich zunehmend zu einem politischen Forum auch für kleinere und neue Staaten.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Schon in den ersten Jahren zeigte sich, dass die Vereinten Nationen ein Ort politischer Aushandlung waren, kein Instrument neutraler Weltsteuerung. Der beginnende Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion beeinflusste die Arbeit des Sicherheitsrats erheblich. Viele Resolutionen scheiterten am Einspruch der ständigen Mitglieder. Gleichwohl etablierte sich die Organisation als ständige Einrichtung internationaler Politik. Sie überstand die Blockkonfrontation und bewahrte einen institutionellen Rahmen für Dialog und Koordination.

Die frühe Bilanz

Die Gründung der Vereinten Nationen war ein politischer Kompromiss zwischen Machtansprüchen und Ordnungsideen. Die Charta formulierte einen normativen Rahmen, der auf Verständigung und Zusammenarbeit setzte, aber institutionell keine Zwangsgewalt kannte. Die Organisation hatte keine eigenen Streitkräfte, keine direkten Eingriffsrechte in die Innenpolitik der Mitgliedstaaten und nur eingeschränkte finanzielle Mittel. Dennoch war sie ein Ausdruck des Willens zur Stabilisierung der Weltpolitik und schuf eine dauerhafte Struktur, die auch spätere Krisen überdauerte.

Zum Weiterlesen

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

Sven Bernhard Gareis / Johannes Varwick (2002): Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen. Einführung in Struktur, Mandate und politische Praxis der UNO.*

Bildnachweis

Titel: Kanadische Delegation bei den Vereinten Nationen, 1945.

Flaggen der Gründungsstaaten: Wikimedia Commons, Babelia.

Alles weiteren Abbildungen gemeinfrei.