Lange Jahre galt China im Westen als reine Plagiatfabrik. Auch wenn diese Einstellung durch die enormen technischen Sprünge der chinesischen Industrie verblasst ist, prägen unterschiedliche Grundhaltungen zum Thema „Kopieren“ weiterhin die Beziehungen zwischen Ost und West. Bereits 2011 analysierte der südkoreanische Philosoph Byung-Chul Han in seinem Buch „Shanzhai: Deconstruction in Chinese“ die tieferliegenden kulturellen Ursachen dieser Differenzen. Seine damals visionären Erkenntnisse erweisen sich heute als prophetisch: Shanzhai (山寨 🔊) ist zu einem philosophischen Sprengsatz gegen die Fundamente westlichen Denkens geworden.

Historische Wurzeln der unterschiedlichen Auffassungen

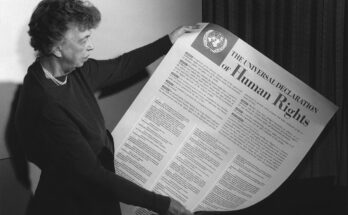

Im Mittelalter glichen sich die Vorstellungen von Europäern und Chinesen im Umgang mit Kunst: Das Werk stand im Vordergrund, der Künstler war nebensächlich. Wenn ein Fälscher ein Gemälde kunstvoll kopieren konnte, galt er selbst als Meister und nicht als Schwindler.

Erst mit Beginn der Neuzeit änderte sich diese Einstellung in Europa. In seinem „Traktat von der Malerei“ betont Leonardo da Vinci den besonderen Wert der Malerei in ihrer Unkopierbarkeit. Das Original bleibt einzigartig. Dies unterscheidet die Malerei von der Schreibkunst mit ihren Nachdrucken und von Skulpturen, die als Abgüsse vervielfältigt werden können. Im Gemälde zeigt sich das Genie des Malers. Leonardos Originalitätskult legte damit den Grundstein für ein westliches System urheberrechtlich verriegelter Ideen und der Heiligsprechung des „ersten Schöpfers“.

In China wurde diese gedankliche Wende nicht übernommen. Noch heute führt dieser kulturelle Unterschied zu einigen Schwierigkeiten. So erhielt das Hamburger Völkerkundemuseum 2007 für eine Ausstellung Terrakotta-Krieger als Kopie. Für die Chinesen waren die detailgetreu nachgebildeten Figuren den Originalen ebenbürtig. Der deutsche Museumsdirektor entschied jedoch, die Ausstellung zu schließen. Dieser Vorfall macht den Abgrund zwischen zwei Welten schmerzhaft sichtbar: Für die Deutschen ein Betrug, für die Chinesen eine Ehre.

Shanzhai als kulturelle Praxis der Dekonstruktion

Byung-Chul Han interpretiert Shanzhai jedoch als weit mehr als bloße Produktpiraterie. In seiner Analyse erkennt er darin eine genuine Form der Dekonstruktion, die fundamentale westliche Kategorien wie Original und Kopie, Authentizität und Simulation in Frage stellt. Shanzhai funktioniert nicht nach dem westlichen Prinzip der Repräsentation, bei dem die Kopie auf ein ursprüngliches Original verweist, sondern nach einem „rhizomatischen“1 Prinzip der Variation und Transformation.

Diese Praxis wurzelt tief in der chinesischen Kultur und Philosophie. Bereits in der konfuzianischen Bildungstradition galt das Kopieren und Nachahmen nicht als minderwertiger Akt, sondern als Weg zur Meisterschaft. Der Begriff Fang (仿 🔊) ) bedeutet sowohl „nachahmen“ als auch „schöpferisch variieren“. Diese Ambivalenz ist kein Widerspruch, sondern Ausdruck einer anderen Ontologie, die nicht zwischen Original und Kopie unterscheidet.

Die Logik der endlosen Variation

Han beschreibt Shanzhai als eine Logik der endlosen Proliferation und Mutation. Anders als westliche Plagiate, die das Original zu ersetzen suchen, schaffen Shanzhai-Produkte neue Realitäten. Sie sind weder Original noch Fälschung im westlichen Sinne, sondern eigenständige Variationen in einem endlosen Spiel der Transformation. Wie unterirdische Wurzelgeflechte treibt Shanzhai Variationen hervor, die keinem „Ur-Original“ verpflichtet sind. Diese Praxis entspricht dem taoistischen Prinzip des Wu Wei (無為 🔊) ) – des kreativen Nicht-Handelns, das durch Nachahmung und Variation Neues entstehen lässt.

Die westliche Hinwendung auf Authentizität und geistigen Eigentum erscheint aus dieser Perspektive als kulturelle Fixierung auf Identität und Ursprung. Shanzhai hingegen operiert in einem Raum der Differenz ohne Original, wo jede Kopie gleichzeitig eine neue Schöpfung ist.

Wirtschaftliche und kulturelle Dimensionen

Ernster sind die Differenzen im wirtschaftlichen Bereich. Während westliche Konzerne sich durch Markenfälschungen um ihr geistiges Eigentum betrogen sehen, ist das Kopieren in China ein wichtiger Wirtschaftszweig. Unter dem Begriff „Shanzhai“ werden diese Produkte zusammengefasst. Dabei handelt es sich nicht nur um 1-zu-1-Nachbildungen, sondern es fließt auch viel eigene Kreativität ein. Das zeigt sich schon bei der Namensgebung, die oft dadaistische Züge annimmt (Adidas wird z. B. zu Adidos oder Dasida). Auch technische Funktionen werden erweitert, etwa eine Falschgelderkennung beim Telefon. So existiert ein iPhone-Klon, der mit einem Android-System läuft und zusätzliche Funktionen bietet – eine Kreation, die weder Diebstahl noch bloße Kopie ist, sondern ein differenzgeborenes Geschwister.

Diese kreativen Variationen sind keine primitiven Nachahmungen, sondern Ausdruck einer alternativen Innovationslogik. Sie folgen nicht dem westlichen Modell des Durchbruchs und der Revolution, sondern einer evolutionären Logik der kontinuierlichen Verbesserung und Anpassung. Shanzhai-Produkte sind oft funktionaler und benutzerfreundlicher als ihre vermeintlichen Originale, weil sie direkt auf lokale Bedürfnisse und Präferenzen eingehen.

Ein Paradebeispiel für diese Logik ist Xiaomi: Das Unternehmen begann als Shanzhai-Hersteller und nutzte iterative Verbesserungen bestehender Designs, um durch kontinuierliche Anpassung und Optimierung schließlich zum weltgrößten Wearable-Anbieter aufzusteigen. Was als „Kopie“ begann, wurde durch die Shanzhai-Logik der endlosen Variation zu einem eigenständigen Innovationsführer.

Die neue Front: Künstliche Intelligenz und digitale Transformation

Heute wird Hans These durch die Technologie radikalisiert – und enthüllt dabei eine bemerkenswerte Ironie. Chinas KI-Modelle wie DeepSeek oder ERNIE nutzen eine westliche Code-Basis und transformieren sie durch Logikmodule zu eigenständigen Schöpfer. Generative KI wird zum Shanzhai 2.0: Chinas Richtlinien legitimieren das Training mit urheberrechtlichem Material, solange es „transformativ neu erschaffen“ wird.

Doch die eigentliche Überraschung liegt woanders: Westliche KI-Systeme wie ChatGPT, Claude oder Midjourney haben schon zuvor ihre eigenen Copyright-Barrieren durchbrochen. Sie trainieren mit Millionen urheberrechtlich geschützter Texte, Bilder und Werke – ohne explizite Erlaubnis der Urheber. Was jahrzehntelang als chinesische „Piraterie“ gebrandmarkt wurde, praktizieren Firmen im Westen nun in industriellem Maßstab, nur unter dem Banner der „technologischen Innovation“. Der Unterschied liegt vor allem in der Rhetorik: Wo China offen das Kopieren als kulturelle Praxis zelebriert, verschleiert diese Unternehmen dasselbe Vorgehen hinter Begriffen wie „Training Data“ und „Fair Use“.

Während Europa mit neuen Gesetzen nachträglich Copyright-Zäune höher zu ziehen versucht, entstehen paradoxerweise in Shenzhen Open-Innovation-Hubs, die Shanzhai transparent legalisieren. Ihr Credo: „Wir kopieren nicht, um zu stehlen – wir dekonstruieren, um Neues zu gebären.“

Künstler wie Xu Zhen, der in seinen Arbeiten westliche und östliche Skulpturenmotive zu hybriden Formen kombiniert, unterlaufen gezielt den westlichen Kult des Originals. In seiner Serie Eternity verschmelzen etwa buddhistische Bodhisattvas mit griechischen Marmorfiguren; nicht als Parodie, sondern als ästhetische Dekonstruktion musealer Kategorien. Statt nach Ursprüngen zu fragen, inszeniert Xu eine Logik der Gleichzeitigkeit, Variation und Verschiebung. Seine Arbeiten lassen sich als künstlerisches Echo der Shanzhai-Logik lesen: Sie negieren das Original nicht, aber sie entziehen ihm die Hoheit über Bedeutung. In dieser Perspektive wird kulturelle Schöpfung nicht durch Authentizität legitimiert, sondern durch den produktiven Umgang mit vorhandenen Formen. Diese Haltung steht dem daoistischen Prinzip des Wu Wei näher als westlichen Originalitätsidealen.

Herausforderung westlicher Kategorien

Hans Analyse zeigt, dass Shanzhai nicht einfach als Mangel an Kreativität oder Respektlosigkeit gegenüber geistigem Eigentum abgetan werden kann. Es repräsentiert eine alternative Epistemologie und Ästhetik, die westliche Konzepte von Autorschaft, Originalität und intellektuellem Besitz grundlegend herausfordert. In einer globalisierten Welt, in der kulturelle Grenzen zunehmend verschwimmen, könnte Shanzhai als Modell für eine post-originäre Kreativität fungieren.

Die Konfrontation zwischen westlichem Copyright-Denken und chinesischer Shanzhai-Praxis ist daher mehr als ein Handelskonflikt. Sie ist ein Zusammenprall unterschiedlicher Weltanschauungen über die Natur von Kreativität, Eigentum und kultureller Produktion. Han sieht in dieser Spannung das Potenzial für neue Formen des Denkens und Schaffens jenseits der westlichen Dichotomien von Original und Kopie.

Auf dem Weg zu einer post-originären Welt

Die Spannung zwischen beiden Systemen ist produktiv geworden. Shanzhai zwingt den Westen zur fundamentalen Frage: Ist unser Fetisch der Authentizität vielleicht nur eine historische Episode? Könnten kollaborative Modelle der Kreativität des 21. Jahrhunderts besser dienen? Hans Vision einer „post-originären Kultur“ materialisiert sich bereits dort, wo Grenzen verschwimmen: in hybriden Technologien, die durch Nachahmung überholen, in Museen, die Shanzhai-Design als Kunst zeigen, in Innovationen, deren Nachbau Leben verbessert.

Die eigentliche Revolution liegt nicht im Kopieren selbst, sondern in der Befreiung vom Dogma, dass Kreativität nur aus dem Nichts geboren werden kann. In einer Welt, die zunehmend von Remix, Transformation und kollaborativer Schöpfung geprägt ist, könnte das chinesische Verständnis von kreativer Variation wegweisend werden für eine neue Form des Denkens und Schaffens.

Zum Weiterlesen

Han, B.: Shanzhai: Deconstruction in Chinese. MIT Press, 2015.

Exhibition Catalog: Shanzhai: Artistic Remix in Digital Age (V&A Publishing, 2023)

Bildnachweis

Xu Zhen, Eternity Buddha: Wikimedia Commons, Jane Shepherd.

Adibos-Schuh: Wikimedia Commons, WA1TF0R.

Alle anderen Bilder gemeinfrei oder eigene Aufnahmen.

- „Rhizomatisch“ bezeichnet ein Denken in Verzweigungen und Vielheiten statt in hierarchischen Ordnungen oder linearen Ursprüngen. Der Begriff stammt von Gilles Deleuze und Félix Guattari und beschreibt Strukturen, in denen Elemente ohne festes Zentrum miteinander verbunden sind, wie ein Wurzelgeflecht, das ständig neue Verbindungen bildet. ↩︎