Chinas Weg nach oben – Vom Machtverlust zur Weltmacht – Folge 1

Das 19. Jahrhundert gilt als eine der dunkelsten Epochen in der chinesischen Geschichte. Das Kaiserreich sah sich einer Vielzahl von inneren und äußeren Problemen gegenüber und war nicht in der Lage, diese zu bewältigen. Wirtschaftliche Krisen und der blutigste Bürgerkrieg der Weltgeschichte forderten die Bevölkerung heraus. Noch einschneidender aber war das Eingreifen ausländischer Mächte aus Europa, Amerika und Japan, die China mit militärischem Druck zu immer neuen Zugeständnissen zwangen. Rückblickend ist diese Epoche als das „Jahrhundert der nationalen Demütigung“ bekannt geworden. Doch wie kam es überhaupt dazu? Denn die Ausgangslage zu Beginn des 19. Jahrhunderts war durchaus positiv.

Wachsende Bevölkerung, wachsender Wohlstand

Zwischen 1700 und 1800 wuchs die chinesische Bevölkerung von 275 auf 375 Millionen Menschen. Gleichzeitig stieg der allgemeine Wohlstand. Die Herrscher der Qing-Dynastie griffen wenig in die Wirtschaft ein; Arbeits- und Gütermärkte waren kaum reguliert. Ein Indikator für den Wohlstand ist die Kalorienzufuhr pro Kopf, die für diese Zeit auf etwa 2000 Kilokalorien geschätzt wird – ein Wert, den England erst im 19. Jahrhundert erreichte. Fortschritte in der Landwirtschaft, etwa der Anbau von Süßkartoffeln und Maulbeeren, erlaubten es, immer mehr Menschen zu ernähren. Verbesserte Infrastruktur sorgte dafür, dass auch bei Missernten Ausgleich geschaffen und städtische Zentren ausreichend versorgt werden konnten. Dort entstanden Freiräume für spezialisierte Berufe abseits der Landwirtschaft.

Die Lebenserwartung der Männer lag bei 35 bis 40 Jahren, bei Frauen etwas darunter – ähnlich wie in Europa und Japan. Das Land war vergleichsweise gleichmäßig verteilt und sicherte vielen ein gewisses Maß an Wohlstand und Sicherheit. Landwirtschaft, Handwerk und Handel florierten, doch in Europa vollzogen sich währenddessen in manchen Bereichen noch tiefgreifendere Veränderungen: Wirtschaftliche und politische Revolutionen führten zu einem enormen Aufschwung. Die europäischen Seefahrernationen richteten globale Handelsnetzwerke ein und gewannen politischen Einfluss in wichtigen Regionen der Welt. In Asien waren es besonders Briten und Niederländer, die mit ihren großen Handelskompanien Handelsplätze und Kontakte aufbauten.

Globaler Handel

Chinas Warenwelt war für Europäer höchst attraktiv. Neben Seide und Porzellan war es vor allem Tee, den die Briten liebten und zu ihrem Nationalgetränk machten. China blieb bis 1910 der größte Teeproduzent der Welt. Bezahlt wurde zunächst mit Silber. Der ständige Abfluss wertvoller Edelmetalle nach China ließ das Asiengeschäft für die Briten immer weniger profitabel erscheinen. Zwar erzielten sie im späten 18. Jahrhundert beachtliche Überschüsse im indisch-chinesischen Handel, doch die immensen Kosten der Kolonisierung Indiens standen dem gegenüber.

Die Briten suchten nach Möglichkeiten, den Silberabfluss zu stoppen. Doch nur wenige europäische Produkte waren für Chinas Märkte interessant. Dank seiner enormen Ausdehnung über verschiedenste Klimazonen hatte das Reich ein breites Angebot an Rohstoffen und Gütern. Kaiser Qianlong erklärte dem britischen König George III. selbstbewusst, China besitze alles im Überfluss und habe keinen Bedarf an Importen von „außenstehenden Barbaren“. Diese Geringschätzung spiegelte sich auch darin wider, dass der gesamte Handel mit Europa auf die südchinesische Stadt Kanton beschränkt blieb – weit entfernt von der Hauptstadt Peking.

Im 18. Jahrhundert wurde zunächst Baumwolle aus Indien nach China verkauft, da die heimische Textilindustrie große Mengen Rohstoffe brauchte. Händler konnten mit vollen Schiffen reisen und Baumwolle von Indien nach China, Tee von China nach England und Werkzeuge von England nach Indien bringen. Doch gegen Ende des Jahrhunderts ließ die Nachfrage nach Baumwolle nach. China hatte eine eigene Produktion aufgebaut, die Wirtschaft schwächelte und der Bedarf an Importen sank.

Indien aber hatte noch ein weiteres Gut, das in China gefragt war – und für die Briten eine lukrative Einnahmequelle werden sollte: Opium.

Opiumhandel

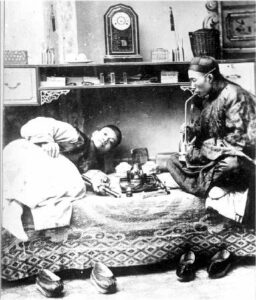

Opium war in China bereits lange bekannt. Schon im 8. Jahrhundert wurde es in medizinischen Handbüchern erwähnt und gegen verschiedenste Krankheiten eingesetzt. Ab dem 11. Jahrhundert fand es nicht mehr nur medizinische, sondern auch genussorientierte Anwendung. Es war zunächst die Oberschicht, die Opiumrauchen als Mode entdeckte. Gastgeber boten es ihren Gästen an, es wurde bei Festen und als Ablenkung im Hofleben konsumiert. Es entstanden Opiumhäuser, die mit Tee, kleinen Speisen und einem luxuriösen Ambiente einen gesellschaftlichen Treffpunkt boten.

Lange blieb Opium ein Luxusgut. Doch mit sinkenden Preisen in den 1830er-Jahren wurde es auch für untere Gesellschaftsschichten erschwinglich. Wie viele Chinesen tatsächlich Opium nutzten, lässt sich schwer sagen – die Schätzungen gehen je nach Quelle weit auseinander. Klar ist jedoch, dass die Droge erheblichen Einfluss auf die chinesische Gesellschaft gewann. Während frühe Berichte Opium häufig lobten, setzte sich nach und nach auch eine kritische Sichtweise durch, die vor den Gefahren warnte. Einige Historiker sehen im Rauschmittel sogar einen der Gründe, warum China im 19. Jahrhundert von anderen Ländern wirtschaftlich abgehängt wurde.

Auch in Europa wurde der Opiumhandel moralisch diskutiert. Doch die Briten fanden Wege, sich aus der Verantwortung zu ziehen: Sie würden lediglich eine bestehende Nachfrage bedienen, und der eigentliche Transport nach China lag nicht in ihren Händen, sondern bei unabhängigen Partnern, den sogenannten „country tradern“. Auch asiatische Händler profitierten vom Opiumhandel – etwa die indischen Parsen, die in Kanton eine bedeutende Rolle spielten.

Der lukrative Handel führte zu technischen Innovationen. Anfangs transportierten große Teakholz-Schiffe Opium aus Indien. Nach und nach setzten sich kleinere, wendigere und schnellere Schiffe durch, die auch Gefechte mit Piraten oder Konkurrenten bestehen konnten.

Daoguang-Krise

Im Gegensatz zum Boom im Opiumhandel befand sich die übrige chinesische Wirtschaft in der Krise. Kaiser Daoguang, der von 1820 bis 1850 regierte, musste mit einer Vielzahl von Herausforderungen umgehen. Die Bekämpfung der Weiße-Lotus-Rebellion zu Beginn des Jahrhunderts hatte große Teile des Staatsschatzes aufgebraucht und die Handlungsfähigkeit der Regierung eingeschränkt. Es folgte eine lang anhaltende Rezession, die nach dem Kaiser als „Daoguang-Depression“ bezeichnet wird. Die Ursachen dafür sind bis heute umstritten.

vom 4. November1843

Als wichtigster Auslöser gilt oft der Abfluss von Silber, der auch mit dem Opiumhandel zusammenhing. Doch bereits Jahre vor dem akuten Silbermangel gibt es Hinweise auf wirtschaftliche Probleme. Einige Wirtschaftshistoriker erklären die Krise mit langen Konjunkturzyklen, die für vorindustrielle Ökonomien typisch sind. Andere verweisen auf ein Zusammenspiel von Bevölkerungsdruck, erschöpfter landwirtschaftlicher Produktion, Deflation und klimatischen Störungen.

Die wirtschaftlichen Probleme Chinas waren komplex und schwer zu lösen. Kaiser Daoguang galt als unentschlossen und neigte dazu, Sündenböcke zu suchen. Opium, das zweifellos viele Probleme verursachte, geriet ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Nicht nur die zerstörerische Wirkung der Droge war ein Thema, sondern auch der dadurch verursachte Silberabfluss stellte ein erhebliches Problem dar. Sind im 18. Jahrhundert noch riesige Mengen Silber nach China geflossen, so kehrte sich dieser Trend im 19. Jahrhundert um: Innerhalb weniger Jahrzehnte verließen Hunderte Millionen Dollar in Silber das Land.

Kampf gegen das Opium

Im Mai 1839 kam es zu einem bis heute symbolträchtigen Ereignis. In der Küstenstadt Humen ließ der hohe Beamte Lin Zexu 20.000 Kisten beschlagnahmtes Opium vernichten. Diese Aktion war der Auftakt zu einer Kette von Ereignissen, die im ersten Opiumkrieg mit Großbritannien gipfelte.

Lin Zexu unterschätzte die Briten. Zwar war ihm ihre Überlegenheit zur See bewusst, doch er hielt die chinesischen Häfen für gut geschützt und glaubte, die britische Infanterie sei im Nahkampf kontrollierbar. Die Realität sah anders aus: Der militärische Vorteil der Briten war so groß, dass der Krieg von ihnen schnell entschieden wurde. Sie blockierten Kanton, landeten 1841 in Hongkong und hissten dort die britische Flagge. Die Chinesen lenkten bald ein. Die Friedensverhandlungen führten 1842 zum Vertrag von Nanjing – dem ersten der sogenannten „Ungleichen Verträge“, die China von westlichen Mächten aufgezwungen wurden.

Der Vertrag legalisierte den Opiumhandel in China zwar nicht direkt, dennoch spielte die Droge eine wichtige Rolle. Im Vertrag wurde eine Entschädigungszahlung für das von Lin Zexu zerstörte Opium vereinbart. Die Briten ließen sich den Aufwand für die Durchsetzung ihrer Interessen mit Reparationszahlungen in Höhe von 21 Millionen Silberdollar vergüten – eine enorme Belastung für das wirtschaftlich angeschlagene China. Noch wichtiger waren jedoch die Öffnung mehrerer Häfen für den internationalen Handel und die Abtretung der Insel Hongkong an Großbritannien.

Obwohl die Niederlage und ihre Folgen Ostasien grundlegend veränderten, reagierte die politische Elite in China vergleichsweise gleichmütig. Anders als Japan, das einige Jahrzehnte später die Lektionen der westlichen Dominanz aufgriff und sich grundlegend neu aufstellte, blieb China in einer langen Phase wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Krisen gefangen. Rebellionen, Bürgerkriege und neue Konflikte mit den Kolonialmächten bestimmten die weitere Entwicklung.

Zum Weiterlesen

Carroll, John M. (2007): A Concise History of Hong Kong. *

Grace, Richard J. (2014): Opium and Empire. The Lives and Careers of William Jardine and James Matheson. *

Trocki, Carl (2005): Opium, Empire and the Global Political Economy. *

Jaijian Mao (2018): The Qing Empire and the Opium War: The Collapse of the Heavenly Dynasty. *

Bildnachweis

Qing-Stadt: Wikimedia Commons, Gary Todd.

Alles andere: eigene Fotos und Public Domain.

Ein Kommentar zu “Chinas Weg in die Abhängigkeit – Handel, Opium und die Niederlage von 1842”