Chinas Weg nach oben – Vom Machtverlust zur Weltmacht – Folge 4

Eine neue Handelsordnung

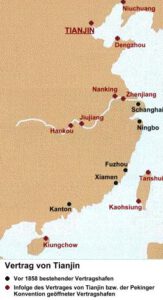

Nach dem Zweiten Opiumkrieg begann für Hongkong eine neue Phase. Der Vertrag von Tianjin (1858) legalisierte den zuvor illegalen Opiumhandel und öffnete den chinesischen Markt für weitere ausländische Akteure. Diese Änderungen betrafen nicht nur die Zollpolitik, sondern hatten tiefgreifende wirtschaftliche Folgen. Hongkong, das bisher als Umschlagplatz zwischen britischem Indien und dem chinesischen Festland fungiert hatte, verlor sein Monopol. Der Handel wurde dezentraler, vielfältiger und chinesischer.

Der Wandel der Strukturen

Zuvor wurde Opium zumeist im britisch regierten Indien angebaut, mit Schiffen von britischen Reedern transportiert und in der britischen Kolonie Hongkong abgesetzt. Durch die Legalisierung war nun dieser Weg nicht mehr vorgegeben. Prinzipiell konnte nun jeder in den Handel einsteigen.

Diese Folgen des Vertrages von Tianjin hatte Alexander Matheson bereits vorhergesehen und daraus abgeleitet, dass die Hongkonger Handelshäuser dadurch ihren Wettbewerbsvorteil verlieren würden.

Nun waren Agenturen im Vorteil, die besser Netzwerke auf persönliche Beziehung aufbauen konnten. Es folgte eine „Asianisierung“ des Opiumhandels. Chinesische Händler hatten tief verzweigte Beziehungen in Festland-China, die ihre europäischen Konkurrenten so nicht aufbauen konnten. Die westlichen Kaufleute waren nicht in der Lage, in das chinesische Gildenwesen einzudringen, das die Verteilungsmöglichkeiten im Lande bestimmten. Das Opium wurde vor allem von kleineren Agenturen vertrieben, die kooperierten, um die Ausländer aus dem Markt zu verdrängen und heraus zu halten.

Umgekehrt konnten die Chinesen sehr viel einfacher die Dominanz im Seetransport von Indien nach China brechen. Weil sie einfach selbst Opium hätten kaufen können, waren sie in der Lage, von Firmen, wie Jardine oder Sassoon gute Konditionen zu erhalten.

Unternehmen wie Peninsular and Oriental Steamship Company boten Linienschifffahrt an und erleichterten auch kleinen Händlern, den Transport abzuwickeln.

Der Niedergang britischer Strukturen

Doch der britische Handel wurde noch härter getroffen. Denn die Chinesen begannen, selbst Opium im Land anzubauen. Damit schalteten sie nicht nur die ausländischen Handelsagenturen aus, sondern auch die indische Produktion und der Absatz in der britischen Kolonie Hongkong wurden damit umgangen.

Der chinesische Eigenanbau konnte allerdings die indische Opiumproduktion nicht ersetzen. Zwischen 1876 und 1885 lag der indische Export bei etwa 90.000 Kisten jährlich, mit einem Höchstwert von 105.000 Kisten im Jahr 1880. Erst ab 1909 führten internationale Kontrollen zu einem deutlichen Rückgang.

Der Aufbau lokaler Handelsstrukturen

Es bildete sich ein dreigliedriges System heraus. Die Großhändler kauften das Opium in großen Mengen in Indien oder bei einheimischen Produzenten in Sichuan, Yunnan oder Guichou. Diese großen Händler wurden von den Behörden nicht gestört und genossen hohen Respekt in der Gesellschaft. Die zweite Gruppe waren die großen Einzelhändler, die Geschäfte betrieben und der jeweiligen lokalen Opium-Gilde angeschlossen waren. Sie verkauften in großen Mengen an reiche Konsumenten und an Wiederverkäufer, die die dritte Gruppe ausmachten. Diese Wiederverkäufer betrieben entweder Raucherlokale oder verkauften kleine Mengen an Endverbraucher.

Anhand der Exporte aus Indien lässt sich erkennen, dass der Opiumhandel auch in Hongkong noch eine wichtige Rolle gespielt haben muss. Denn die Ware von dort wurde fast ausschließlich nach China verschifft, das 95 % des weltweiten Opiums aufbrauchte. Die Handelsströme sind aufgrund der vielen Partizipanten und der offenen Handelshäfen nun weitaus schlechter nachzuvollziehen. Daher lässt sich der Einfluss des Opiumhandels nicht genau messen. Für das Jahr 1880 wird geschätzt, dass 45 % des nach China fließenden Rauschgifts über Hongkong importiert wurde. Daran lässt sich ablesen, dass der Handel noch wichtig gewesen ist. Doch während er stagnierte, bzw. rückläufig war, konnten andere Industrien die Wirtschaft weiter am Laufen halten.

Diversifizierung der Wirtschaft

Hongkong war nun in einer Situation, seine Stärke in anderen Bereichen suchen zu können. Durch den Opiumhandel hatte die Stadt im Bereich Finanzen, Versicherungen und Transport Kapazitäten aufgebaut, die eine gute Ausgangslage für alle Art von Geschäften bildeten.

Die Wirtschaft organisierte sich. Im Jahre 1861 wurde die Hong Kong General Chamber of Commerce von 62 Geschäftsleuten gegründet. Zum ersten Chairman wurde Alexander Perceval gewählt, der bei Jardine, Matheson & Co Partner war.

Entstehung eines modernen Bankensektors

Der Bankensektor wuchs nach dem 2. Opiumkrieg weiter. Internationale Unternehmen richteten Büros in der Stadt ein, z. B. die Chartered Mercantile Bank, die Chartered Bank of India, Australia and China und Comptoir d’Escompte. Zusätzlich wurde Hongkong 1865 Sitz des neugegründeten Übersee-Finanzdienstleister Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), die auch einen Schwerpunkt in der Finanzierung des regionalen Handels setzten. Ob für Dampfschiffbau, Infrastruktur oder kleinere Geschäftsprojekte, durch die neue Bank wurde das lokale Geschäftswesen gefördert. Das Gründungskapital der HSBC betrug gerade einmal 5 Millionen Hong Kong Dollar, doch innerhalb von 20 Jahren wuchs sie zur größten Finanzgesellschaft in China mit Filialen in den meisten Freihäfen und Großstädten.

Chinesische Finanznetzwerke

Parallel zu dem Erfolg der westlichen Banken, wuchs die Nachfrage nach chinesischen Finanzdienstleister, die auf die Bedürfnisse der chinesischen Gemeinschaft besser ausgerichtet waren. Nicht zuletzt gab es eine Sprachbarriere, die das interkulturelle Banking erschwerte. Diese einheimischen Banken boten u. a. Geldwechselservices, verliehen Geld, handelten mit Gold oder führten Überweisungen aus. 1886 gab es 20 derartige Banken in der Stadt, 1890 bereits 30.

Die Rolle der Auslandschinesen

Ein besonders wichtiger Faktor für den Hongkonger Handel wurden die Auslandschinesen. Im 19. Jahrhundert, das von Bevölkerungswachstum und wirtschaftlichen und sozialen Problemen gekennzeichnet war, verließen viele Chinesen ihre Heimat und suchten ihr Glück in der weiten Welt. Überall entstanden chinesische Siedlungen, ob in Thailand, Malaysia, Singapur, Indochina oder Niederländisch-Ostindien. Aber auch weiter entfernt, z. B. in Amerika. Dies führte dazu, dass der Überseehandel stark expandieren konnte. Für Hongkong war vor allem Südostasien wichtig. Von dort wurden unter anderem Reis, Gewürze, Juwelen und Meeresfrüchte importiert, aus China wurde Seide, Kräutermedizin, Erdnüsse, Öle und andere traditionelle Güter exportiert.

Netzwerkbildung und Gildenwesen

1868 wurde in Hongkong die „Nam Pak Hong“-Gilde gegründet, die den Überseehandel professionalisierte. Hier schlossen sich die wichtigsten Händler zusammen und wählten ihre Direktoren und Manager gemeinschaftlich. Die Mitglieder hatten Zugriff auf ein großes Netzwerk an Kontakten und konnten eine Vielzahl von Finanzdiensten nutzen. Zusätzlich engagierte sich die Gilde auch im sozialen Bereich. Sie sicherte Gegenden durch eine Straßenwache und führte religiöse Feierlichkeiten durch.

Diese Art des Handels wuchs rasant und sollte bis 1950 einer der Hauptpfeiler der Hongkonger Wirtschaft bleiben. Im Jahre 1876 gab es 315 solcher Kaufleute, 5 Jahre später waren es bereits 395.

Lokale Bevölkerung und Wirtschaftsstruktur

Generell wuchs die Zahl der Chinesen in Hongkong an. Lebten im Jahre 1841 nur 7.500 von ihnen in der Stadt, waren es im Jahre 1847 bereits 22.800 und im Jahre 1859 85.300. In der gleichen Zeit wuchs die Zahl der Ausländer nur um 1.600 Personen. Die vielen Menschen hatten Bedürfnisse, die durch einheimische Unternehmen gedeckt werden mussten. 1859 konnten 2.000 solcher Firmen gezählt werden. Davon waren 278 traditionelle Lebensmittelläden, 49 Geschäfte mit westlichen Waren, 51 Reis-Läden, 53 Schiffsbauer, 92 Zimmermänner und 116 Metallverarbeiter.

Im Jahre 1880 wurden die ersten drei chinesischen Unternehmen Mitglied in der Hong Kong General Chamber of Commerce.

Auf dem Weg zur Industrie

Die Hong Kong Whampoa Dock Company war 1865 die erste Firma, die als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) nach Hongkonger Recht gegründet wurde. Die Schiffsbau- und Schiffsreparatur-Unternehmen waren die industriellen Vorreiter, doch andere Vertreter der modernen Industrie folgten. In den 1870er wurde eine Zuckerfabrik gegründet, in den 1880er zwei Eisfabriken, ein Seilmacher- und ein Stahlverarbeitungsunternehmen und eine Zementfabrik. In den 1890er folgte eine weitere Zuckerfabrik.

Im Jahre 1898 handelten die Briten mit den Chinesen die „Convention between the United Kingdom and China Respecting an Extension of Hong Kong Territory“ aus. Dort wurde ihnen das Recht zugesprochen, das Gebiet ihrer Kolonie unter Leasing-Bedingungen1 zu vergrößern. Eine neue Phase der Stadtgeschichte begann.

Zum Weiterlesen

Carroll, John M. (2007): A Concise History of Hong Kong. *

Grace, Richard J. (2014): Opium and Empire. The Lives and Careers of William Jardine and James Matheson. *

Trocki, Carl (2005): Opium, Empire and the Global Political Economy. *

Jaijian Mao (2018): The Qing Empire and the Opium War: The Collapse of the Heavenly Dynasty. *

Bildnachweis

HSBC: Wikimedia Commons, Scarlet Sappho.

Alle weiteren Bilder sind eigene Aufnahmen oder public domain.

- Am 1. Juli 1997 lief die Pacht ab. In diesem Rahmen übergaben die Briten nicht nur die New Territories, sondern ganz Hongkong feierlich an die Volksrepublik China. Die Rückgabe war diplomatisch so vorbereitet worden, dass sie als einheitlicher Schritt vollzogen wurde, auch wenn die Altgebiete (Hong Kong Island seit 1842, südliches Kowloon seit 1860) eigentlich nicht Teil der Pacht waren, sondern formell abgetreten worden waren. In der Praxis wurde aber alles zusammen übergeben. ↩︎