Chinas Weg nach oben – Vom Machtverlust zur Weltmacht – Folge 2

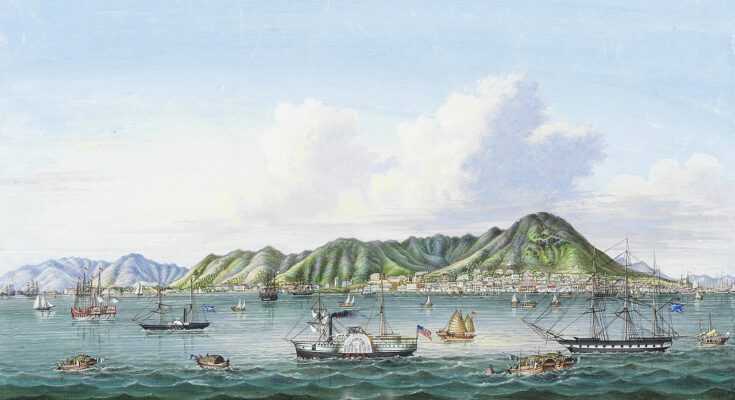

Vom Fischerdorf zur kolonialen Drehscheibe

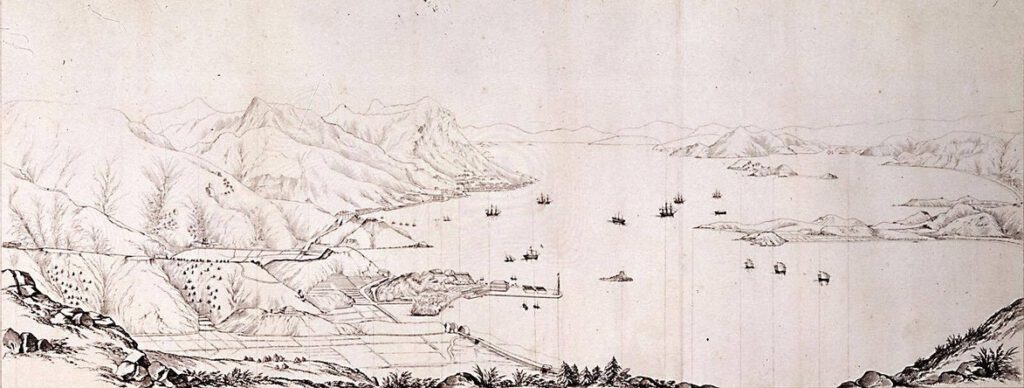

Der Legende nach war Hongkong vor dem Eintreffen der Briten nichts weiter als ein kahler Fels, der von einigen wenigen Fischern und Piraten bewohnt wurde. Doch in Wirklichkeit durchlebte das Gebiet eine durchwachsene Entwicklungsgeschichte, die bis in das Neolithikum zurückreicht. In den 1830er-Jahren gab es mehrere Dörfer dort und landwirtschaftlichen Anbau. An den Küsten gab es einige größere Orte, die sogar über Märkte und Häfen verfügten. Schreine und Tempel wiesen darauf hin, dass die Gemeinschaft einen gewissen Stand der Entwicklung erreicht hatte. 1841 lebten wahrscheinlich zwischen 5.000 und 7.000 Menschen auf der Insel.

Macht und Markt in der neuen Kolonie

Hongkong als Kolonie war außergewöhnlich. Von Anfang an standen wirtschaftliche Interessen im Vordergrund, Bürokratie und „Big Business“ arbeiteten Hand in Hand. Ein alter Witz verdeutlicht die Hierarchie in der Stadt:

“Power in Hong Kong resides in the Royal Hong Kong Jockey Club; Jardine, Matheson & Co.; the Hongkong and Shanghai Banking Corporation; and the Governor.”

Durch diese Ausrichtung unterschied sich auch die soziale Dynamik in der Stadt. Im Vergleich zu anderen Kolonialstädten gab es keine oder kaum Segregation nach Religion oder Ethnie.

Boomtown mit riskantem Geschäft

Auch wenn Hongkong nicht der kahle Fels war, änderte sich durch das Eintreffen der Briten viel in der Region. Hongkong wurde zu einer Boomtown. Ähnlich wie bei einer Goldgräberstadt auf dem amerikanischen Kontinent, lockte das Versprechen auf gutes Einkommen Leute an. Innerhalb eines Jahres verdoppelte oder verdreifachte sich die Einwohnerzahl. Die Infrastruktur entwickelte sich rasch: Anlegestellen für Schiffe, Warenhäuser, Geschäfte, Bordelle, Spielhöllen und Märkte entstanden. Auch die Verwaltung präsentierte sich ansprechend und baute luxuriöse Regierungsgebäude und Residenzen.

Der Opiumhandel als Wirtschaftsmotor

Der Grund, dass Hongkong so gut gedeihen konnte, war das Opium. Es war noch immer illegal und konnte daher nicht über die fünf Freihäfen eingeführt werden. Daher wurde zunächst Hongkong von den Händlern angefahren und von dort wurde die Ware dann per Land oder zu Wasser weiter verteilt.

Ein Blick zurück: In den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts wurden weniger als 5.000 Kisten Opium jährlich nach Kanton geliefert. Doch das steigerte sich konstant. Vor dem 1. Opiumkrieg wurden bereits 40.000 Kisten erreicht.

Durch die Sonderstellung Hongkongs wurde der Handel erleichtert und stieg nun noch einmal an. Da das Gebiet den Briten gehörte, konnten die chinesischen Behörden den Handel nicht unterbinden. Die Agenturen, deren Kerngeschäft der Opiumhandel war, konnten dort ungestört Lagerräume und Schiffe unterhalten. Mitte der 1840er-Jahre wurden mehr als 50.000 Kisten im Jahr importiert.

Gewinne, Preise und neue Schiffstypen

Die Großhandelspreise sind im Vergleich zu den 1820er-Jahren, in denen Höchstpreise von 2.500 Dollar je Kiste in Kanton erzielt wurden, stark gefallen, sollten sich aber bis in die 1880er-Jahre ungefähr in dem Bereich 600 ± 200 Dollar bewegen. Eine Ausnahme bildeten die starken Kursrutsche von 1852 bis 1854, bei denen der Preis bis auf 310 Dollar fiel.

In seinen Hochphasen übertraf der Opiumexport von Indien den kompletten Weinexport von Frankreich, Italien und Spanien im Wert. Es galt als die wertvollste Handelsware im 19. Jahrhundert.

Das derart schnell die Kapazitäten erhöht werden konnten, lag an der hohen Lukrativität des Handels. Auch die Transportfirmen erzielten hohe Gewinne und konnten ein Schiff mit nur wenigen Fahrten von Indien nach China refinanzieren. Beim Kauf neuer Schiffe wurde dadurch die Schnelligkeit des Gefährts wichtiger als die Anschaffungskosten.

Jardine & Matheson – Händler, Reeder, Versicherer

Eine neue Schiffsklasse entstand: die Clipper. Sie waren in der Lage den Monsunwinden zu trotzen und konnten innerhalb eines Jahres 3 Mal die Route fahren. Ein Beispiel für diesen neuen Typ ist die „Lanrick“. Das war ein 283 Bruttoregistertonnen-Clipper von Jardine, Matheson & Co., einer Agentur, die in Hongkong eine wichtige Rolle einnahm. Das in Liverpool gebaute Schiff kostete 13.000 Pfund. Auf einer Fahrt trug es 1.250 Kisten bengalischen Opiums im Wert von 200.000 Pfund nach China. Wenn man davon ausgeht, dass der Reeder 20 Silberdollar je Kiste Fracht erhielt, konnte er mit einer Fahrt die Hälfte der Anschaffungskosten wieder einspielen.

Dieses Beispiel ist aus mehreren Gründen vielsagend. Zum einen zeigt es konkret, wieviel Umsatz in dem Bereich generiert wurde und daraus lassen sich Bedürfnisse der Kaufleute ableiten, wie den Wunsch, das Geschäft abzusichern. Und gerade die Holding „Jardine, Matheson & Co“ ist besonders interessant, da sie in vielen Bereichen rund um den Opiumhandel aktiv war und früh den Schritt nach Hongkong unternahm.

Handelsdrehscheibe mit eigener Infrastruktur

Die beiden Schotten William Jardine und James Matheson gründeten die Firma 1832 in Kanton. Zuvor hatten sie mehrere Jahre in der namenhaften Handelsagentur „Magniac & Co“ zusammengearbeitet. Der Schwerpunkt war, wie bei vielen in ihrem Bereich, der Handel mit Opium. Jardine, der Wert darauflegte, ein korrekter Geschäftsmann zu sein, rechtfertigte den Rauschgifthandel mit seiner Sympathie für den freien Markt. Für ihn war das Verbot etwas, was die Regierung gegen den Willen des Volkes durchgesetzt hat.

Ihre Firma befasste sich nicht nur mit dem Import und Export, sondern auch mit den Geschäftsbereichen, die vom Handel benötigt wurden. Wie oben erwähnt war der Opium-Handel äußerst gewinnbringend, allerdings waren die Schiffe auch Gefahren ausgesetzt. Sie konnten von Piraten überfallen oder durch Naturgewalten zerstört werden. Daher unterhielten Jardines und Matheson auch eine Versicherung. Sie waren aber nicht die ersten. In Kanton gab es bereits seit 1805 Versicherungsunternehmen.

Daneben gab es noch andere Bedürfnisse der Händler zu erfüllen. Sie benötigten die Möglichkeit Geld zu deponieren, zu versenden und bei Bedarf zu leihen. Jardines und Matheson hatten bereits bei ihrem vorherigen Arbeitgeber „Magniac“ diesen Bereich betreut und ausgebaut. Es wurde angeboten, was von einer modernen Bank dieser Zeit erwartet wurde. Neben dem Kerngeschäft waren das auch Inkasso- und Sachverwalter-Dienste, Services für Reisende und Brokering.

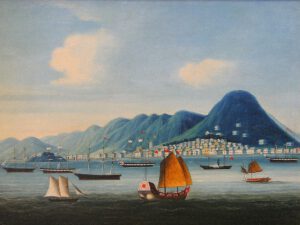

Standortvorteil Hongkong

Der Konzern erkannte früh die Chance, die Hongkong bot. Matheson sah den Vorteil, dass der Handel in Hongkong nicht von China gehemmt werden könne und Hongkong wäre einer der feinsten Häfen der Welt.

Aus diesem Grund zogen sie bereits 1839 von Macau nach Hongkong. Zunächst nur temporär. Doch 1841 kauften sie ihr erstes Land dort. Nachdem Hongkong offiziell von den Briten annektiert wurde, schlugen sie 1844 ihr Hauptquartier auf der Insel auf. Daneben wurde ein weiteres Büro in der Freihafenstadt Shanghai eröffnet.

Jardine, Matheson & Co. war nur ein Vorreiter mit ihrem Umzug nach Hongkong. Weitere große Unternehmen verlegten ihr Headquarter ebenfalls dorthin. Darunter Jardines Hauptkonkurrent Dent and Company. Hongkong wurde zum wichtigsten Ort internationaler Handelsunternehmen.

Zuwanderung und soziale Spannungen

Der neue Reichtum auf der Insel lockte auch Chinesen an. Doch es waren zumeist nicht die großen Händler, die dort ihre Geschäfte machten. Die chinesischen Autoritäten verhinderten dies, indem Restriktionen erlassen wurden. Es wurden vor allem die Glücksritter aus den ärmeren Regionen angezogen. In der Kolonie kam der Verdacht auf, dass die chinesische Verwaltung in Guangdong absichtlich Vagabunden und Diebe nach Hongkong abschob, um zum einen sich der Kriminellen zu entledigen und zum anderen die neue Kolonie zu destabilisieren.

Daneben gab es auch in den Reihen der Europäer viele problematische Charaktere. Unter den Asienreisenden befanden sich Outlaws, Deserteure, Abenteurer und Spekulanten.

Die Schattenseiten waren nicht zu übersehen. Neben der Kriminalität gab es weitere Problemfelder, die gerade die einfachen Menschen trafen. Beispielsweise der Wohnungsmangel, der durch die stark wachsende Bevölkerung auftrat.

Misstrauen und Durchbruch

Die Skepsis war groß. Die Kolonie wurde von vielen mit Misstrauen betrachtet. „The Economist“ schrieb im August 1846:

“Hong Kong is nothing now but a depot for a few opium smugglers, soldiers, officers and men-of-war’s men.”

Robert Montgommery Martin, der Schatzmeister der Kolonie 1844/45, empfahl sogar, dass die Briten sich am besten von der Insel zurückziehen sollten.

Doch die Europäer blieben und letztlich konnte auch eine andere Perspektive eingenommen und ein positives Fazit gezogen werden: In den ersten Jahren seiner Existenz als britische Kolonie schaffte es Hongkong eine boomende Wirtschaft aufzubauen. Das Kerngeschäft war das Opium. Doch daneben entwickelten sich weitere, bis heute wichtige Sektoren, wie das Versicherungsgeschäft und gut vernetzte Banken. Die Finanzgeschäfte mussten zunächst von den Handelshäusern selbst übernommen werden, da keine europäischen Banken in China aktiv waren. Das war zwar zusätzlicher Aufwand und ein Risiko, aber zugleich auch eine Chance, weitere Geschäftsfelder zu erschließen und unternehmerisches Wissen aufzubauen.

Zum Weiterlesen

Carroll, John M. (2007): A Concise History of Hong Kong. *

Grace, Richard J. (2014): Opium and Empire. The Lives and Careers of William Jardine and James Matheson. *

Trocki, Carl (2005): Opium, Empire and the Global Political Economy. *

Jaijian Mao (2018): The Qing Empire and the Opium War: The Collapse of the Heavenly Dynasty. *

Bildnachweis

Alles eigene Aufnahmen oder gemeinfrei.