Serie: Grenzziehung – Der Streit um Preah Vihear

Der Tempel Preah Vihear steht auf einem über 500 Meter hohen Sandsteinplateau am Rand des Dangrek-Gebirges. Mehrere Khmer-Könige hatten ihn zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert erbauen lassen. Nach Süden fällt das Gelände zur kambodschanischen Tiefebene ab; in nördlicher Richtung geht es deutlich flacher in das thailändische Khorat-Plateau über. Jahrzehntelang war deshalb der bequemste Zugang eine Straße von thailändischer Seite, während Kambodscha nur schwierige Pfade bot.

Koloniale Kartographie und rechtliches Schweigen

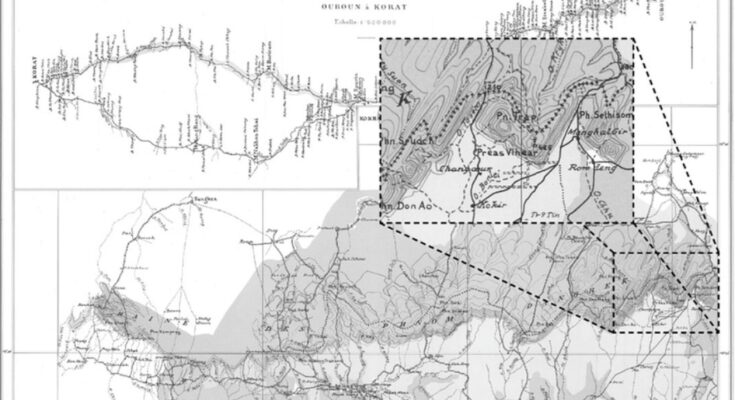

Die Grenzlinie zwischen dem damaligen Siam und dem französischen Protektorat Kambodscha wurde durch die Verträge von 1904 und 1907 entlang der Wasserscheide1 des Gebirges festgelegt. Kartographisch wurde von den Franzosen allerdings eine andere Grenze gezogen. Eine 1908 erstellte Karte, die als Annex I bekannt wurde, verzeichnete Preah Vihear jenseits der Wasserscheide auf kambodschanischem Gebiet. Obwohl dieses Kartenblatt nie offiziell als verbindlich bestätigt wurde, legte es den Grenzverlauf de facto fest. Der Umstand, dass Siam keinen Protest einlegte, wurde später zu einem zentralen Argument im internationalen Verfahren.

Das Urteil von 1962

Da Thailand begann, das Tempelgebiet de facto als eigenes Territorium zu behandeln, rief Kambodscha 1959 den Internationalen Gerichtshof an. In einem knappen Urteil entschied das Gericht 1962 zugunsten Kambodschas: Maßgeblich war nicht der natürliche Grenzverlauf entlang der Wasserscheide, sondern die Annahme, Thailand habe die koloniale Grenzlinie durch sein Verhalten stillschweigend akzeptiert. Drei Richter widersprachen dem Mehrheitsvotum. Die Entscheidung fand internationale Anerkennung, wurde jedoch nie in eine beiderseits akzeptierte Grenzdemarkation überführt. Thailand erkannte das Urteil formal an, ließ jedoch offen, ob es als abschließend betrachtet werde.

UNESCO und neue Konflikte

Als Preah Vihear 2008 in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen wurde, eskalierte der lange ruhende Konflikt. Thailand protestierte gegen die kambodschanische Antragstellung, da die Umgebung des Tempels nicht eindeutig definiert war. Zwischen 2008 und 2011 kam es zu mehreren militärischen Zwischenfällen. Der Streit weitete sich von juristischer Interpretation zur Frage nationaler Würde aus. Der Tempel wurde zum Symbol für nationale Integrität auf beiden Seiten.

Der zweite Gang nach Den Haag

2011 beantragte Kambodscha beim Internationalen Gerichtshof eine erneute Auslegung des Urteils von 1962. In seiner Entscheidung von 2013 stellte das Gericht fest, dass der gesamte Felsvorsprung, auf dem der Tempel steht, zu Kambodscha gehört. Thailand müsse seine Truppen aus diesem Gebiet abziehen, doch über die angrenzenden Flächen äußerte sich das Gericht nicht. Es verwies auf die UNESCO-Welterbekonvention und betonte die Bedeutung des Tempels als Kulturerbe. Allerdings blieb die Frage unberührt, wie Kulturgut in bewaffneten Auseinandersetzungen konkret zu schützen ist. Die dafür vorgesehene Haager Konvention von 1954, die Angriffe auf Kulturstätten untersagt und klare Schutzpflichten festlegt, wurde vom Gericht nicht erwähnt, obwohl der Tempel in den Jahren zuvor mehrfach beschädigt worden war.

Recht, Erinnerung und neue Unsicherheit

Am Tempel von Preah Vihear treffen unterschiedliche rechtliche, historische und politische Ansprüche aufeinander. Internationale Urteile, koloniale Grenzlinien und aktuelle Souveränitätsvorstellungen stehen nebeneinander, ohne eine eindeutige Auslegung vorzugeben. 2025, flammt der Konflikt erneut auf und eine Lösung scheint weiterhin in weiter Ferne.

Zum Weiterlesen

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

- Pawakapan, Puangthong R.: State and Uncivil Society in Thailand at the Temple of Preah Vihear. ISEAS, 2013. (Standardwerk zur Rolle der PAD und des Nationalismus)*

- Andreas Buss: The Preah Vihear Case and Regional Customary Law. Asia Europe Journal, 8, 2010.

- Chechi, Alessandro: “The 2013 Decision of the ICJ on the Temple of Preah Vihear: The Legal History of a Site of Shared Heritage”. In: International Journal of Cultural Property, 2015.

- Chesterman, Simon: “The International Court of Justice in Asia: Interpreting the Temple of Preah Vihear Case”. In: Asian Journal of International Law, 2015.

- Lee, Sang Kook: “Revisiting the territorial dispute over the Preah Vihear temple“

- Cuasay, Peter: “Borders on the Fantastic: Mimesis, Violence, and Landscape at the Temple of Preah Vihear”. In: Modern Asian Studies, 1998.

Bildnachweis

Titel: Creative Commons Licence: https://www.researchgate.net/figure/Annex-I-map-modified-with-an-enlarged-cut-out-of-the-temple-area_fig1_375686726.

Bilder des Tempels: Wikimedia Commons, Tetsuya Kitahata.

Alles weitere public domain.

- Eine Wasserscheide ist die geografische Linie, an der sich das abfließende Regenwasser in unterschiedliche Flusssysteme verteilt. In Grenzverträgen wurde sie häufig als natürliche Grenze verwendet, da sie sich an topographischen Höhenlinien orientiert und damit als objektiv und dauerhaft galt. ↩︎

Ein Kommentar zu “Grenzstreit – Der Fall Preah Vihear im Überblick”