Ein neuer Kult trifft auf alte Ordnung

Als im sechsten Jahrhundert erste buddhistische Objekte und Mönche Japan erreichten, trafen sie auf eine Gesellschaft, in der Herkunft, Ahnenverehrung und rituelle Reinheit das religiöse Leben bestimmten. Zugehörigkeit war nicht eine Frage des Glaubens, sondern der Abstammung. Die Vorstellung einer Lehre, die für alle gelten sollte und nicht an familiäre Linien gebunden war, war ungewohnt. Sie stellte das Bestehende nicht offen in Frage, verschob aber leise den Rahmen.

Die erste überlieferte Einführung geht auf eine Gesandtschaft des koreanischen Königreichs Baekje zurück, das um das Jahr 538 oder 552 – die Quellen sind uneinheitlich – eine Statue des Buddha, Sutren und Geistliche an den Yamato-Hof sandte. Die Initiative war nicht rein religiös motiviert. Baekje suchte ein Bündnis mit Yamato, um sich gegen das rivalisierende Goguryeo zu behaupten, und nutzte den Buddhismus als Medium diplomatischer Annäherung. Auf japanischer Seite stellte sich jedoch rasch die Frage, wie mit diesem neuen Kult umzugehen sei. Er versprach kulturelles Prestige und Verbindung zu den Hochkulturen Asiens, stellte aber auch das bestehende rituelle Gleichgewicht in Frage.

Alte Klans, neue Fragen

Die Entscheidung über die Zulassung des Buddhismus fiel nicht zentral, sondern im Spannungsfeld zwischen einflussreichen Klans. Während der Soga-Klan den neuen Glauben unterstützte und ihn mit Fortschritt und Öffnung verband, lehnten die Mononobe und Nakatomi ihn als gefährliche Störung der traditionellen Ordnung ab. Für sie bedeutete das neue Ritualsystem eine Bedrohung ihrer Stellung als Hüter des einheimischen Kultes.

Die Auseinandersetzung zwischen Soga und Mononobe wurde nicht nur religiös, sondern auch politisch geführt. Der Buddhismus wurde zum Marker eines größeren Konflikts über die künftige Ausrichtung der Zentralmacht. Während die Mononobe auf Ahnenkult, rituelle Reinheit und gewachsene Hierarchien setzten, verbanden die Soga den Buddhismus mit Kulturtransfer, Hofreform und dem Anspruch auf eine neue Legitimation von Herrschaft. Im Jahr 585, während einer schweren Seuche, erklärte Mononobe no Moriya laut Nihon Shoki, die Krankheit sei eine Strafe der einheimischen Götter. Damit wurde der Zorn der Kami religiös gedeutet und gegen den Buddhismus gewendet.

Bilder, Bücher, Bauwerke

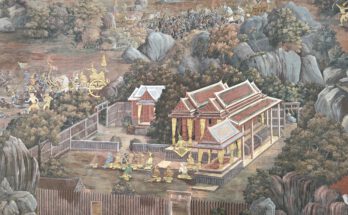

Die frühen Formen des Buddhismus in Japan waren eng mit materiellen Zeichen verknüpft. Die überlieferten Buddha-Statuen, die ersten Sutren und später auch Tempelbauten dienten nicht nur der Andacht, sondern waren politische Symbole. Wer den Bau eines Tempels förderte oder einen Text stiftete, positionierte sich im neuen Ordnungssystem. Dabei wurde der Buddhismus nicht einfach übernommen, sondern in das bestehende Netzwerk genealogischer und ritueller Bindungen integriert. Der Kult wurde eingefügt, nicht ersetzt.

Die ersten Tempel, darunter Asuka-dera und Shitennō-ji, entstanden unter Förderung der Soga. Mit ihnen etablierten sich auch erste Klöster und Übersetzungszentren. Der Buddhismus gewann damit schrittweise institutionelle Gestalt. Gleichzeitig blieb er eng mit der Hofpolitik verbunden und war lange Zeit weniger ein persönlicher Weg als ein Mittel zur Demonstration von Macht, Bildung und kosmischer Ordnung.

Der Kult der Gegenwart und die Ordnung der Zeit

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Ahnenkult und Buddhismus lag im Verständnis von Zeit und Wirkung. Während der einheimische Kult die Vergangenheit bewahrte und ihre Wirkmacht auf die Gegenwart ausdehnte, richtete sich der Buddhismus auf Transzendenz und Erlösung. Damit verband sich eine neue Vorstellung von Kontinuität, in der persönliche Leistung, kultische Praxis und Verdienst einen Platz fanden. Der Einzelne wurde nicht mehr nur als Teil einer Linie gedacht, sondern als Träger eines eigenen Schicksals.

Diese Verschiebung blieb nicht folgenlos. Sie bot neuen Gruppen, insbesondere den Soga, eine zusätzliche Möglichkeit zur Legitimierung. Gleichzeitig ließ sie sich mit dem chinesisch geprägten Staatsdenken verbinden, das sich in derselben Zeit zu entfalten begann. Schrift, Kalender und Lehre bildeten eine neue symbolische Ordnung, in der der Buddhismus einen eigenen Platz einnahm.

Zwischen Fremdem und Eigenem

Die Ankunft des Buddhismus war ein Impuls der Neuordnung. Seine Etablierung war das Ergebnis politischer Auseinandersetzungen und strategischer Entscheidungen: Der neue Kult wurde über Jahrzehnte hinweg abgelehnt, gefördert, angepasst und schließlich verankert. Alte Traditionen mischten sich mit den neuen Ideen. Der Ahnengeist blieb Teil der religiösen Praxis, doch die Lehre des Buddha nahm eine zentrale Stelle ein. Aus diesem Zusammenspiel entwickelte sich eine Ordnung, die Herkunft und Transzendenz miteinander verband und die religiöse Struktur des japanischen Staates langfristig prägte.

Zum Weiterlesen

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

Delmer M. Brown (1993): The Cambridge History of Japan, Volume 1: Ancient Japan.*

Bietet eine fundierte Analyse des Kulturtransfers zwischen China und Japan in der Frühzeit, insbesondere zur Einführung von Schrift, Kalender und politischen Konzepten im Yamato-Zentrum.

Mark J. Hudson: Ruins of Identity. Ethnogenesis in the Japanese Islands.*

Untersucht, wie symbolische Praktiken, darunter chinesische Titel und rituelle Schriftverwendung, zur Ausbildung einer kulturell begründeten Herrschaftsstruktur beitrugen.

Koji Mizoguchi (2018): The Archaeology of Japan. From the Earliest Rice Farming Villages to the Rise of the State.* Legt besonderes Augenmerk auf symbolische Kommunikation in der Frühzeit Japans und diskutiert Schriftgebrauch als Ausdruck genealogischer Ordnung.

Bildnachweis

Titel: Hosso Mandala, Muromachi-Periode, 1400 n. Chr.

Buddha Daibutsu Kamakura: Wikimedia Commons, DBeyer~commonswiki.

Buddha Daibutsu Asuka: This Wikipedia and Wikimedia Commons image is from the user Chris 73 and is freely available at //commons.wikimedia.org/wiki/File:Asuka_dera_daibutsu.jpg under the creative commons cc-by-sa 3.0 license.

Alles weitere public domain.