Noch immer gilt die Gründung der britischen Kolonie New South Wales als klassischer Fall pragmatischer Strafpolitik: eine abgelegene, unbesiedelte Küste am Rand der Welt wird zum Ort der Verbannung für unerwünschte Elemente der Gesellschaft. Doch diese einfache Erklärung hält einer historischen Überprüfung nicht stand. Die Entscheidung, 1788 ausgerechnet an Botany Bay eine Kolonie zu errichten, war das Ergebnis imperialer, wirtschaftlicher und strategischer Überlegungen. Die Entlastung britischer Gefängnisse spielte dabei nur eine untergeordnete Rolle.

Eine Entscheidung aus der Not – aber nicht nur

Im Jahr 1783 hatte Großbritannien die Kontrolle über die nordamerikanischen Kolonien verloren. Mit dem Ende des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs entfiel auch das wichtigste Zielgebiet für die Deportation von Sträflingen. In London wuchs der Druck: Die Gefängnisse waren überfüllt, das System der in der Themse vertäuten Gefängnisschiffe (hulks) war gesundheitlich wie moralisch problematisch, und die sozialen Spannungen in den Städten nahmen zu. Der Ruf nach einer neuen Strafkolonie wurde lauter. Doch wohin?

Die Debatte über das „Wohin“ war keineswegs auf Australien fokussiert. Zunächst wurde geprüft, ob sich ein geeigneter Ort in Westafrika finden ließe, wie das „Voltas Bay“, im heutigen Namibia. Auch Kanada, Neufundland und sogar Gibraltar standen zur Diskussion. Erst als all diese Optionen als zu unfruchtbar, zu teuer oder zu unsicher eingeschätzt wurden, kam ein abgelegenes Ziel ins Spiel, das bis dahin kaum mehr war als ein Ort auf den Karten James Cooks: Botany Bay.

Matra, Young und die imperiale Vision

Eine Schlüsselrolle spielten zwei Männer, die kaum je in australischen Schulbüchern genannt werden: James Matra und Sir George Young. Beide legten 1783 bzw. 1785 umfassende Pläne vor, die weit über das bloße Abkippen von Strafgefangenen hinausgingen. Sie sahen in Australien eine Chance, die Verluste Amerikas zumindest teilweise zu kompensieren: wirtschaftlich, strategisch und geopolitisch.

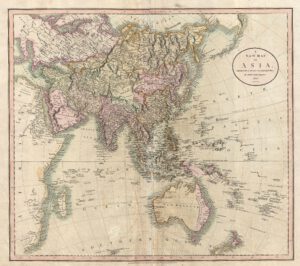

Matra betonte, dass man mit einer Kolonie in New South Wales nicht nur die Loyalisten aus Nordamerika umsiedeln könne, sondern auch neue Handelsrouten erschließen und eigene Rohstoffe fördern würde. Insbesondere verwies er auf Flachs, die Norfolk Island Pines als Mastbäume, und die strategische Lage auf dem Weg nach China.

Sir George Young argumentierte in eine ähnliche Richtung. Er hob hervor, dass man von der Ostküste Australiens aus sowohl den niederländischen als auch den spanischen Pazifikraum hätte bedrohen können. Mit Blick auf einen möglichen Krieg gegen diese Kolonialmächte war eine gut gelegene, befestigte Kolonie in „der Nähe der Gewürzinseln“ mehr als nur ein Abladeplatz; sie war ein militärischer Hebel im pazifischen Raum.

Die Stimme des Botanikers: Joseph Banks

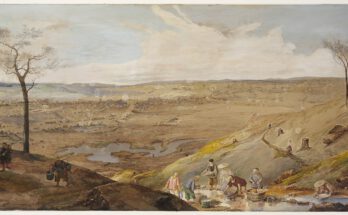

Auch Joseph Banks, der als Naturforscher auf Cooks erster Pazifikreise anwesend war, sprach sich mit Nachdruck für Botany Bay aus. Er hatte die Gegend 1770 selbst gesehen; zwar nur flüchtig, aber mit dem enthusiastischen Blick eines Mannes, der an Flora, Boden und Ressourcen interessiert war. Banks Empfehlungen trugen politisches Gewicht, vor allem, weil er eine konkrete Alternative anbieten konnte, wo andere nur vage Konzepte hatten.

Botany Bay als Teil eines Handelsimperiums

Ein zentraler Punkt, der in der britischen Verwaltung zunehmend Gewicht erhielt, war die Sicherheit der Handelswege nach China. Der Teehandel war für die East India Company lebenswichtig und die klassische Route durch die Sunda-Straße konnte im Fall eines europäischen Krieges leicht blockiert werden. Eine Route über den Südpazifik, vorbei an einer britischen Kolonie an der australischen Ostküste, erschien nicht nur sicherer, sondern auch kontrollierbarer. Botany Bay war kein Ziel, das sich durch eigene Ressourcen aufdrängte, sondern eines, das strategisch gelegen war, um andere Interessen abzusichern.

Und was ist mit den Sträflingen?

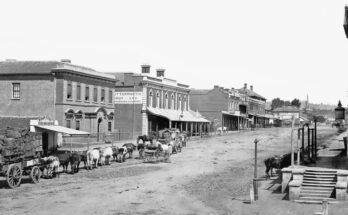

Natürlich war die Entsorgung von Gefangenen ein reales Anliegen. Aber die Art, wie die Kolonie organisiert wurde – mit Marines, Verwaltung, langfristiger Siedlungsstruktur – zeigt, dass man von Anfang an weit über einen bloßen Strafort hinaus dachte. Die Kolonie war nicht als Zwischenlösung gedacht, sondern als Keimzelle eines dauerhaften britischen Stützpunkts im Pazifik.

Selbst der angebliche Hauptgrund, die Überfüllung der Gefängnisse, muss relativiert werden. Historiker wie Alan Frost und Ged Martin haben herausgearbeitet, dass die Zahl der tatsächlich deportierten Sträflinge in keinem Verhältnis zu den enormen Investitionen in die Flotte, Versorgung und Verwaltung steht. Es wäre ökonomisch effizienter gewesen, kleine Arbeitslager in Afrika oder der Karibik einzurichten, wenn es allein um Strafen gegangen wäre.

Der Mythos vom Straflager

Warum hält sich das Narrativ von der Strafkolonie so hartnäckig? Zum einen, weil es einfach ist: Es bietet eine moralische, fast biblische Erzählung vom Sünder, der in die Wüste geschickt wird. Zum anderen, weil es die gewaltsame Inbesitznahme des Landes durch europäische Mächte zu entpolitisieren hilft. Die Deportation von Kriminellen klingt pragmatisch, die gezielte Errichtung einer Kolonie aus machtpolitischen Gründen klingt aggressiv. Letzteres wird in der öffentlichen Erinnerung oft verdrängt.

Australien war nie nur ein Gefängnis

Die Gründung von New South Wales war Teil eines vielschichtigen imperialen Plans. Die First Fleet brachte zwar Sträflinge, aber auch Beamte, Marinesoldaten, Vermessungsausrüstung und vieles mehr. Australien sollte nicht einfach ein Gefängnis sein, sondern ein Außenposten des Empire, ein Knotenpunkt im globalen Netzwerk britischer Interessen. Der Mythos Botany Bay ist deshalb nicht falsch, aber er ist bestenfalls die halbe Wahrheit.

Zum Weiterlesen

- Alan Frost: Botany Bay Mirages: Illusions of Australia’s Convict Beginnings. Melbourne University Press, 1994.

→ Standardwerk zur Revision des Strafkolonie-Narrativs. - Geoffrey Blainey: The Tyranny of Distance: How Distance Shaped Australia’s History. Sun Books, 1966.

→ Klassiker der australischen Geschichtsschreibung, u. a. zur Lagewahl von Botany Bay. - Ged Martin (Hrsg.): The Founding of Australia: The Argument About Australia’s Origins. Hale & Iremonger, Sydney 1978.

→ Überblick über die Debatte um die Gründung von New South Wales. - Robert Hughes: The Fatal Shore. London: Collins Harvill, 1988.

→ Ein gut lesbares, aber heute teilweise überholtes Werk mit starker Erzählkraft.

Bildnachweis

Botany Bay aus der Luft: Wikimedia Commons, Tim Starling.

Alle anderen entweder Public Domain oder eigene Bilder.