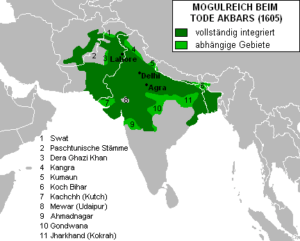

Im 16. Jahrhundert erreichte das Mogulreich unter Jalal-ud-din Muhammad Akbar eine neue politische Qualität. In einer Zeit, in der Europa tief gespalten war und Herrschaft häufig nur schwach institutionalisiert funktionierte, baute Akbar im Norden des indischen Subkontinents ein Imperium auf, das seinesgleichen suchte. Mit einer Bevölkerung von geschätzt hundert Millionen Menschen übertraf das Mogulreich das England Elisabeths I. (1533-1603) um das Zwanzigfache.

Bedeutende Herrscher des Mogulreichs

| Name | Regierungszeit | Bedeutung |

|---|---|---|

| Babur | 1526–1530 | Begründer des Reichs, Sieg bei Panipat, timuridischer Hintergrund |

| Humayun | 1530–1540 / 1555–56 | Verlor das Reich vorübergehend, Rückkehr kurz vor dem Tod |

| Akbar | 1556–1605 | Reichseiniger, Verwaltung, religiöse Toleranz, Fatehpur Sikri |

| Jahangir | 1605–1627 | Festigung der Strukturen, Förderung von Kunst und Kultur |

| Shah Jahan | 1628–1658 | Erbauer des Taj Mahal, Höhe höfischer Kultur |

| Aurangzeb | 1658–1707 | Größte Ausdehnung, religiöser Konservatismus, Beginn des Zerfalls |

Weitere Herrscher regierten nach Aurangzeb, meist unter stark eingeschränkter Macht.

Von der Thronfolge zur Machtsicherung

Akbar übernahm 1556 als Jugendlicher die Nachfolge seines Vaters Humayun. Die politische Lage war zu diesem Zeitpunkt instabil, ein gegnerischer General stand kurz vor der Eroberung Delhis. Doch Akbars Regenten gewannen die entscheidende Schlacht bei Panipat. In den folgenden Jahrzehnten dehnte Akbar seine Kontrolle systematisch aus – über den Punjab, Gwalior, Ajmer und später auch Gujarat, Bengalen und große Teile des Dekkan.

Die frühen Jahre seiner Herrschaft standen unter der Vormundschaft Bayram Khans. Doch mit sechzehn setzte sich Akbar gegen seinen einflussreichen Mentor durch, zwang ihn zur Pilgerreise nach Mekka und festigte so die eigene Position. Als Bayram Khan unterwegs ermordet wurde, übernahm Akbar endgültig die alleinige Kontrolle.

Auch innerfamiliäre Rivalen schaltete er konsequent aus. Als sich sein Pflegebruder Adham Khan gegen ihn stellte, ließ Akbar ihn vom Balkon seiner Residenz werfen, zweimal. Der erste Sturz hatte nicht zum Tod geführt. Dieser Akt demonstrierte unmissverständlich, dass er keine Nebenmacht neben sich duldete.

Verwaltung statt Willkür

Akbars Herrschaft zeichnete sich nicht nur durch militärischen Erfolg aus. Er strukturierte das Reich neu und schuf mit dem sogenannten Mansabdar-System eine auf Leistung und Loyalität ausgerichtete Verwaltungselite. Die Mansabdare, militärisch-administrative Amtsträger mit festem Rang, wurden regelmäßig versetzt. Ihre Ämter waren nicht erblich. So verhinderte Akbar die Bildung regionaler Machtbasen, wie sie im spätmittelalterlichen Europa zum Problem geworden waren.

Die Finanzierung dieses Systems basierte auf konsequenter Steuererhebung. Akbars Beamte ließen das Land systematisch vermessen. Die Steuerpflicht richtete sich nach einem zehnjährigen Ertragsdurchschnitt und den lokalen Marktpreisen. Ein Teil der Abgaben wurde in Geld eingefordert, was auch die Bauern zwang, sich vom reinen Eigenbedarf zu lösen.

Zentralismus mit Flexibilität

Doch die Verwaltung beruhte nicht nur auf Systematik, sondern auch auf der persönlichen Machtstellung des Herrschers. Im Zentrum der Macht stand Akbar selbst. Er schaffte den Posten eines allmächtigen Premierministers ab und setzte stattdessen auf eine klare Ressortaufteilung mit vier gleichrangigen Ministern. Dieses System wurde auch auf Provinzebene übernommen, wobei die Gouverneure direkt dem Mogul unterstanden. Die Hauptstadt wechselte mehrfach – von Agra über Fatehpur Sikri nach Lahore und zurück – doch das Entscheidende war die Mobilität des Hofs: Akbar verbrachte über ein Drittel seiner Herrschaftszeit in einer Zeltstadt, die mit ihm durch das Reich zog. Der Machtkern blieb stets bei seiner Person.

Toleranz als Herrschaftsprinzip

Trotz dieser zentralisierten Macht verfolgte Akbar kein dogmatisches Regierungsideal. Ein wesentliches Element seiner Herrschaft war die religiöse Offenheit. Akbar strebte keine Islamisierung seines multiethnischen Reiches an. Vielmehr erlaubte er religiöse Vielfalt, ließ sich von verschiedenen theologischen Schulen beraten und initiierte interreligiöse Gespräche. Sein synkretisches Denken zeigte sich etwa im Din-i Ilahi, einem von ihm gegründeten philosophischen Orden, der Elemente verschiedener Glaubensrichtungen aufnahm, ohne Anspruch auf Massenverbreitung zu erheben. Diese Haltung stieß bei orthodoxen Muslimen auf Widerstand, unterstrich aber Akbars Bereitschaft zum religiösen Experiment. Die pragmatische Offenheit gegenüber lokalen Traditionen trug entscheidend zur inneren Stabilität seines Reiches bei.

Bilanz einer Herrschaft

Akbar der Große war kein bloßer Eroberer. Seine Stärke lag in der Fähigkeit, Macht zu organisieren. Er schuf ein System, das nicht auf Personalunion und dynastischem Zufall, sondern auf Planung und Integration beruhte. Damit durchbrach er das Muster der kurzlebigen Reiche seiner Vorfahren. Die von ihm eingeführten Verwaltungsstrukturen blieben noch über Generationen hinweg bestehen.

Zum Weiterlesen

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

Muzaffar Alam / Sanjay Subrahmanyam (2000): The Mughal State, 1526–1750.*

John F. Richards (2010): The Mughal Empire.*

Bildnachweis

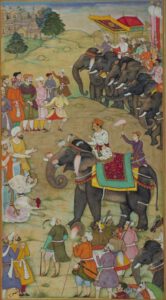

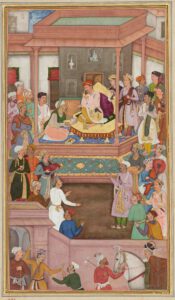

Titel: Akbar trifft Guru Amar Das im Jahr 1567 oder 1569.

Karte: Wikimedia Commons, Jungpionier.

Alle anderen Bilder Public Domain oder eigene Aufnahmen.

2 Kommentare zu “Ein Imperium mit System – Akbar als Reichsarchitekt”