Einleitung: Klage gegen die Leere

Wenn indigene Gruppen, beispielsweise in Australien, heute vor Gericht gegen Landentzug klagen, stoßen sie auf eine jahrhundertealte juristische Fiktion: Ihr Land habe zum Zeitpunkt der europäischen Aneignung rechtlich niemandem gehört. Diese Vorstellung, die unter dem Begriff terra nullius bekannt wurde, behauptet, ein Gebiet sei „Niemandsland“ gewesen, weil es nicht nach europäischen Vorstellungen bewirtschaftet oder politisch organisiert war.

Was terra nullius eigentlich bedeutet

Der Ausdruck stammt aus dem römischen Recht. Dort bezeichnete res nullius eine Sache, die niemandem gehört und durch Besitznahme erworben werden kann. Diese Logik wurde im europäischen Völkerrecht des 17. und 18. Jahrhunderts auf Land ausgedehnt. Wenn ein Gebiet als unbewohnt oder herrschaftsfrei galt, konnte es von einer europäischen Macht durch symbolische Handlung in Besitz genommen werden.

Tatsächlich war damit selten physisch unbewohntes Territorium gemeint. Vielmehr wurde die Abwesenheit europäischer Souveränitätsformen wie Staatlichkeit, schriftlichen Verträgen oder sesshafter Landwirtschaft zum Kriterium gemacht. Indigene Bevölkerungen zählten nicht als Staaten im juristischen Sinne.

Frühneuzeitliche Debatten über Recht und Besitz

Bereits im 16. Jahrhundert wurde über die Frage gestritten, ob die europäische Expansion mit den Maßstäben des Naturrechts vereinbar sei. Besonders innerhalb der spanischen Krone entwickelte sich eine intensive Debatte, ausgelöst durch die gewaltsame Eroberung Amerikas.

Der Dominikaner Bartolomé de Las Casas kritisierte die Enteignung und Versklavung der indigenen Bevölkerung scharf. Er argumentierte, dass die Völker Amerikas eigene gesellschaftliche Strukturen, Herrschaftsformen und Religionen besäßen und daher Anspruch auf Anerkennung und Selbstbestimmung hätten. Las Casas verteidigte das natürliche Eigentumsrecht der Indigenen und stellte sich gegen jede Form gewaltsamer Besitznahme.

Francisco de Vitoria, ebenfalls Dominikaner, versuchte eine theoretische Vermittlung. In seinen berühmten Vorlesungen De Indis und De iure belli entwickelte er eine Lehre des Völkerrechts, die indigene Gesellschaften prinzipiell als souverän anerkannte. Zugleich rechtfertigte er unter bestimmten Bedingungen europäische Interventionen, etwa wenn angeblich grundlegende Rechte verletzt oder Gastfreundschaft verweigert würden. Damit schuf Vitoria eine ambivalente Grundlage. Einerseits erkannte er das Recht der Anderen an, und andererseits hielt er eine Einmischung im Namen höherer Prinzipien für legitim.

Diese frühen Debatten zeigen, dass die Vorstellung von herrenlosem Land kritisiert wurde, ohne aber in der Praxis an Geltung zu verlieren. In der kolonialen Umsetzung wurde Vitorias Position häufig so ausgelegt, dass sie europäische Dominanz rechtlich absicherte. Sie begründete eine völkerrechtliche Perspektive, in der fremdes Land juristisch definiert, bewertet und klassifiziert wurde. Genau diese abstrakte Ordnungsstruktur wurde später in legalistischen Begriffen wie terra nullius operationalisiert.

Besitz durch Arbeit: Locke und seine Wirkung

Im 17. Jahrhundert formulierte der englische Philosoph John Locke in seinem Second Treatise of Government eine Eigentumstheorie, die maßgeblich für die spätere koloniale Argumentation wurde. Nach Locke entsteht Eigentum dadurch, dass ein Mensch seine Arbeit mit einem zuvor ungenutzten Gut verbindet. Diese Vorstellung galt auch für Land. Wer ein Stück Boden bearbeitet, etwa durch Ackerbau, macht es zu seinem Eigentum.

Locke ging dabei von einem Naturzustand aus, in dem Land allen gemeinsam gehört. Erst durch Arbeit wird es individualisiert. Für Locke bedeutete dies auch, dass nicht arbeitende Nutzungsformen keinen legitimen Anspruch begründen. Jagd, Sammeln oder saisonale Wanderung wurden als unzureichende Aneignung betrachtet. In seinem Denken verband sich die Idee von Eigentum mit einem zivilisatorischen Fortschrittsbegriff. Wer das Land nicht im Sinne europäischer Produktivität nutzte, galt als rückständig oder nutzlos.

Diese Theorie war nicht ausdrücklich für Kolonien gedacht. In der kolonialen Praxis wurde sie jedoch zur Legitimationsgrundlage. Besonders im angelsächsischen Raum diente sie dazu, Besitznahme mit Ordnung, Arbeit und Moral gleichzusetzen. In der australischen Anwendung bedeutete dies, dass die Landrechte der Aborigines nicht anerkannt wurden, weil ihre Lebensweise nicht der europäischen Vorstellung von Arbeit entsprach.

Lockes Eigentumstheorie wirkte über Jahrhunderte nach. Sie bot ein scheinbar rationales und moralisch begründbares Modell. Die Vorstellung, dass Recht aus einer universalisierbaren Ordnung entsteht, in der konkrete soziale Praktiken nur dann als gültig gelten, wenn sie einem bestimmten Arbeitsbegriff folgen, gehört zur Grundlage legalistischer Argumentation im modernen Kolonialrecht.

Die Anwendung in Australien

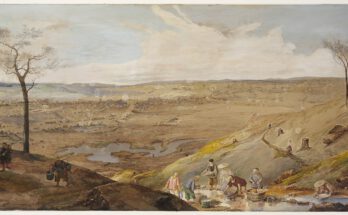

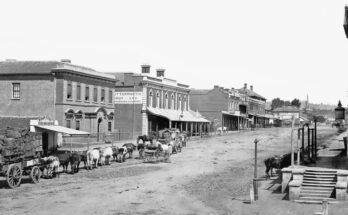

Als 1788 die First Fleet in Australien landete, wurde das Gebiet offiziell als terra nullius deklariert. Die britische Krone beanspruchte das Land, ohne Verträge mit den Aborigines zu schließen oder deren bestehende Ordnung anzuerkennen. Dabei war das Land bewohnt, religiös gegliedert und wirtschaftlich genutzt. Die rechtliche Fiktion erlaubte es jedoch, alle Formen indigener Landnutzung als irrelevant zu deklarieren.

Im Unterschied zu anderen Kolonialreichen verzichtete die britische Verwaltung in Australien weitgehend auf symbolische Akte wie Vertragsschlüsse. Die Leerstelle im Recht wurde durch administrative Praxis ersetzt. Gewalt wurde dadurch nicht abgeschafft, sondern durch eine vermeintlich legale Struktur abgesichert.

Das späte Urteil

Erst 1992 erkannte der High Court of Australia im sogenannten Mabo-Urteil an, dass die Vorstellung eines herrenlosen Landes unhaltbar sei. Der Fall geht auf Eddie Mabo zurück, der bereits 1982 gemeinsam mit anderen Aktivisten die traditionellen Rechte der Murray-Inseln eingeklagt und ein rassistisches Gegengesetz Queenslands zu Fall gebracht hatte. Damit wurde das Konzept des native title eingeführt, also eine juristische Kategorie für fortbestehende indigene Landrechte.

Zum Weiterlesen

Hubertus Busche (2009): Philosophische Perspektiven der Globalisierung.*

Bildnachweis

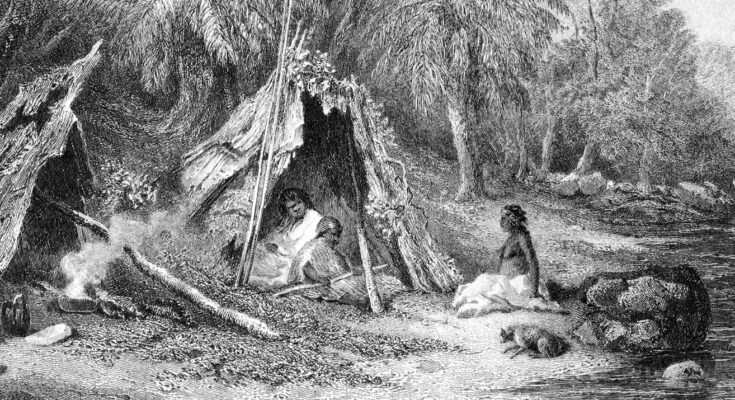

Titel: Indigenes Leben in einem kälteren Teil Australiens. Gravur, 1876.

Tänzer: Wikimedia Commons, John Robert McPherson.

Alles weitere public domain.