Gründung und erste Fahrten (1600–1610)

Am Abend des 31. Dezember 1600 unterzeichnete Elisabeth I. ein Dokument, das den Anfang einer langen Geschichte markierte: eine königliche Charta für „The Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies“. Hinter diesem sperrigen Namen verbarg sich eine Gruppe von rund zweihundert Kaufleuten, die es gewagt hatten, sich in ein bisher von Portugiesen und Spaniern dominiertes Feld vorzuwagen: den Handel mit den Reichtümern Asiens.

Erste Schritte in ein umkämpftes Meer

Die Ausgangslage war schwierig. Seit dem späten 15. Jahrhundert hatten die Portugiesen mit Goa, Malakka und Macau ein dichtes Netz an Stützpunkten errichtet. Spanier segelten von Manila nach Acapulco, um das Silber Amerikas gegen asiatische Waren zu tauschen. Hinzu kam, dass die Niederländer mit ihrer 1602 gegründeten Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) die englischen Händler bald überflügeln sollten.

Die Londoner Kaufleute mussten also improvisieren. Da ihre Mittel begrenzt waren, setzten sie auf den Zusammenschluss vieler einzelner Investoren, die für einzelne Fahrten Kapital bereitstellten. Die ersten Expeditionen starteten 1601 unter James Lancaster. Sie führten über das Kap der Guten Hoffnung nach Sumatra und Java. Ziel war vor allem der begehrte Pfeffer, der in Europa zu hohen Preisen gehandelt wurde.

Begegnungen in Asien

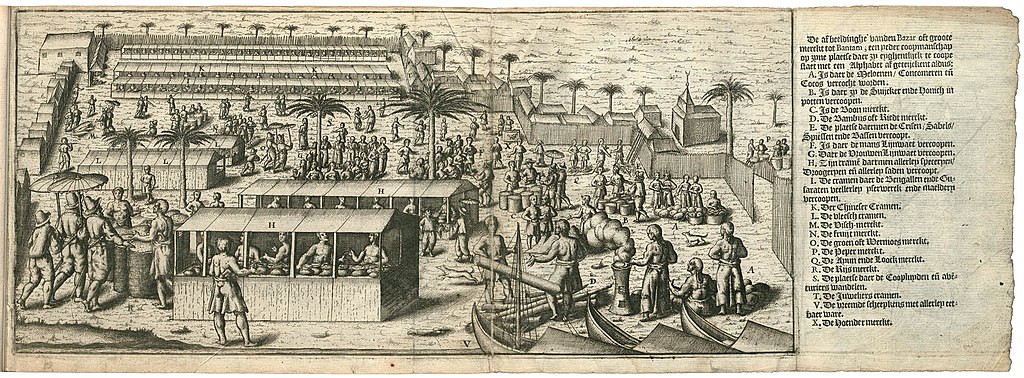

Die englischen Schiffe stießen in Südostasien auf ein Geflecht lokaler Herrscher und Händler, die es gewohnt waren, mit Portugiesen und bald auch mit Niederländern zu verhandeln. In Aceh auf Sumatra und in Bantam auf Java gelang es den Engländern, erste Handelsbeziehungen aufzubauen. Sie boten vor allem englisches Tuch und Silber an, das in Indien und Südostasien gefragt war.

Diese frühen Unternehmungen blieben riskant. Krankheiten dezimierten die Besatzungen, Stürme bedrohten die Schiffe, und die Gewinne waren unsicher. Manche Fahrten brachten reiche Erträge, andere endeten im Verlust. Dennoch gelang es, erste Pfefferladungen nach London zu bringen. Damit war der Beweis erbracht, dass englischer Handel in Asien möglich war.

Eine fragile Organisation

Die Struktur der neuen Gesellschaft war alles andere als stabil. Die Investoren zeichneten Anteile jeweils nur für bestimmte Reisen. Das führte zu Konkurrenz zwischen den Expeditionen und zu Streit über die Verteilung der Gewinne. Von einer durchgehenden Organisation, wie sie die Niederländer mit ihrer VOC schufen, konnte noch keine Rede sein.

Trotzdem legte die Company in diesen ersten Jahren die Grundlagen für spätere Erfolge. Sie lernte, mit lokalen Herrschern zu verhandeln, Netzwerke aufzubauen und zugleich den Rückhalt der Krone in London zu sichern. Der Monarchin versprach das Unternehmen neue Einnahmen, denn von jeder Ladung erhielt die Krone Zölle und Abgaben.

Zum Weiterlesen

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

- K. N. Chaudhuri (2000): The English East India Company: The Study of an Early Joint-Stock Company 1600–1640 *

- John Keay (1993): The Honourable Company: A History of the English East India Company.*

Bildnachweis

Titel: Claes Claesz. Wou, English Ships in a Rough Sea, zwischen 1606 und 1610.

Alle Bilder gemeinfrei.