„A complete mental madness appears to have seized almost every member of the community.“

So beschrieb der Bathurst Free Press im Mai 1851 den Moment, in dem das koloniale Australien erstmals dem Goldfieber erlag. Innerhalb weniger Wochen verließen Geschäftsleute, Bauern und Handwerker ihre gewohnte Arbeit. Die Hügel bei Bathurst lockten mit der Aussicht auf schnellen Reichtum. Dies war eine Hoffnung, die das gesellschaftliche Gefüge der Region erschüttern sollte.

Australien vor dem Umbruch

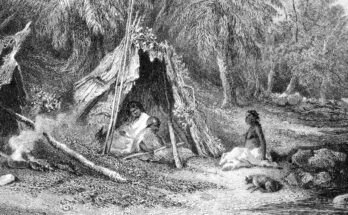

Bereits seit den 1820er Jahren hatten Prospektoren, also Spezialisten der Rohstoffsuche, in abgelegenen Gebieten kleinere Goldvorkommen entdeckt. Diese Funde blieben jedoch folgenlos. Die koloniale Verwaltung zeigte sich zurückhaltend: Man fürchtete soziale Unruhen, besonders unter den Sträflingen, die noch immer einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung stellten. Erschwerend kam hinzu, dass jegliches Gold per Gesetz der Krone gehörte. Private Goldsucher hatten wenig Anreiz zur nach neuen Lagerstätten zu suchen.

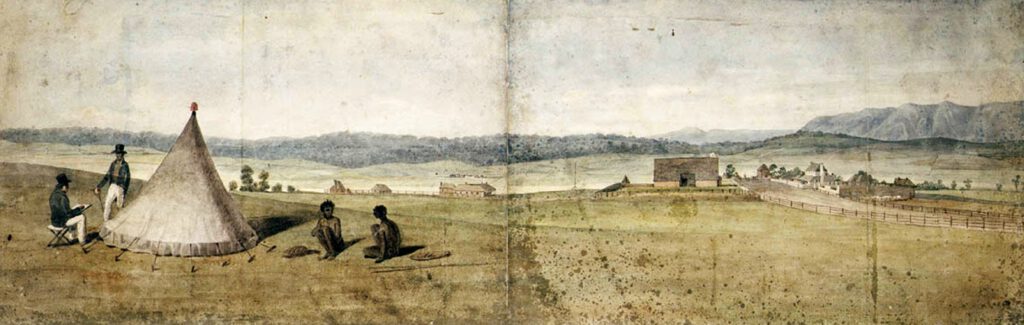

Den entscheidenden Impuls brachte eine Erfahrung aus Übersee: Edward Hargraves, ein australischer Farmer, hatte 1849 am kalifornischen Goldfieber teilgenommen. Ohne wirtschaftlichen Erfolg heimgekehrt, verfolgte er dennoch eine ambitionierte Idee: Er wollte in New South Wales gezielt eine Goldbewegung entfachen, mit staatlicher Anerkennung und finanzieller Belohnung für seine Entdeckung.

Ophir – Der inszenierte Fund

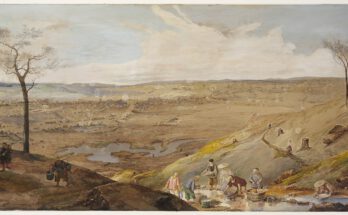

Im Februar 1851 begann Hargraves systematisch mit der Goldsuche. Zwei Begleiter unterstützten ihn dabei. Nach wenigen Tagen wurden sie fündig. Hargraves ritt nach Sydney zurück und präsentierte seine Funde der Kolonialregierung. Diese winkte zunächst ab. Doch Hargraves gab nicht auf: Er benannte das Gebiet nach der biblischen Goldstadt „Ophir“, hielt öffentliche Vorträge und suchte bewusst die Aufmerksamkeit der Medien. Die Bathurst Free Press griff das Thema auf und der gewünschte Effekt trat ein.

Hunderte, dann Tausende von Männern strömten in die Region. Die Regierung hatte die Kontrolle verloren, reagierte aber rasch: Hargraves erhielt nachträglich eine beträchtliche Prämie. Wichtiger noch: ein grundlegender Politikwechsel setzte ein. Der Goldbergbau wurde legalisiert, aber unter staatliche Aufsicht gestellt.

Lizenzen, Ordnung, Bewegung

Die Behörden führten eine monatliche Lizenzgebühr von dreißig Schillingen ein. Jeder Goldsucher musste zahlen, unabhängig davon, ob er tatsächlich fündig wurde. Diese Maßnahme diente mehreren Zwecken: Sie sollte Einnahmen für die rudimentäre Verwaltung der Goldfelder generieren und gleichzeitig den Zustrom begrenzen.

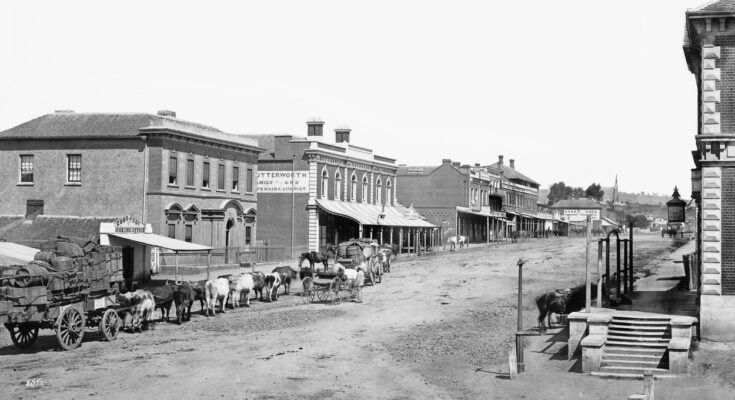

Paradoxerweise wirkte die Lizenzpflicht jedoch als zusätzlicher Anreiz: Wer zahlt, will auch graben. Die Goldsuche breitete sich rasch auf andere Regionen aus, insbesondere auf Victoria. Dort stieg die Zahl der Goldsucher von zwanzigtausend im Jahr 1851 auf über hundertfünfzigtausend bis 1858. Auch international wuchs das Interesse: Aus Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Kontinentaleuropa und Südchina kamen Männer in die australischen Kolonien.

Eine Gesellschaft in Bewegung

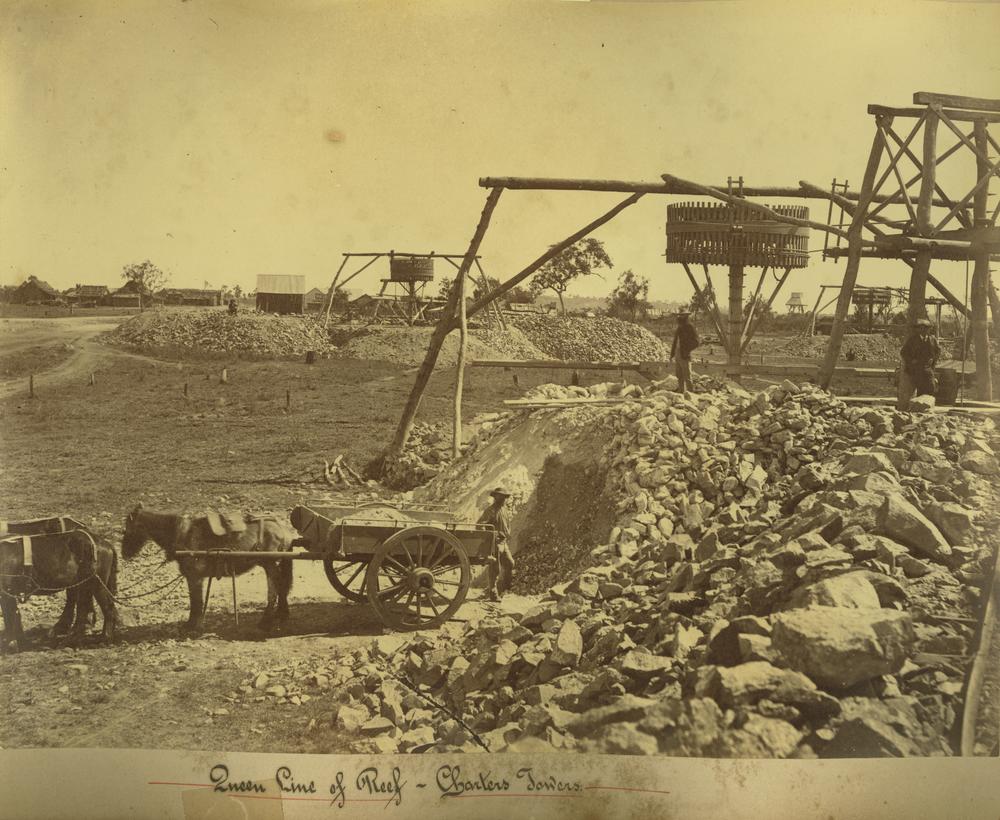

Das Goldfieber ließ nicht nur die Bevölkerungszahlen explodieren – es transformierte die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen. Lohnarbeiter kündigten ihre Anstellungen, kleine Siedlungen wuchsen über Nacht zu improvisierten Städten heran. Warenverkehr, Preissystem und Wohnraum gerieten völlig aus dem Gleichgewicht. Die Vorstellung, mit körperlicher Arbeit und etwas Glück zu Wohlstand zu gelangen, lockte Beamte, Händler und Handwerker gleichermaßen an die Gruben.

Auf den Goldfeldern entstanden neue soziale Dynamiken. Bildung, Herkunft oder bisheriges Vermögen verloren an Bedeutung. Entscheidend wurden physische Ausdauer, praktisches Geschick und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Der Goldbergbau erzeugte ungewohnte Formen von Gleichheit und zugleich aber auch neue Konfliktlinien, die das koloniale Australien nachhaltig prägen sollten.

Zum Weiterlesen

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

– David Goodman: Goldseeking. Victoria and California in the 1850s* (Vergleichende Perspektive auf das Goldfieber und Mobilität)

Bildnachweis

Alles gemeinfrei.