Der frühe Weise

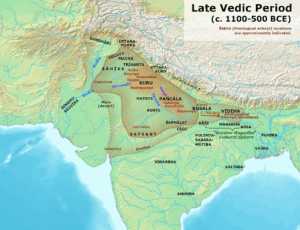

Im Reich der Kuru-Pañcāla, irgendwo im 7. Jahrhundert vor unserer Zeit, wuchs ein Brahmane namens Āruṇi auf. Er stammte aus der Gautama-Linie und war Schüler seines eigenen Vaters Aruṇa sowie eines gewissen Patañcala Kāpya. Was aus einem gewöhnlichen Schüler den Weisen Uddālaka machte, erzählt eine Geschichte aus dem Mahābhārata.

Der junge Āruṇi studierte bei einem Lehrer namens Āyodha-Dhaumya, gemeinsam mit zwei anderen Schülern. Eines Tages befahl Dhaumya dem Āruṇi, einen Damm in einem Bewässerungskanal zu reparieren. Der Schüler ging und kehrte nicht zurück. Stunden vergingen, dann ein ganzer Tag. Schließlich machte sich der Lehrer auf die Suche und fand Āruṇi im Kanal liegen: Er hatte sich selbst als menschlicher Damm hingelegt, um das Wasser zu stauen, weil er den Auftrag nicht anders lösen konnte.

Diese Geschichte, ob wahr oder Legende, prägte sein Bild: ein Denker, der Probleme bis zum Ende durchdenkt und sich rückhaltlos für ihre Lösung einsetzt.

Von der Vielheit zur Einheit

Die Welt, so Uddālaka, ist keine bloße Ansammlung von Dingen, sondern eine verwandelte Einheit. Was wir sehen – Pflanzen, Tiere, Menschen – geht zurück auf ein einziges Sein. Dieses Sein ist nicht sichtbar, nicht greifbar, aber es liegt allem zugrunde.

„Aus dem Sein ist dies alles entstanden. Im Sein lebt es. Zum Sein kehrt es zurück.“

(Chāndogya-Upanishad 6.2.1)

Uddālaka sucht nach dem Unveränderlichen hinter den Erscheinungen. Der Vergleich mit Ton, Gold oder Eisen soll zeigen: So wie aus Ton verschiedene Gefäße entstehen, bleibt das Material dasselbe. Die Vielfalt ist Form, die Einheit ist Substanz.

Diese Substanz nennt er sat, das wirklich Seiende. Sie ist nicht Schöpfergott, nicht Materie, sondern Grundlage aller Erfahrung.

Die Lehre vom Selbst

Was in der Welt das Seiende ist, das ist im Menschen das Selbst (Ātman). Uddālaka verbindet beide Ebenen mit dem berühmten Satz:

„tat tvam asi“ – „Das bist du.“

(Chāndogya-Upanishad 6.8.7)

Dieser Satz ist kein Appell, sondern eine Feststellung. Das, was das Weltall trägt, trägt auch das Ich. Der Mensch ist nicht Teil der Welt – er ist in seinem Wesen identisch mit ihrem Grund.

Diese Lehre bricht mit der Vorstellung, dass das Göttliche fern sei. Die Suche nach Wahrheit führt nicht in die Ferne, sondern nach innen. Wissen heißt nicht sammeln, sondern erkennen, was bereits da ist.

Pädagogik der Verunsicherung

Uddālaka lebte in einer Zeit des Umbruchs. Die alte Welt der Opferrituale begann zu bröckeln, neue Fragen drängten sich auf. Seine Antwort war radikal einfach: Nicht draußen liegt das Göttliche, sondern im Selbst. Nicht in komplizierten Zeremonien zeigt sich Wahrheit, sondern im aufmerksamen Schauen.

Die Lehre Uddālakas erfolgt oft durch Rückfragen und provozierende Beispiele. Er fordert seinen Sohn auf, zu beobachten, zu trennen, zu denken – aber auch, sich zu wundern. Die Erkenntnis des Selbst ist nicht das Ergebnis einer Formel, sondern das Ende eines Suchprozesses.

Ein berühmtes Beispiel ist das Salz im Wasser. Man sieht es nicht, aber man schmeckt es. So sei auch das Sein in allen Dingen verborgen – unsichtbar, aber gegenwärtig.

Diese Form der Lehre war neu. Sie löste sich vom Ritual, vom Opfer, von der Spezialisierung der Priesterkaste. Stattdessen trat eine innere Einsicht in den Mittelpunkt.

Wirkung und Nachfolge

Die Ideen Uddālakas wurden später im Vedanta ausgearbeitet, insbesondere von Śaṅkara, der im 8. Jahrhundert das tat tvam asi zum Zentrum seiner Nicht-Dualitätslehre machte. Auch andere Schulen bezogen sich auf ihn – etwa in der Frage, ob das Selbst bewusst ist, ob es einen Urgrund gibt oder ob das Ich durch Denken bestimmt ist.

Sein Menschenbild – der Mensch als Teil einer sinnvollen, wenn auch verborgenen Ordnung – beeinflusste Generationen von Philosophen, Yogis, Dichtern und Reformern.

Bis heute ist tat tvam asi eine Formel spiritueller Erinnerung: Der Mensch ist nicht isoliert, sondern eingebettet in etwas, das er ist, ohne es zu besitzen.

Mehr erfahren

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

B. M. Barua (2008): History of Pre Buddhistic Indian Philosophy*

Bildnachweis

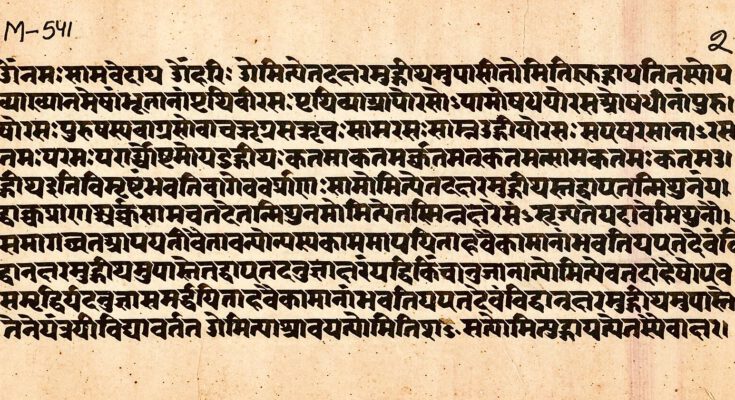

Titel: Auszug Chāndogya-Upanishad, Wikimedia Commons, Ms Sarah Welch.

Karte: Wikimedia Commons, Avantiputra7.