Heute wird in Diätratgebern gern von der „Paläo-Diät“ gesprochen. Viel Fleisch, keine Milchprodukte, dazu Nüsse und Beeren. So stellt man sich gesunde Menschen in der Steinzeit vor. Solche Vorstellungen klingen plausibel, beruhen aber meist eher auf modernen Projektionen als auf archäologischen Befunden.

Was also aßen die Menschen wirklich? In Shìzitān (chin. 柿子滩), einer Fundregion am Gelben Fluss, lassen sich anhand von Pflanzenresten, Knochenfunden und Gebrauchsspuren auf Mahlsteinen Rückschlüsse auf die Ernährung ziehen. Die Ergebnisse zeigen: Die Ernährung war vielfältig, veränderte sich über die Jahrtausende und passt nur bedingt zu modernen Steinzeitfantasien.

Heute wird in Diätratgebern gern von der „Paläo-Diät“ gesprochen. Viel Fleisch, keine Milchprodukte, dazu Nüsse und Beeren. So stellt man sich gesunde Menschen in der Steinzeit vor. Solche Vorstellungen klingen plausibel, beruhen aber meist eher auf modernen Projektionen als auf archäologischen Befunden.

Was also aßen die Menschen wirklich? In Shìzitān (chin. 柿子滩), einer Fundregion am Gelben Fluss, lassen sich anhand von Pflanzenresten, Knochenfunden und Gebrauchsspuren auf Mahlsteinen Rückschlüsse auf die Ernährung ziehen. Die Ergebnisse zeigen: Die Ernährung war vielfältig, veränderte sich über die Jahrtausende und passt nur bedingt zu modernen Steinzeitfantasien.

Klimawandel in vier Etappen

Zwischen 35.000 und 9.400 Jahren vor heute (before present, BP) durchlief das Gebiet rund um Shìzitān mehrere klimatische Phasen. Diese lassen sich anhand von Pollenanalysen aus den Ausgrabungen grob in vier Abschnitte gliedern.

Phase IV (35.000–17.000 BP): Kalt und trocken. Grasland und vereinzelte Kiefern prägten die Steppe.

Phase III (17.000–11.900 BP): Beginnende Entgletscherung. Steppen mit Kiefern, Birken und ersten Eichen.

Phase II (11.900–10.500 BP): Kurzer Kälterückfall. Steppe kehrt zurück, doch Bäume bleiben erhalten.

Phase I (10.500–9.400 BP): Klima wird milder und feuchter. Eichen kehren zurück, Farne und Polygonum gewinnen Raum.

Diese Veränderungen prägten nicht nur die Landschaft, sondern hatten direkten Einfluss auf das Tierleben – und damit auch auf die Ernährung der Menschen in Shìzitān.

Shìzitān als Zeitkapsel

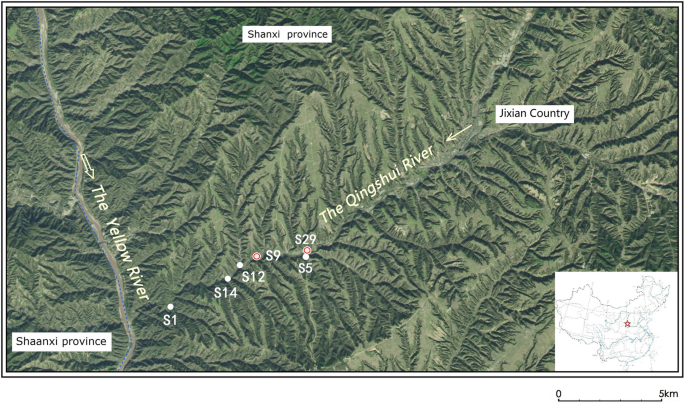

Shìzitān liegt in einem Tal nördlich des Qīngshuǐ-Flusses, nicht weit vom Gelben Fluss entfernt. Seit den frühen 2000er Jahren wird dort von Archäologen systematisch gegraben. Besonders ergiebig war die Fundstelle Shìzitān 29, wo auf über 1.200 Quadratmetern acht Schichten mit menschlichen Spuren freigelegt wurden.

Die ältesten Funde reichen fast 30.000 Jahre zurück, die jüngsten stammen aus der Zeit um 13.000 BP. Insgesamt wurden über 75.000 Artefakte und 285 Feuerstellen entdeckt. Hinweise auf dauerhafte Siedlungen fehlen, was auf einen mobilen Lebensstil schließen lässt.

Auch an den benachbarten Fundorten Shìzitān 9 und 14 zeigen sich ähnliche Spuren. Gemeinsam geben sie einen seltenen Einblick in das Leben von Jägern und Sammlern in Nordchina während des späten Paläolithikums.

Feuer, Stein und Alltag

Die Menschen, die in der Umgebung von Shìzitān lebten, hinterließen keine Mauern, keine Werkzeuge aus Metall und keine Gräber. Was geblieben ist, sind Feuerstellen, Steinartefakte und Reste bearbeiteter Pflanzen. Doch auch diese wenigen Spuren geben Aufschluss über ihren Alltag.

Die Feuerstellen, von denen in Shìzitān 29 mehr als 280 gefunden wurden, lagen oft dicht beieinander. Manche waren mit Steinen eingefasst, andere bestanden nur aus verkohlten Erdschichten. Sie dienten vermutlich nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Wärmen, Trocknen und Verarbeiten von Tierhäuten.

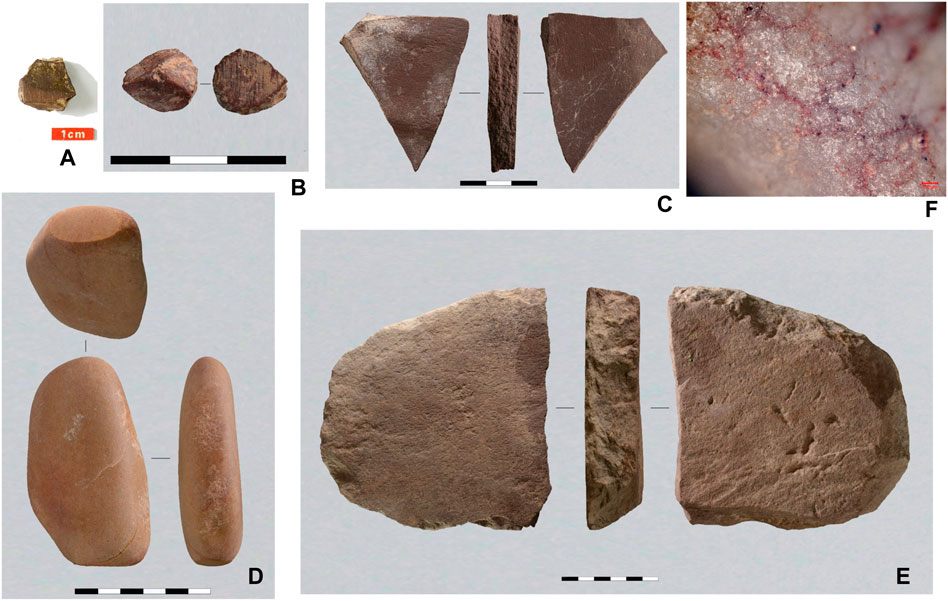

Ein zweiter wichtiger Befund sind die Mikrolithe. Diese kleinen, oft geometrisch geformten Steingeräte treten ab etwa 25.000 BP auf. Sie wurden aus lokalem Gestein hergestellt und konnten als Pfeilspitzen, Schaber oder Einsätze für zusammengesetzte Werkzeuge dienen.

Hinzu kommen Mahlsteine. Diese wurden aus grobem Sandstein gefertigt und in mehreren Fundschichten nachgewiesen. Meist liegen sie in der Nähe von Feuerstellen, was auf ihre Nutzung bei der Zubereitung von Nahrung hinweist. Manche zeigen Abnutzungsspuren, andere enthalten verkohlte Pflanzenreste oder charakteristische Phytolithe, die Rückschlüsse auf verarbeitete Gräser und Knollen zulassen.

Festmenü der Eiszeit

Welche Tiere gejagt und gegessen wurden, lässt sich an den vielen Knochenfunden aus Shìzitān ablesen. Besonders ergiebig ist die Fundstelle 29, wo fast 6 000 Knochen sorgfältig dokumentiert wurden. Die meisten zeigen Spuren von Feuer, viele sind gebrochen oder verkohlt. Das deutet auf Zerlegung, Kochen und gelegentlich wohl auch auf das Rösten im offenen Feuer hin.

| Schicht | Tiere | NISP | % | MNI |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Pferd (Equus caballus / przewalskii / hemionus) | 13 | 16% | 1 |

| Riesenhirsch (Megaloceros ordosianus) | 15 | 79% | 1 | |

| Auerochse (Bos primigenius) | 1 | 5% | 1 | |

| 2 | Pferd (Equus caballus / przewalskii / hemionus) | 13 | 45% | 1 |

| Procapra przewalskii | 16 | 55% | 1 | |

| 3 | Pferd (Equus caballus / przewalskii / hemionus) | 20 | 14% | 2 |

| Riesenhirsch (Megaloceros ordosianus) | 20 | 14% | 1 | |

| Schafartige (Ovibovinae) | 41 | 29% | 2 | |

| Procapra przewalskii | 30 | 21% | 2 | |

| Hirschartige (Cervidae) | 30 | 21% | 2 | |

| 4 | Pferd (Equus caballus / przewalskii / hemionus) | 30 | 18% | 2 |

| Schafartige (Ovibovinae) | 21 | 13% | 1 | |

| Procapra przewalskii | 51 | 31% | 3 | |

| Riesenhirsch (Megaloceros ordosianus) | 37 | 22% | 2 | |

| Hirschartige (Cervidae) | 48 | 28% | 2 | |

| 5 | Schafartige (Ovibovinae) | 20 | 30% | 1 |

| Procapra przewalskii | 45 | 67% | 2 | |

| Auerochse (Bos primigenius) | 1 | 1% | 1 | |

| 6 | Pferd (Equus caballus / przewalskii / hemionus) | 119 | 59% | 4 |

| Procapra przewalskii | 65 | 32% | 2 | |

| Riesenhirsch (Megaloceros ordosianus) | 11 | 5% | 1 | |

| Hirschartige (Cervidae) | 6 | 3% | 1 | |

| 7 | Pferd (Equus caballus / przewalskii / hemionus) | 39 | 30% | 2 |

| Procapra przewalskii | 86 | 66% | 2 | |

| Hirschartige (Cervidae) | 5 | 4% | 1 | |

| 8 | Procapra przewalskii | 2 | 100% | 1 |

MNI (Minimum Number of Individuals) gibt an, wie viele Tiere mindestens vorhanden gewesen sein müssen.

Die bedeutendste Beute war der große Hirsch Megaloceros ordosianus, ein inzwischen ausgestorbenes Tier mit mächtigem Geweih. In den ältesten Schichten wurden ausschließlich seine Knochen gefunden. Auch später blieb er ein wichtiger Bestandteil der Ernährung, wurde aber mit der Zeit durch andere Arten ergänzt.

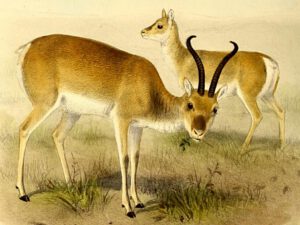

Ab etwa 26.000 BP treten regelmäßig Pferde und Esel auf, darunter das asiatische Wildpferd und der asiatische Halbesel. Später kommen Gazellen dazu, vor allem die Przewalski-Gazelle, die trockene, offene Landschaften bevorzugt. Ihre Knochen tauchen in fast allen Schichten auf – ein Hinweis auf ihre Bedeutung als stetige Nahrungsquelle.

In einzelnen Abschnitten finden sich auch Knochen von Auerochsen und Ziegenartigen. Letztere lassen sich nicht genau bestimmen, stammen aber wohl von robusten Wildformen, die in der kargen Landschaft gut zurechtkamen. Aus einigen Schichten wurden auch Wollfasern geborgen, möglicherweise vom Moschusochsen oder einer verwandten Art.

Gräser, Bohnen und Yams

Tierische Nahrung war für die Menschen von Shìzitān zweifellos wichtig. Doch auch pflanzliche Lebensmittel spielten eine Rolle – wenn auch oft schwerer nachzuweisen. Hinweise liefert vor allem der Abrieb auf Mahlsteinen sowie die mikroskopischen Rückstände von Pflanzengeweben, sogenannten Phytolithen und Stärkekörnern.

An mehreren Fundstellen wurden Mahlsteine gefunden, die teils deutlich bearbeitet sind. Besonders aufschlussreich sind die Funde aus Shìzitān 14. Dort analysierte man Rückstände auf drei Mahlplatten aus der Zeit zwischen 23.000 und 18.000 BP. Die Spuren zeigen: Die Menschen verarbeiteten eine Mischung aus Gräsern, Knollen und Hülsenfrüchten.

Zur Originalveröffentlichung

Am häufigsten fanden sich Reste von Pflanzen aus der Familie der Süßgräser. Dazu zählen sowohl die Paniceae, die eher warme, offene Standorte bevorzugen, als auch die Triticeae, die in kühleren Regionen gedeihen. Beide Gruppen sind auch heute noch wichtige Getreidevorfahren.

Neben den Gräsern tauchten auch Rückstände von Yamswurzeln und Bohnen auf. Die genaue botanische Zuordnung ist oft schwierig, doch spätere Funde im nordchinesischen Raum deuten auf frühe Formen der Adzukibohne hin. Ihre Nutzung reicht möglicherweise bis in diese frühe Phase zurück.

Schlangenhaargurke und Eichel-Abendessen

Unter den pflanzlichen Funden aus Shìzitān fallen zwei besondere Lebensmittel auf: Schlangenhaargurke und Eicheln.

Die Schlangenhaargurke (Trichosanthes cucumerina) wurde in mehreren Fundstellen nachgewiesen, erstmals in Schichten um 23.000 BP. Heute gilt sie als Heilpflanze, früher scheint sie zumindest zeitweise gegessen worden zu sein. Ihre Verarbeitung war mühsam: Die Wurzel musste über Tage gewässert werden, bevor sie genießbar war. Ob ein ähnliches Verfahren schon in der Altsteinzeit bekannt war, bleibt offen.

Auch Eicheln wurden offenbar genutzt. Rückstände auf Mahlsteinen aus Shìzitān 9 deuten darauf hin. Weil Eicheln Gerbstoffe enthalten, sind sie roh kaum genießbar. In anderen Weltregionen wurden sie durch Wässern entgiftet. Vielleicht griff man auch in Shìzitān zu vergleichbaren Methoden.

Kein Fisch auf dem Feuer

Der Gelbe Fluss und der Qīngshuǐ-Fluss fließen in unmittelbarer Nähe der Fundstellen von Shìzitān. Dennoch fehlen Hinweise auf Fischfang fast vollständig. Weder Fischgräten noch Angelhaken oder Netzgewichte wurden gefunden. Auch in den Essensresten finden sich keine Fischreste.

Das wirkt auf den ersten Blick überraschend. Flüsse gelten heute als wichtige Nahrungsquellen. Doch offenbar spielte Fisch in der Ernährung der Menschen von Shìzitān über viele Jahrtausende keine Rolle.

Erst aus der Bianbiandong-Höhle, weiter südlich gelegen, liegen Hinweise auf Fischfang vor – und das auch erst ab etwa 10.000 BP. Dort wurde das Fischen wohl Teil einer gemischten Wirtschaftsweise, in der Jagd und Sammeln mit ersten festen Siedlungsformen kombiniert wurden.

Speiseplan im Wandel

Die Funde aus Shìzitān zeigen, dass sich die Ernährung der Menschen über die Jahrtausende immer wieder an veränderte Umweltbedingungen anpasste. Der Speiseplan war kein starres Muster, sondern reagierte auf Klimaschwankungen, Wanderbewegungen von Tieren und die jeweilige Zusammensetzung der Landschaft.

Die unterste Schicht, Schicht 8, stammt aus der Zeit um 28.000 BP. Hier wurden ausschließlich Knochen des großen Hirsches Megaloceros ordosianus gefunden. Diese Art bevorzugte den Übergangsbereich zwischen offener Steppe und lichten Wäldern. Vermutlich war die Umgebung damals feuchter als in späteren Phasen und wies einzelne Waldstücke auf.

In Schicht 7, rund 24.000 bis 26.000 BP, erweitert sich das Spektrum der Beutetiere. Neben dem Riesenhirsch treten nun auch Pferde, Esel und mittelgroße Hirsche auf. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die Steppe in dieser Phase ausdehnte – eine Entwicklung, die zu einem breiteren Jagdspektrum führte.

Schicht 6 zeigt eine neue Tierart: die Przewalski-Gazelle. Sie ist ein typischer Bewohner trockener Steppen und Halbwüsten. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Funde von Megaloceros ordosianus deutlich ab. Offenbar wurde die Umgebung trockener, offene Flächen dominierten zunehmend das Landschaftsbild.

In Schicht 5, datiert auf etwa 23.000 bis 24.000 BP, verändert sich die Zusammensetzung der Fauna erneut deutlich. Neben Gazellen treten nun vermehrt Auerochsen und Vertreter der Ziegenartigen (evtl. Moschusochsen) auf. Ob dieser Wechsel klimatische Ursachen hat oder mit einer veränderten Nutzung des Gebiets durch die Menschen zusammenhängt, ist bislang ungeklärt. Weitere Untersuchungen sind notwendig.

In Schicht 3 und 4, etwa 22.000 bis 24.000 BP, finden sich wieder vermehrt Pferde, Hirsche und weitere große Säuger. Ihre Rückkehr deutet auf eine Phase mit günstigeren klimatischen Bedingungen hin – möglicherweise feuchter, mit dichterem Bewuchs.

Schicht 2, rund 18.000 BP, weist dagegen nur noch Reste von Pferden, Eseln und Gazellen auf. Das spricht für eine Rückkehr zu trockeneren Verhältnissen.

Schicht 1 bildet schließlich mit großem zeitlichem Abstand die jüngste Nutzungsphase ab. Sie stammt aus der Zeit um 13.000 BP. Hier tauchen erneut Pferde, Auerochsen und Megaloceros ordosianus auf. Das passt zu einer insgesamt wärmer und feuchter werdenden Landschaft mit zunehmendem Waldanteil.

Schlussgedanke

Shìzitān liefert seltene Einblicke in das Leben vor der Sesshaftigkeit. Die Menschen jagten, sammelten und verarbeiteten ihre Nahrung mit einfachen Mitteln, aber großem Geschick.

Sie nutzten, was die Landschaft hergab – ob Wildtiere, Gräser oder schwer zugängliche Wurzeln. Der Speiseplan war vielfältiger, als es moderne Fantasien über Steinzeitkost vermuten lassen.

Wenn heute vom Beginn chinesischer Esskultur gesprochen wird, denkt man oft an Reisanbau, Porzellan und Gewürze. Doch sie begann viel früher – mit gebrochenen Knochen, verkohlten Pflanzen und einem Mahlstein im Staub.

Bildnachweis

Titelbild: Public Domain

Shìzitān heute, 东皋村晒在溪滩上的柿子饼: Wikimedia Commons, 江上清风1961

Sinomegaceros: Wikimedia Commons, Daderot.

Auerochse: Wikimedia Commons, Malene Thyssen.

Przewalski-Gazelle: Public Domain.

Alles weitere eingebettet – mit Klick auf das Bild gelangt man zur Quelle

Literatur

Li Liua, Wei Geb, Sheahan Bestel, Duncan Jones, Jinming Shi, Yanhua Song, Xingcan Chen (2011): Plant exploitation of the last foragers at Shizitan in the Middle Yellow River Valley China: evidence from grinding stones. In: Journal of Archaeological Science 38 (12), S. 3524–3532. DOI: 10.1016/j.jas.2011.08.015.

Liu, Li; Levin, Maureece J.; Bonomo, Michael F.; Wang, Jiajing; Shi, Jinming; Chen, Xingcan et al. (2018): Harvesting and processing wild cereals in the Upper Palaeolithic Yellow River Valley, China. In: Antiquity 92 (363), S. 603–619. DOI: 10.15184/aqy.2018.36.

WANG Yiren (2018): 晋西南旧石器考古学研究现状及其展望. In: Acta Anthropologia Sinica 37.

XIA, Zhengkai (2002): Climate background of the evolution from Paleolithic to Neo-lithic cultural transition during the last deglaciation in the middle reaches of the Yellow River. In: Chinese Sci Bull 47 (1), S. 71. DOI: 10.1360/02tb9014.

Yanhua Song, David J. Cohen, Jinming Shi, Xiaohong Wu, Eliso Kvavadze, Paul Goldberg, Shuangquan Zhang, Yue Zhang, OferBar Yosefi (2017): Environmental reconstruction and dating of Shizitan 29, Shanxi Province: An early microblade site in north China. In: Journal of Archaeological Science 79, S. 19–35. DOI: 10.1016/j.jas.2017.01.007.