Herkunft eines Mythos

Der arabische Heerführer Saʿd ibn Abī Waqqās war ein Gefährte des Propheten Mohammed. In der islamischen Welt gilt er als bedeutender Vermittler des Glaubens. In China wird ihm sogar zugeschrieben, den Islam ins Reich der Mitte gebracht zu haben. Historisch belegt ist das allerdings nicht. Abī Waqqās starb wohl in Medina. Doch in Guangzhou (Kanton) befindet sich ein Grab, das über Jahrhunderte als seine letzte Ruhestätte verehrt wurde.

Für viele muslimische Chinesen wurde dieser Ort zu einem „kleinen Mekka“ im Osten. Er ist ein Ziel von Pilgerreisen, ein Zentrum islamischer Gemeinschaft, und ein Symbol religiöser Herkunft. Das Grab steht exemplarisch für eine Form religiöser Erinnerung, die weniger an historischer Faktizität als an kollektiver Identitätsbildung orientiert ist.

Texte, Stelen, Legenden

Bereits im 14. Jahrhundert wird das Grab in lokalen Chroniken und Inschriften erwähnt. Besonders bedeutend war eine Inschrift des Gelehrten Wu Jian, der in Quanzhou über den Bau einer Moschee schrieb und Abī Waqqās als Erbauer der Huaisheng-Moschee in Guangzhou nannte. In späteren Geographika wurde Medina als „Heimat der Huihui“ bezeichnet, mit Abī Waqqās als mythologischer Brückenfigur zwischen Mekka und China.

Diese Texte schufen eine genealogische Linie: von den heiligen Städten Arabiens über das Grab in Guangzhou bis zu den muslimischen Gemeinden im Inneren Chinas. Die geografische Entfernung wurde durch rituelle Nähe ersetzt. Der Ort wurde heilig durch die Erzählung.

Grabriten und Stiftungen

Vom 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert war das Grab Ziel zahlreicher Pilger aus ganz China, aus Süd- und Zentralasien. Epitaphe1 belegen, dass hier Händler, Sufis, Lehrer und Hājjīs begraben wurden, viele davon aus Gansu, Xinjiang oder sogar dem Osmanischen Reich.

Zahlreiche muslimische Stifter vermachten Gebäude und Einkünfte zugunsten des Grabes. Mit den Mieteinnahmen wurden Gedenkrituale, Koranrezitationen und Instandhaltung finanziert. Das Grab wurde damit Teil einer lebendigen islamischen Öffentlichkeit und ein Ort, an dem regionale Gemeinschaften ihre Zugehörigkeit zur globalen Umma2 bekräftigten.

Zwischen Verfolgung und Wiederaufbau

Während der Kulturrevolution (1966–76) wurde die Anlage wie viele andere religiöse Orte zerstört oder umgewidmet. Doch nach dem politischen Wandel der 1980er Jahre wurde sie rekonstruiert – mit Unterstützung der lokalen Behörden, auch im Rahmen der neuen „Seidenstraßen“-Diplomatie Chinas. Zum Besuch muslimischer Delegationen aus dem In- und Ausland wurden das Grab und die umliegenden Moscheen restauriert und ausgebaut.

Seit 2010 ist das Grab als nationales Kulturerbe gelistet. Gleichzeitig steht es unter staatlicher Kontrolle: Flaggen und Verfassungen wurden im Hof platziert, Sicherheitskräfte begleiten die Freitagsgebete. Dennoch bleibt der Ort lebendig, insbesondere durch Sufi-Praktiken wie Dhikr3, die zum Teil aus dem Nordwesten Chinas nach Guangzhou getragen wurden.

Mehr erfahren

- Janice Hyeju Jeong: Little Mecca in Canton: Representations and Resurgences of the Graveyard of Saʿd ibn Abī Waqqās.

Bildnachweis

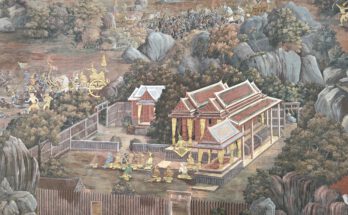

Titel: Xianxian-Moschee mit Grab, Wikimedia Commons, Huangdan2060.

Alle anderen Bilder gemeinfrei.

- Ein Epitaph ist eine Grabinschrift, die an eine verstorbene Person erinnert. Es enthält oft den Namen, das Todesdatum und eine kurze Würdigung oder ein religiöses Zitat. ↩︎

- Die Umma bezeichnet die weltweite Gemeinschaft aller Muslime, unabhängig von Herkunft, Sprache oder Nationalität. Sie verbindet Gläubige durch gemeinsamen Glauben, religiöse Pflichten und spirituelle Solidarität. ↩︎

- Der Sufismus ist eine spirituelle Strömung im Islam, die auf innere Läuterung und die mystische Nähe zu Gott zielt. Sufis pflegen Rituale wie den Dhikr, das wiederholte Gedenken an Gott durch Rezitation, Musik oder Bewegung. Diese Praxis soll das Herz reinigen und die göttliche Gegenwart erfahrbar machen. ↩︎