Wer Macht besitzt, entschuldigt sich selten. Noch seltener geschieht das öffentlich. Im dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung aber ließ ein Herrscher seine Reue in Stein meißeln und über ein ganzes Reich verteilen. Ashoka, König des größten Reichs, das Indien bis zur Kolonialzeit gesehen hatte, bereute einen Krieg. Er bereute ihn so sehr, dass er Hunderttausende von Untertanen darüber informieren ließ.

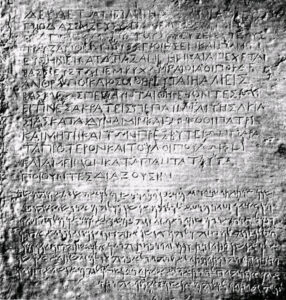

Die Inschriften stehen noch heute. In ihrer schlichten Sprache erzählen sie von einem Monarchen, der anders war. Einem, der nicht nur befahl, sondern nachdachte. Einem, der seine Fehler zugab.

Ein Herrscher schreibt

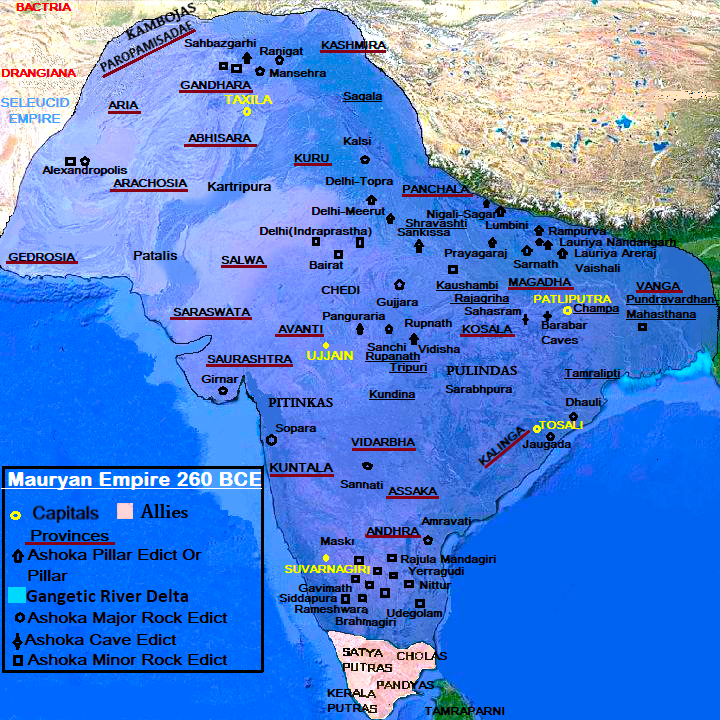

Ashoka regierte von etwa 268 bis 232 vor unserer Zeitrechnung über das Maurya-Reich. Es erstreckte sich vom heutigen Afghanistan bis nach Südindien und war das größte politische Gebilde, das der Subkontinent bis dahin gesehen hatte. Normalerweise wüssten wir wenig über einen so alten Herrscher. Bei Ashoka ist das anders: Er hat geschrieben.

Seine Edikte sind keine Gesetze und keine Kriegsberichte. Sie sind auch keine Götterverehrung in Steinform. Stattdessen lesen sie sich wie persönliche Rundschreiben eines Königs an sein Volk. Ashoka erklärt, was er denkt. Er rechtfertigt seine Entscheidungen. Er gibt Ratschläge für das tägliche Leben. Und er redet von seinen Fehlern.

Der Ton ist ruhig, fast väterlich. Ashoka nennt sich „Liebling der Götter“, aber er belehrt nicht von oben herab. Er wirbt um Verständnis. In einer Zeit, in der Herrscher als lebende Götter galten oder zumindest göttliche Abstammung beanspruchten, ist das bemerkenswert.

Das Trauma von Kalinga

Den Wendepunkt seiner Herrschaft datiert Ashoka selbst: der Krieg gegen das Königreich Kalinga an der Ostküste Indiens, vermutlich um 260 vor unserer Zeitrechnung. Die Schlacht war ein militärischer Erfolg. Kalinga wurde unterworfen, das Maurya-Reich erreichte seine größte Ausdehnung. Doch der Sieg kostete über 100.000 Menschen das Leben. Noch mehr wurden verschleppt.

Ashoka hätte das als Triumph feiern können. Stattdessen schrieb er im dreizehnten Felsedikt: Seine Majestät empfand Reue. Er schildert das Leid der Familien, spricht von den Toten und den Vertriebenen. Er rechtfertigt den Krieg nicht, aber er erklärt ihn auch nicht für unrechtmäßig. Er sagt nur: Der Preis war zu hoch.

Dann zieht er Konsequenzen. Seine Nachfolger soll das eine Lehre sein: „Sie sollen ihre Freude nicht an Eroberung finden, sondern an Vergebung und milden Strafen.“ Gewalt solle nur noch im äußersten Notfall angewandt werden. Statt mit Waffen wolle er künftig mit dem Dharma regieren.

Was ist Dharma?

Dharma ist ein schwer übersetzbarer Begriff. Er kann Gesetz bedeuten, Ordnung, Moral oder religiöse Pflicht. Ashoka macht daraus etwas Eigenes: eine praktische Ethik für das Zusammenleben. Sein Dharma kennt wenige Gebote, aber die sind klar: Gewaltverzicht, Wahrhaftigkeit, Respekt vor Eltern und Lehrern, Fürsorge für Bedürftige, Mäßigung im Konsum.

Das klingt buddhistisch, und tatsächlich hatte sich Ashoka dieser Religion zugewandt. Aber sein Dharma ist kein Glaubensbekenntnis. Es richtet sich an alle: an Buddhisten, Brahmanen, Asketen und Laien. Verschiedene Religionen sollen nebeneinander existieren. Wer seinen Glauben für überlegen hält und andere herabsetzt, handelt falsch.

Das war politisch klug. In einem Reich mit vielen Völkern und Religionen brauchte es gemeinsame Werte, aber keine gemeinsame Theologie. Ashokas Dharma war ein früher Versuch, religiöse Toleranz als Staatsraison zu etablieren.

Trotzdem blieb es ein Konzept seiner Zeit. Ashoka spricht fast nur von Männern. Frauen kommen hauptsächlich als Mütter vor. Er kritisiert Volksfeste wegen Trunkenheit und Tieropfern. Sein Ideal ist das eines gebildeten, wohlhabenden Mannes der Oberschicht.

Botschaft in Stein

Ashoka wollte gehört werden. Er ließ seine Edikte auf Felsen und Steinsäulen gravieren und über das ganze Reich verteilen. Die Standorte wählte er sorgfältig: Handelswege, Pilgerstätten, Verwaltungszentren. Dort, wo Menschen zusammenkamen, sollten sie seine Worte lesen.

In Regionen mit anderen Sprachen ließ er übersetzen. Im heutigen Afghanistan stehen Inschriften auf Griechisch und Aramäisch. Die Botschaft war universell gemeint. Ashoka sah sich nicht nur als Herrscher Indiens, sondern als moralische Autorität weit darüber hinaus.

Die Steinsäulen waren mehr als Inschriftenträger. Sie markierten Ashokas Präsenz, auch dort, wo er physisch nicht anwesend sein konnte. Wer sie sah, wusste: Hier herrscht jemand, der sich Gedanken macht. Jemand, der sich rechtfertigen will.

Die Mission beginnt

Doch Ashoka blieb nicht beim Verkünden. Er wurde zum Missionar. Etwa zwanzig Jahre nach seiner Bekehrung entsandte er Gesandtschaften in alle Himmelsrichtungen. Nach Westen zu den hellenistischen Königen Syriens und Ägyptens, nach Süden nach Sri Lanka, nach Südosten in die Gebiete des heutigen Burma und Thailand.

Die erfolgreichste Mission führte sein Sohn Mahinda nach Sri Lanka. Dort bekehrte er König Devanampiya Tissa und begründete eine buddhistische Tradition, die bis heute fortbesteht. Ashokas Tochter Sanghamitta brachte einen Ableger des Bodhi-Baums mit, unter dem Buddha erleuchtet worden war. Der Baum in Anuradhapura gilt als ältester historisch dokumentierter Baum der Welt.

Von Sri Lanka aus erreichte der Buddhismus Burma, Thailand, Kambodscha und andere Teile Südostasiens. Was als persönliche Läuterung eines reuigen Königs begonnen hatte, wurde zur Weltreligion. Ashoka hatte aus seinem schlechten Gewissen eine Mission gemacht.

Vergessen und wiederentdeckt

Nach Ashokas Tod um 232 vor unserer Zeitrechnung zerfiel das Maurya-Reich schnell. Mit ihm verschwand die Erinnerung an seinen ungewöhnlichen Herrscher. Die Brahmi-Schrift, in der die Edikte verfasst waren, geriet in Vergessenheit. Niemand konnte sie mehr lesen.

Was blieb, waren Legenden. Buddhistische Chroniken in Sri Lanka erzählten von einem großen König, der den wahren Glauben gefördert hatte. Chinesische und sanskritische Texte verklärten ihn zum Wundertäter. Der nachdenkliche Mensch hinter den Inschriften verschwand hinter dem heiligen Bild.

1837 gelang dem britischen Kolonialbeamten James Prinsep die Entzifferung der Brahmi-Schrift. Plötzlich sprach Ashoka wieder mit eigener Stimme. War nicht mehr nur Legende, sondern ein realer Mensch.

Der moderne Ashoka

Das unabhängige Indien machte Ashoka zu seinem Symbol. Das Staatswappen zeigt die Löwenkapitelle von Sarnath, die Nationalflagge trägt das Dharma-Rad. Die junge Republik suchte historische Legitimität und fand sie bei einem Herrscher, der für religiöse Toleranz und Gewaltverzicht gestanden hatte.

Dass Ashoka auch ein Eroberer war, der ein riesiges Reich zusammenhielt, passte ebenfalls ins Bild. Hier war ein Vorbild, das Macht und Moral verband. Ein König, der stark genug war zu herrschen, aber weise genug, seine Grenzen zu erkennen.

Ashoka wollte, dass seine Worte überdauern. In einer Inschrift hofft er, sie mögen gehört werden, solange Sonne und Mond scheinen. Das war mehr als Herrschereitelkeit. Es war der Wunsch, durch Sprache zu wirken. Nicht durch Bauten oder Statuen, sondern durch Gedanken.

Vielleicht liegt darin seine größte Leistung: Er hat gezeigt, dass Macht sich rechtfertigen kann. Dass ein Herrscher mehr sein kann als nur erfolgreich. Dass auch Könige lernen können.

Zum Weiterlesen

*Links, die mit Sternchen gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

– Patrick Olivelle: Ashoka: Portrait of a Philosopher King (2023)*

Quellennahes Porträt eines ungewöhnlichen Herrschers. Basiert vollständig auf den Edikten, mit neuer Übersetzung und klarem Blick auf die historische Figur. Als Buch oder Audio-Book verfügbar.

– Die Edikte des Kaisers Ashoka (deutsche Übersetzung nach älteren englischen Fassungen):

http://www.palikanon.de/diverses/asoka/asok_ndx.html

Vollständige Sammlung aller bekannten Edikte, auf Deutsch und nach Fundort gegliedert.

Bildnachweis

Titel und Abschlussbild: Ashoka besucht die Ramagrama-Stupa. Wikimedia Commons, Anandajoti Bhikkhu.

Felsedikt in Junagadh: Wikimedia Commons, Jadia gaurang.

Alles weitere public domain.