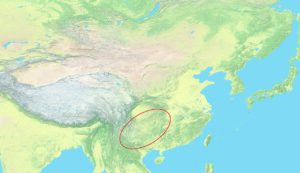

Im 18. Jahrhundert versuchte die Qing Dynastie, ihre Herrschaft in den südlichen Grenzregionen zu festigen. Besonders Yunnan und Guizhou galten als schwierig. Dort lebten hochlandtypische Dorfgemeinschaften, die nur locker an die kaiserliche Verwaltung gebunden waren. Beamte forderten Abgaben, verlangten Sesshaftigkeit und wollten lokale Autoritäten enger in die Verwaltung einbinden. Die Topografie, die Streulage der Siedlungen und die Wirtschaftsweise setzten dem enge Grenzen.

Spannungen in Guizhou und Yunnan

Viele Gemeinden betrieben Brandrodungswirtschaft und wechselten Felder nach einigen Jahren. Das erschwerte Erfassung und Besteuerung. Belastungen stiegen, wenn lokale Beamte Zusatzabgaben verlangten. In diesem Umfeld kam es bereits im frühen 18. Jahrhundert zu Erhebungen. Die Hmong sind hierfür ein häufig genanntes Beispiel. Sie lebten in verstreuten Siedlungen, nutzten Waldsaum und Hänge und waren auf Beweglichkeit angewiesen. Eingriffe in Landnutzung und Dorfordnung verstärkten Spannungen.

Aufstände und Gegenmaßnahmen

Die Qing Behörden reagierten mit Feldzügen und Verwaltungsreformen. Wiederkehrende Unruhen prägten das späte 18. Jahrhundert. Eine groß angelegte Erhebung erfasste um 1795 bis 1806 Teile von Guizhou, Hunan und Guangxi. In der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es in Guizhou erneut zu langen Kämpfen, die erst in den 1870er Jahren abebbten. Das Gelände begünstigte die Aufständischen. Enge Pässe und Walddecken erschwerten Operationen. Versorgung und Kommunikation blieben störanfällig. Die kaiserlichen Truppen setzten auf befestigte Stützpunkte, auf Bündnisse mit lokalen Eliten und auf Umsiedlungen.

Migration nach Süden

Viele Familien wählten die Flucht. Seit dem späten 18. Jahrhundert tauchen Hmong Siedlungen in den Hochländern von Laos und Vietnam auf. Später folgten Gruppen nach Nordthailand. Diese Bewegungen verbanden die südchinesischen Bergregionen enger mit den Grenzgebieten des siamesischen und vietnamesischen Einflussraums. Die neuen Gemeinden blieben meist kleinräumig organisiert. Handel mit Salz, Opium oder Waldprodukten wurde genutzt, ohne dauerhafte Abhängigkeiten einzugehen.

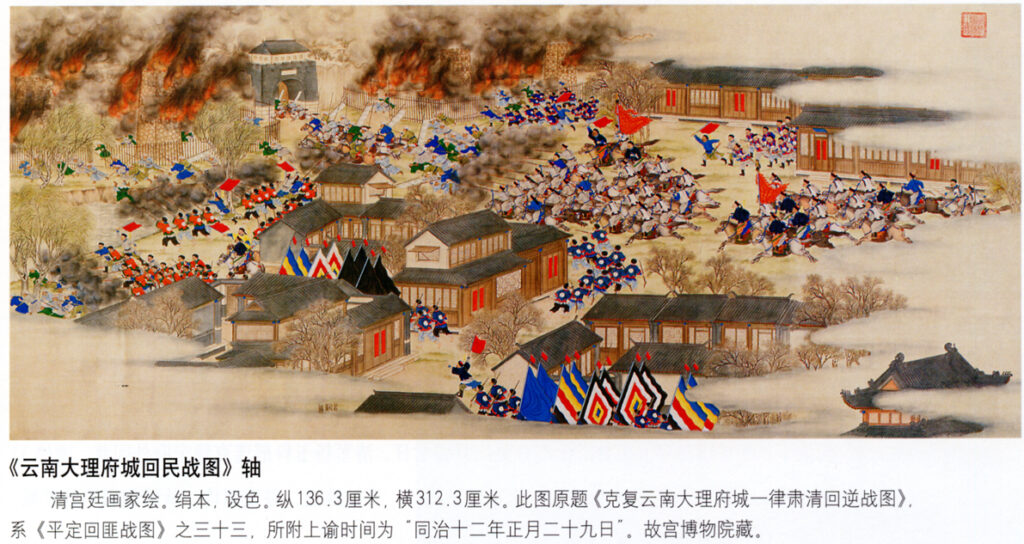

Panthai-Rebellion

In Yunnan kam es im 19. Jahrhundert zu einer weiteren, besonders folgenreichen Revolte. Die sogenannte Panthay-Rebellion (1856 bis 1873) entstand nach Massakern an muslimischen Gemeinden und weitete sich zu einem multiethnischen Aufstand aus. Unter Führung von Du Wenxiu entstand in Dali das „Pacified Southern Kingdom“ (Pingnan Guo), das fast zwei Jahrzehnte bestand. Du Wenxiu präsentierte den Kampf als antimanchurische Bewegung und gewann auch Han-Chinesen und nichtmuslimische Minderheiten. Die Qing konnten die Rebellion nur unter großen Verlusten niederschlagen, Schätzungen sprechen von bis zu einer Million Toten. Viele Hui-Muslime flohen nach Birma, wo sie als „Panthay“ bekannt wurden und neue Siedlungen gründeten. Damit verknüpfte sich Yunnan noch enger mit den Grenzregionen Südostasiens.

Ein Muster der Staatsvermeidung

Die Auseinandersetzungen zwischen Qing Behörden und Hochlandgemeinden lassen ein wiederkehrendes Muster erkennen. Staaten versuchten, Berggesellschaften zu erfassen, zu besteuern und sesshaft zu machen. Gemeinschaften reagierten mit Ausweichbewegungen, mit verstreuter Siedlungsweise und mit begrenzter Einbindung in regionale Märkte. Gleichzeitig prägte Gewalt den Alltag. Feldzüge, Massaker und Zwangsumsiedlungen begleiteten die Versuche staatlicher Durchdringung ebenso wie Flucht, Aufstand und Vergeltung.

Zum Weiterlesen

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

- James C. Scott: The Art of Not Being Governed (2010)* – Standardwerk zu Zomia.

- Victor Lieberman: Strange Parallels. Southeast Asia in Global Context, c. 800–1830 (2003) – Standardwerk zu den Staaten des Tieflands.

Bildnachweis

Titel: Yungui Plateau, Nähe Guiyang.

Alles gemeinfrei.