Wer heute an Piraten in Asien denkt, hat meist Bilder von japanischen „Wokou“ im Kopf. Doch dieser Begriff, der wörtlich „Zwergbanditen“ bedeutet, war in der Ming-Zeit ein Sammelname. Beamte verwendeten ihn nicht nur für japanische Seeräuber, sondern für alle, die ohne Genehmigung über See handelten oder Küstenorte überfielen. In Wirklichkeit bestand die Mehrheit dieser Gruppen aus Chinesen, ergänzt durch Japaner, Südostasiaten und auch Europäer.

Die maritime Welt Südchinas im 16. Jahrhundert war daher weit mehr als reine Piraterie. Sie war ein Geflecht aus Schmuggel, Handel und Gewalt, das die Küstenregionen der Ming-Dynastie für Jahrzehnte prägte.

Küsten im Umbruch

Die Ausgangslage war ein wirtschaftliches und politisches Dilemma. Der Kaiserhof in Peking hielt am Seehandelsverbot fest: Offiziell durfte nur das streng regulierte Tributwesen den Austausch mit dem Ausland sichern. In Wirklichkeit genügte dieses System nicht mehr. Händler aus Fujian und Guangdong, ebenso wie aus Japan oder Südostasien, suchten nach Alternativen. Wer Waren tauschte, ohne kaiserliche Genehmigung, galt als Pirat.

Für viele Küstenbewohner verschwammen die Grenzen. Händler wurden zu Piraten, wenn Märkte geschlossen waren, Piraten zu Händlern, sobald sich eine Gelegenheit bot. Zugleich fehlte es der Marine an Schlagkraft. Während die Bedrohung durch mongolische Reiterheere im Norden wuchs, war die Zahl der Küstenschutztruppen stark gesunken.

Netzwerke statt Räuberbanden

Enge und lose Bündnisse verbanden die Anführer dieser Zeit zu einem dichten Geflecht. Xu Dong etwa arbeitete eng mit Li Guangtou zusammen und machte die Insel Shuangyu zu einem internationalen Umschlagplatz. Nach Xu Dongs Flucht übernahm Wang Zhi die Führung und nutzte seine Kontakte zu japanischen Waffenschmieden und europäischen Händlern. Parallel dazu baute Wu Ping auf Nan’ao eine eigene Organisation auf, bis ihn die Ming-Behörden schließlich vertrieben.

Um diese Zentren herum entstanden neue Gruppen. Figuren wie Lin Daoqian oder Zeng Yiben nutzten das Machtvakuum, bauten eigene Flotten auf und griffen Küstenstädte bis hinunter zum Perlflussdelta an.

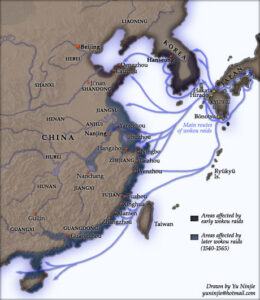

In den Quellen wird diese Welle von Überfällen, die sich von den 1540er-Jahren bis ins Jahr 1567 erstreckte, auch als „Jiajing-Wokou-Krise“ bezeichnet, benannt nach dem Kaiser Jiajing. Ihren Höhepunkt erreichte sie um das Jahr 1555, als Piratenflotten selbst die großen Städte Suzhou, Hangzhou und Nanjing bedrohten.

Gewalt und Gegenmaßnahmen

Die Ming-Regierung reagierte spät und widersprüchlich. Der Beamte Zhu Wan leitete ab 1547 energische Maßnahmen ein. Er zerstörte Shuangyu, ließ den Piratenführer Li Goutou hinrichten und traf damit die Strukturen empfindlich. Doch sein Vorgehen schadete auch lokalen Eliten, die heimlich vom Schmuggel profitierten. Schließlich wurde Zhu abgesetzt und beging Selbstmord.

Nach ihm gelang es dem Kommandeur Qi Jiguang, neue Taktiken zu entwickeln. Mit verbesserten Kriegsschiffen und Musketiertruppen konnte er die Piratenflotten allmählich zurückdrängen. In den 1570er Jahren verlagerten sich die Aktivitäten nach Südostasien oder lösten sich auf.

Ein internationales Phänomen

Die Piratenzeit in Südchina war kein rein chinesisches Problem. Japan befand sich im Bürgerkrieg, und viele herrenlose Samurai suchten ihr Glück als Söldner zur See. Portugiesen wiederum traten je nach Gelegenheit als Händler, Mittelsmänner oder Piraten auf. 1557 gelang es ihnen, in Macau dauerhaft Fuß zu fassen – offiziell, um gegen Piraten zu helfen, tatsächlich aber als Basis für den eigenen Fernhandel.

Selbst lokale Mythen spiegeln diese Vermischung von Handel und Seeraub. Wu Pings jüngere Schwester soll von Fischern auf Nan’ao als Schutzgöttin verehrt worden sein, obwohl unklar bleibt, ob sie je existierte.

Ende einer Ära

Um 1580 flaute die große Welle der Piraterie ab. China öffnete den Handel vorsichtig in Richtung Südostasien, Japan wurde politisch geeinigt, und die Ming-Truppen hatten gelernt, auf See effizienter zu kämpfen. Piraten verschwanden jedoch nicht völlig. Viele kehrten schlicht in die Welt des Handels zurück – so wie sie einst daraus hervorgegangen waren.

Zum Weiterlesen

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

- Timothy Brook: The Confusions of Pleasure – Überblick zur Wirtschaft und Handel in der Ming-Zeit.*

- Robert Antony: Like Froth Floating on the Sea – Standardwerk zur Geschichte der Piraterie in China.*

- Peter Shapinsky: Lords of the Sea – Studie zu japanisch-chinesischen Piratennetzwerken im 16. Jahrhundert.*

Bildnachweis

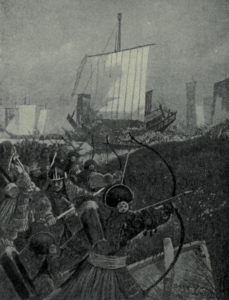

Titel: Ausschnitt aus der Wokou-Malerei aus der Mingzeit, die unten vollständig zu sehen ist.

Karte: Wikimedia commons, Yeu Ninje.

Alles weitere eigene Aufnahmen oder gemeinfrei.