Der Kalte Krieg bestimmte die UN-Arbeit von Anfang an. Die Organisation war in ein System aus Misstrauen und Machtpolitik eingebunden und musste sich in einer Umgebung behaupten, in der Konsens selten zu erreichen war. Die frühen Jahrzehnte zeigten deutlich die Kluft zwischen Anspruch und Realität der UNO, doch trotz institutioneller Lähmung blieben die Vereinten Nationen ein zentraler Bezugspunkt der internationalen Politik und bewiesen ihre Bedeutung als Plattform für Dialog und Kooperation in einer geteilten Welt.

Blockade im Sicherheitsrat

Die Idee kollektiver Sicherheit bildete das Kernstück der UNO-Charta, war im Kalten Krieg jedoch schwer umsetzbar. Die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, insbesondere die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, verhinderten durch ihr Vetorecht viele Entscheidungen. Diese Struktur folgte ursprünglich der Überlegung, dass stabile Lösungen die Zustimmung der Großmächte voraussetzen. In der Praxis führte sie jedoch dazu, dass die UNO in zentralen Konflikten handlungsunfähig blieb, da die Großmächte zu oft ihren eigenen Interessen folgten.

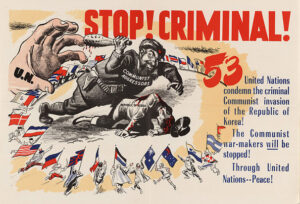

Nur in Ausnahmefällen konnte der Sicherheitsrat eingreifen, etwa beim Korea-Konflikt Anfang der fünfziger Jahre, als die Sowjetunion der entscheidenden Sitzung fernblieb und daher kein Veto einlegen konnte. Solche Situationen blieben jedoch selten. Der Ost-West-Gegensatz verwandelte den Sicherheitsrat in erster Linie in eine Bühne für politische Stellungnahmen statt in ein Organ effektiver Friedenssicherung.

Die Generalversammlung gewinnt an Bedeutung

Angesichts dieser Lähmung verlagerte sich ein Teil der internationalen Auseinandersetzungen in die Generalversammlung, wo alle Mitgliedstaaten gleichberechtigt vertreten waren. Zwar konnte die Versammlung keine bindenden Beschlüsse fassen, doch sie entwickelte sich zu einem Forum von wachsender politischer Relevanz.

Einen wichtigen Meilenstein stellte die Resolution 377 von 1950 dar, bekannt unter dem Titel „Uniting for Peace“. Sie eröffnete der Generalversammlung die Möglichkeit, in Fällen schwerer Friedensbedrohung eigene Empfehlungen auszusprechen, wenn der Sicherheitsrat blockiert war. Auch ohne rechtlich bindende Wirkung hatten derartige politische Signale einen Wert.

In den sechziger und siebziger Jahren gewann die Generalversammlung weiter an Gewicht und wurde zu einem Ort, an dem sich neue politische Allianzen bildeten. Die blockfreien Staaten suchten einen dritten Weg zwischen den Machtblöcken und wollten die internationale Ordnung mitgestalten. In der Generalversammlung fanden sie die Möglichkeit. Resolutionen zu Abrüstung, wirtschaftlicher Gleichberechtigung oder zur Unterstützung nationaler Befreiungsbewegungen waren Ausdruck dieser Entwicklung, auch wenn ihre praktische Umsetzung begrenzt blieb.

Friedenssicherung durch Innovation

Trotz der politischen Blockade im Sicherheitsrat entwickelten die Vereinten Nationen neue Formen der Friedenssicherung, die in der Praxis Wirkung entfalteten. Zwar verfügte die Organisation über keine eigenen Streitkräfte, doch sie konnte unter bestimmten Bedingungen Missionen entsenden, die zur Stabilisierung beitrugen. Diese Einsätze basierten auf Einvernehmen, Freiwilligkeit und einer klaren Begrenzung des Mandats.

Die erste große Mission dieser Art entstand nach der Suezkrise 1956, als Israel, Großbritannien und Frankreich Ägypten militärisch angriffen. Die UNO entsandte die United Nations Emergency Force nach Ägypten. Das waren Truppen ohne Kampfaufträge, die den Rückzug der intervenierenden Staaten begleiten und eine erneute Eskalation verhindern sollten. Ihre Präsenz trug zur Stabilisierung bei und ermöglichte diplomatische Gespräche.

Ein weiterer bedeutsamer Einsatz begann 1960 im Kongo, wo nach der Unabhängigkeit ein Machtvakuum, regionale Abspaltungen und ausländische Interventionen entstanden waren. Die Mission ONUC sollte die territoriale Einheit sichern, eine Eskalation verhindern und politische Übergänge ermöglichen. Obwohl politisch umstritten, trug der Einsatz dazu bei, eine direkte militärische Konfrontation zwischen Großmächten zu vermeiden.

Parallel dazu entsandte die UNO Beobachter nach Palästina oder Kaschmir. Diese unbewaffneten Missionen konnten keine Gewalt verhindern, trugen aber zur internationalen Präsenz, zur Berichterstattung und zur Vertrauensbildung bei.

Entkolonialisierung verändert die Organisation

Mit der Entkolonialisierung wuchs die Zahl der UNO-Mitglieder von 51 Staaten im Jahr 1945 auf über 100 im Jahr 1970. Eine Veränderung mit konkreten politischen Folgen, wie man es am Umgang mit dem Algerienkrieg erkennen kann: Während Frankreich internationale Diskussionen zu verhindern suchte, brachten afrikanische und arabische Staaten das Thema beharrlich in die Generalversammlung ein. Ähnliche Entwicklungen gab es im Umgang mit der Apartheid in Südafrika, wo die Versammlung die rassistische Politik verurteilte, Sanktionen forderte und anti-koloniale Bewegungen unterstützte.

Auch wirtschaftliche Fragen gewannen an Bedeutung. In den siebziger Jahren forderten viele Entwicklungsländer eine Neue Internationale Wirtschaftsordnung mit gerechteren Ressourcenverteilung und mehr Mitsprache bei globalen Regeln. Die Bewegung der Blockfreien trug diese Anliegen in die Organisation und nutzte vor allem die Generalversammlung als Ort der Sichtbarkeit.

Stille Erfolge in der technischen Zusammenarbeit

Jenseits der politischen Lähmung entwickelte sich eine funktionsfähige Infrastruktur globaler Kooperation. Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) oder die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) arbeiteten erfolgreich in Bereichen, die vom Systemkonflikt weitgehend unberührt blieben.

Die WHO koordinierte Impfprogramme und internationale Reaktionen auf Krankheitsausbrüche, die ICAO entwickelte Sicherheitsstandards für den internationalen Flugverkehr, und die WMO förderte den Austausch meteorologischer Daten für Navigation, Landwirtschaft und Katastrophenschutz. Diese Zusammenarbeit verlief leise, war aber in ihrer langfristigen Wirkung bedeutend. Auch kleinere Staaten profitierten davon, konnten sich beteiligen, Personal ausbilden lassen und eigene Institutionen aufbauen. So wurde die UNO zu einer Infrastruktur globaler Kooperation, die unabhängig vom politischen Stillstand funktionierte.

Zum Weiterlesen

Sven Bernhard Gareis / Johannes Varwick (2002): Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen. Standardwerk zur institutionellen Funktionsweise, Friedenssicherung und politischen Praxis der Organisation.

Amy L. Sayward (2017): The United Nations in International History. Überblick über die UNO als Bühne internationaler Interessen und Akteur im Wandel globaler Ordnungen.

Paul Kennedy (2006): The Parliament of Man. The Past, Present and Future of the United Nations. Narrative Gesamtdarstellung mit Schwerpunkt auf Ambivalenzen und historischen Bruchlinien.

Bildnachweis

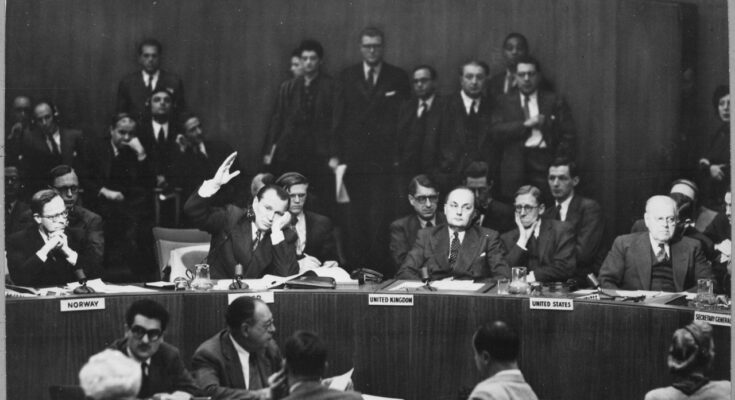

Titel: Jacob A. Malik, Vertreter der Sowjetunion im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, hebt die Hand, um die einzige Gegenstimme gegen die Resolution abzugeben, die die chinesischen Kommunisten zum Abzug ihrer Truppen aus Korea auffordert. New York, Dezember 1950.

DDR-Aufnahme: Bundesarchiv, Bild 183-M0925-306 / Spremberg, Joachim / CC-BY-SA 3.0

WHO-Office: Wikimedia Commons, Stanisom.

Alles weitere public domain.