Operation Crossroads war offiziell ein wissenschaftliches Experiment zur Erforschung von Atomwaffenwirkungen auf Kriegsschiffe. De facto inszenierte die US-Marine 1946 ihre technologische Überlegenheit auf einer pazifischen Bühne.

Vizeadmiral William H. P. Blandy verpackte die Machtdemonstration in friedliche Worte: Die Tests sollten die Welt über die Gefahren der Bombe aufklären, nicht ängstigen, und künftige Kriege verhindern. Diese Rhetorik zielte nach außen wie nach innen – internationale Kritik sollte entkräftet, die eigene Bevölkerung beruhigt werden.

Aufbau und Ablauf der Tests

Tatsächlich war Operation Crossroads von Anfang an auf militärische Verwertbarkeit ausgerichtet. Um diese militärischen Ziele zu erreichen, entwickelten die Planer ein beispielloses Versuchsdesign.

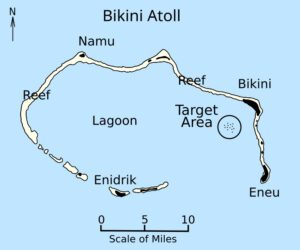

Zentraler Bestandteil der Tests war eine künstlich zusammengestellte Flotte aus 95 Schiffen. Darunter befanden sich ausgemusterte Einheiten der US Navy, erbeutete Kriegsschiffe sowie zivile Frachter. Besonders medienwirksam waren dabei das ehemalige japanische Schlachtschiff Nagato, das als Kommandoschiff der Angriffe auf Pearl Harbor symbolisch aufgeladen war, und der schwere deutsche Kreuzer Prinz Eugen, der nach dem 2. Weltkrieg an die USA gefallen war und nun als Zielobjekt diente. Man wollte untersuchen, wie sich Schiffe unter Druckwelle, Hitzestrahlung und radioaktiver Kontamination verhielten.

Die Schiffe wurden in konzentrischen Kreisen um den Explosionspunkt verankert, mit Messgeräten versehen, ferngesteuert oder leerstehend. Die Versuchsanordnung sollte reale Gefechtsbedingungen simulieren.

Zur Erfassung biologischer Effekte wurden über 5.000 Versuchstiere an Bord verteilt: Schweine, Ziegen und Ratten. Diese Tiere waren je nach Versuchsanordnung entweder geschützt in Schiffsräumen, offen an Deck oder in unmittelbarer Nähe empfindlicher Technik untergebracht. Ziel war es, Erkenntnisse über Strahlenwirkung, Drucktrauma und Überlebensfähigkeit zu gewinnen.

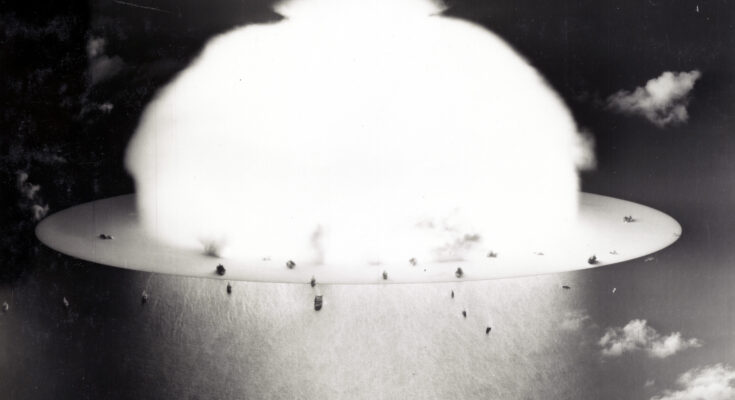

Die technische Ausstattung umfasste Hochgeschwindigkeitskameras, Telemetrie zur Fernübertragung und nachträgliche Probenentnahmen durch spezialisierte Teams. Besonders der Unterwasserversuch „Baker“ erzeugte starke Druckwellen und radioaktive Rückstände.

Mediale Inszenierung und Öffentlichkeit

Doch die aufwendige technische Vorbereitung war nur eine Seite der Operation, mindestens ebenso wichtig war ihre Wirkung nach außen. Über 200 Journalisten, Fotografen und internationale Beobachter wurden nach Bikini eingeladen. Die Explosionen wurden gefilmt, kommentiert und in Magazinen besprochen. Die Operation entwickelte sich zu einem medialen Ereignis mit doppeltem Effekt: Sie bewies die technische Durchführbarkeit und diente zugleich der Abschreckung.

Die Kontrolle über das Bildmaterial war entscheidend. Obwohl die Tests reale Zerstörung verursachten, blieben viele Daten unter Verschluss. Die öffentliche Wahrnehmung wurde durch Perspektivwahl, Schnitttechnik und Kommentarführung gezielt beeinflusst. Bikini war zu dieser Zeit sowohl Bühne als auch Testgelände. Die Inszenierung vermittelte ein Bild von beherrschbarer Zerstörung: Schiffskreise, präzise Zündungen und planbare Effekte standen für eine Ästhetik technischer Kontrolle.

Ergebnisse und militärische Konsequenzen

Die beiden Tests, Able (Luftdetonation) am 1. Juli und Baker (Unterwasserexplosion) am 25. Juli, hinterließen sichtbare und langfristige Spuren. Während Able weniger Schaden anrichtete als erwartet, führte Baker zu massiver radioaktiver Kontamination. Viele Schiffe konnten nicht dekontaminiert werden und wurden später versenkt.

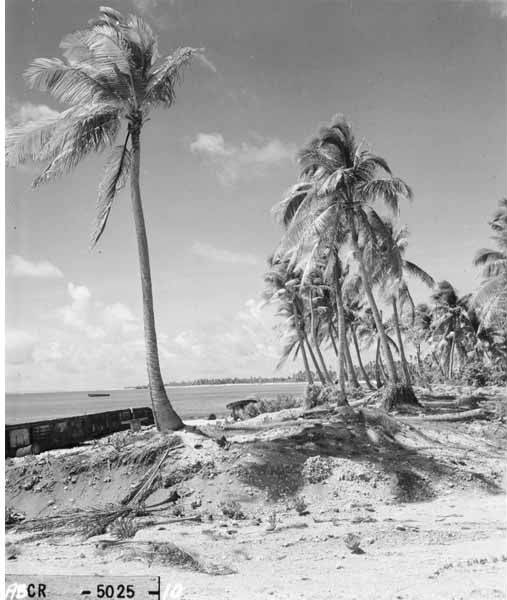

Ein zentrales Ergebnis war die Erkenntnis, dass Atomwaffen nicht nur physische Schäden verursachen, sondern ganze Räume dauerhaft unbrauchbar machen können. Radioaktive Partikel setzten sich tief in Schiffsstrukturen fest, während weite Teile des Testgebiets, einschließlich der Lagune und der unmittelbar betroffenen Inseln, langfristig verseucht blieben. Die Navy stellte fest, dass neue Strategien für Gefechtsverbände, Dekontamination und Materialwahl notwendig wurden.

Die Tests bestätigten, dass Atomwaffen vor allem zur Abschreckung geeignet sind, während ihr praktischer Nutzen im Gefecht begrenzt bleibt. Der hohe logistische Aufwand, die unkontrollierbaren Effekte und die langfristige Verstrahlung machten deutlich, dass nukleare Waffen eher ein politisches als ein taktisches Instrument sind.

Zum Weiterlesen

Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.

Jack Niedenthal: For the Good of Mankind – A History of the People of Bikini and Their Islands.*

Jonathan M. Weisgall (1994): Operation Crossroads: The Atomic Tests at Bikini Atoll.*

Paul Boyer (1994): By the Bomb’s Early Light: American Thought and Culture at the Dawn of the Atomic Age.*

Bildnachweis

Karte: Wikimedia Commons, Justass.

Alles weitere public domain.