Kriegsausgang und politische Zielsetzung

Im Herbst 1860 rückten britische und französische Truppen bis an die Tore Pekings vor. Vorausgegangen war die Eskalation des Zweiten Opiumkriegs, in dem die westlichen Mächte ihre Ansprüche auf diplomatische Vertretung, Handelsfreiheit und Zugang zu neuen Häfen durchsetzen wollten. Nach der Einnahme von Tianjin im August und der Bombardierung der Dagu-Forts näherten sich die Alliierten der Hauptstadt. Als Qing-Truppen eine westliche Delegation gefangen nahmen, darunter den britischen Gesandten Harry Parkes, und mehrere Gefangene in der Haft starben, entschlossen sich die Briten zu einem Vergeltungsschlag. Ein Palast wurde zum Ort der Rache auserkoren.

Yuanmingyuan als Ziel

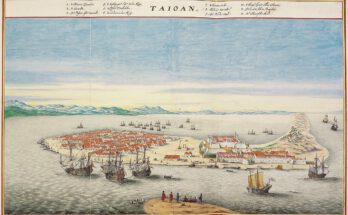

Der Alte Sommerpalast Yuanmingyuan – wörtlich übersetzt „Garten der vollkommenen Klarheit“ – lag nordwestlich von Peking und zählte zu den bevorzugten Residenzen der Qing-Kaiser. Seit dem 18. Jahrhundert diente er nicht der öffentlichen Repräsentation, sondern dem Rückzug des Hofes. Die Anlage vereinte klassische chinesische Architektur mit europäischen Einflüssen, unter anderem entworfen von jesuitischen Architekten. In zahlreichen Gebäuden befanden sich Archive, Kunstsammlungen und Bibliotheken.

Die Auswahl des Yuanmingyuan als Ziel der Vergeltung war nicht militärisch begründet. Die Entscheidung Lord Elgins, den Palast niederzubrennen, zielte auf einen symbolischen Schlag gegen die kaiserliche Autorität.

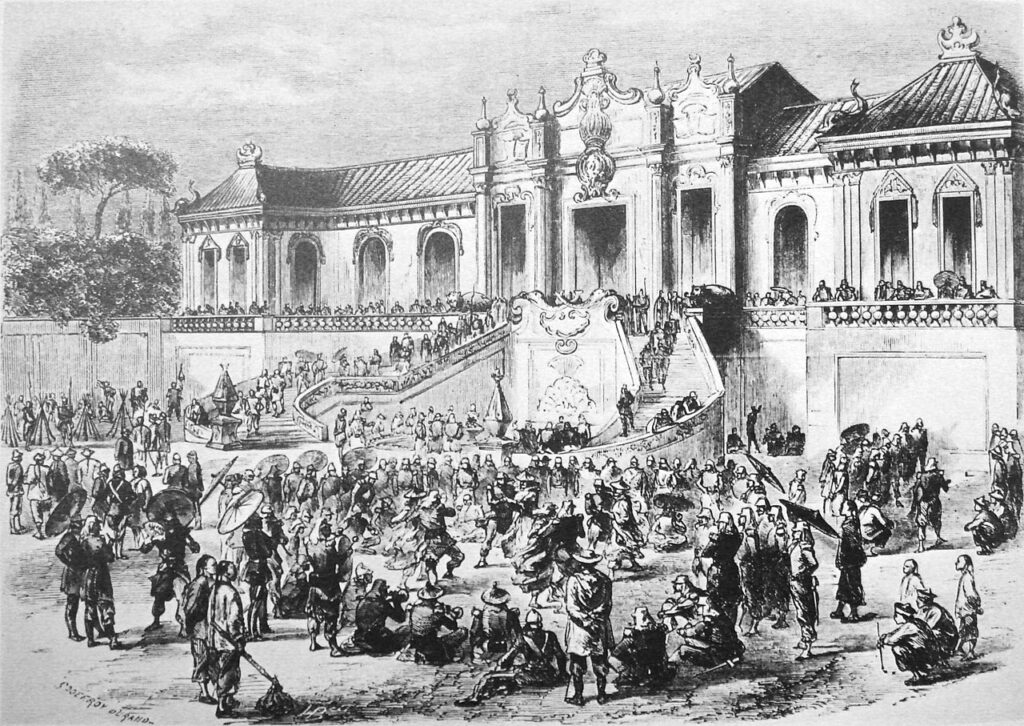

Die Plünderung und ihre Organisation

Bereits vor der Zerstörung kam es zu umfangreichen Plünderungen. Britische und französische Soldaten brachten Gegenstände aus dem Palast in ihre Lager, teils zur persönlichen Bereicherung, teils zur Weitergabe an Vorgesetzte. Die britische Armee organisierte nach dem Vorbild früherer Kolonialkriege Auktionen, bei denen die Beute öffentlich versteigert wurde. Ein Teil der Einnahmen wurde an die Truppen verteilt – gestaffelt nach Rang. Diese Praxis sollte Disziplin wahren und eine unkontrollierte Ausweitung des Raubs verhindern, trug aber zugleich zur Systematisierung der Aneignung bei.

Der Historiker James L. Hevia weist darauf hin, dass diese Form der Plünderung Teil einer kolonialen Praxis war, in der Objekte chinesischer Herkunft in neue Bedeutungszusammenhänge überführt wurden. In Auktionen, Museen und privaten Sammlungen erhielten sie neue Funktionen als Zeugnisse eines vermeintlich überlegenen westlichen Zugriffs auf „exotische“ Zivilisationen.

Öffentliche Reaktion und Nachgeschichte

In der europäischen Öffentlichkeit wurde der Angriff teilweise gerechtfertigt, teils aber auch kritisiert. Victor Hugo bezeichnete die Zerstörung in einem Brief als Akt der Barbarei. In Großbritannien überwogen Stimmen, die in Elgins Entscheidung ein legitimes Mittel zur Durchsetzung britischer Interessen sahen. In Frankreich war die Beteiligung französischer Truppen an der Plünderung zunächst umstritten, doch die öffentliche Debatte blieb begrenzt.

In China hingegen wurde der Angriff langfristig erinnert. Besonders im 20. Jahrhundert wurde der Yuanmingyuan zu einem Symbol für die Schwäche der Qing-Dynastie gegenüber äußeren Mächten und für die „nationale Demütigung“ durch den Imperialismus. Die Rückforderung von Objekten aus westlichen Museen ist bis heute Gegenstand diplomatischer Auseinandersetzungen.

Kontinuität kolonialer Aneignung

Im Vergleich zur Plünderung Pekings nach der Niederschlagung des Boxeraufstands im Jahr 1900 durch die Europäer, die der Historiker Hevia ebenfalls untersucht hat, lassen sich Parallelen, aber auch Unterschiede feststellen. 1860 wurde die Zerstörung als politisch-moralische Maßnahme explizit begründet und organisiert. 1900 hingegen erfolgte die Plünderung wesentlich umfassender und dezentraler. Dennoch war auch hier das Ergebnis eine weitreichende Verschiebung kultureller Objekte nach Europa, wo sie als Kuriositäten, Sammlungsstücken und Trophäen dienten. Die moralische Spannung zwischen zivilisatorischem Anspruch und militärischem Zugriff blieb dabei bestehen.

Zum Weiterlesen

- William T. Rowe: China’s Last Empire. The Great Qing. Cambridge, Mass. 2012.

Überblick zur politischen und sozialen Geschichte der späten Qing-Dynastie, mit Fokus auf innenpolitische Schwäche und außenpolitischen Druck. - James L. Hevia: Loot’s Fate. The Economy of Plunder and the Moral Life of Objects.

Analyse der Plünderung des Sommerpalasts als Akt imperialer Machtausübung und symbolischer Aneignung chinesischer Kultur.

Bildnachweis

Titel: Yuanmingyuan, 2024.

Alles eigene Aufnahmen oder public domain.