Serie: Die Unbezwingbare – Geschichte Ayutthayas. Folge 3

Ayutthaya war nicht nur ein mächtiges Reich, sondern auch eine klar strukturierte Gesellschaft. Von der Mitte des 15. Jahrhunderts an regelte das sogenannte Sakdina-System die soziale Ordnung des Königreichs. Diese Einteilung nach Rängen beeinflusste alle Lebensbereiche: politische Ämter, militärische Pflichten, Arbeitsverhältnisse – und die Stellung jedes Einzelnen innerhalb der Gesellschaft.

Das Sakdina-System

Der Begriff Sakdina lässt sich mit „Macht über Reisfelder“ umschreiben und wurde in rai gemessen, einer traditionellen Flächeneinheit von etwa 1600 Quadratmetern. Die zugewiesene Zahl an rai stand nicht für realen Landbesitz, sondern fungierte als Maß für den sozialen Status. Der Bezug auf landwirtschaftliche Fläche verweist auf die agrarisch geprägte Ordnung des Reiches: In einer Gesellschaft, in der politische Macht, Arbeitskraft und Reichtum über den Zugang zu Land organisiert waren, wurde symbolische Landzuteilung zur Kennziffer gesellschaftlicher Hierarchie.

Ein hoher Beamter konnte mit einem Wert von 10.000 rai eingestuft werden, während ein einfacher Bürger zwischen 251 und 400 rai erhielt. Sklaven, Diener und rechtlose Gruppen wurden mit 5 rai oder weniger bewertet. Der König selbst stand außerhalb dieses Systems. Er galt formal als Eigentümer aller Ländereien, Personen und Ressourcen des Reiches.

Diese fiktive Verteilung hatte konkrete Auswirkungen: Sie entschied über Zugang zu Verwaltungsämtern, die Höhe des Frondienstes, die Gerichtsbarkeit im Falle von Streitigkeiten, das erlaubte Auftreten in der Öffentlichkeit und in manchen Fällen auch über das Strafmaß bei Vergehen. Die sakdina-Zahl regelte also nicht nur das Verhältnis zum Staat, sondern strukturierte auch das Alltagsleben innerhalb der Dörfer und der höfischen Welt.

Sakdina im Gesetz

Zentrale Quelle für das Verständnis des Systems ist das sogenannte Palace Law (Kotmai Tra Sam Duang), eine Sammlung königlicher Erlasse und Vorschriften, die teils bis in die Ayutthaya-Zeit zurückgehen. In diesen Texten wird das Sakdina-System detailliert kodifiziert: einzelnen Beamten und Berufsgruppen werden genaue Werte zugeordnet, von hochrangigen Ministern bis zu niederen Tempeldienern. Auch Frauen, Mönche und Angehörige ethnischer Minderheiten erscheinen in diesen Listen, meist mit spezifisch regulierten Rängen und Pflichten.

Die Zuweisung von Sakdina war kein rein erbliches Prinzip. Viele Regelungen zeigen, dass Ränge durch königliche Entscheidung verliehen, aber auch entzogen oder verändert werden konnten. Verdienste im Militär, Loyalität in Krisenzeiten oder besondere Verwaltungsleistungen konnten zur Erhöhung führen. Das System war damit nicht starr, sondern diente als herrschaftliches Steuerungsinstrument, das individuelle Mobilität ermöglichte, solange sie im Einklang mit königlicher Gnade stand.

Ebenso zeigen die Gesetze, dass Sakdina mit organisatorischen Funktionen verknüpft war. So wurde es etwa genutzt, um Dienstpflichten in der Armee, die Höhe von Naturalabgaben oder das Verhältnis zu übergeordneten Behörden festzulegen. In einem Verwaltungssystem, das auf persönlicher Bindung und Rangordnung beruhte, fungierte Sakdina als Brücke zwischen formaler Ordnung und realer Machtverteilung.

Fronarbeit und Wehrpflicht

Ein zentraler Bestandteil dieser Ordnung war der sogenannte phrai-Dienst. Freie Männer waren verpflichtet, jährlich mehrere Monate Arbeits- oder Militärdienst für den Staat zu leisten – etwa auf königlichen Feldern, in Bauprojekten oder beim Transport von Gütern. Die Einteilung erfolgte durch ein System von Marken, Namenslisten und Rotationen, die auf lokaler Ebene geführt wurden.

Ab dem 16. Jahrhundert wurde zwischen phrai luang (Staatsdiener) und phrai som (Adelsdiener) unterschieden. Letztere standen unter dem Schutz eines Adligen, konnten dafür aber für dessen private Zwecke in Anspruch genommen werden. Während der phrai luang dem Zentrum rechenschaftspflichtig war, verschob sich durch den phrai som langfristig Macht in die Hände lokaler Eliten. Diese Entwicklung trug zur allmählichen Schwächung zentraler Autorität bei, ein Strukturproblem, das das spätere Ayutthaya dauerhaft begleitete.

Soziale Mobilität und Patronage

Trotz der klaren Hierarchie war das System nicht vollständig geschlossen. Einzelne konnten aufsteigen – durch militärische Tapferkeit, besondere Verdienste, geschickte Heiratsverbindungen oder die Nähe zu einflussreichen Gönnern. Die Beamtenlaufbahn war dabei ein zentraler Mechanismus: Wer erfolgreich Verwaltung führte, konnte mit höherem Rang und damit auch größerem sozialen Prestige rechnen.

Besonders in der Spätzeit des Reiches entstanden neue Spielräume. Ausländer wie der Grieche Constantine Phaulkon oder der Japaner Yamada Nagamasa wurden in das System eingebunden, teilweise mit hohen Rängen versehen. Gleichzeitig wurde deutlich, wie sehr persönliche Loyalitäten das System durchzogen: Patronage blieb ein zentrales Prinzip, auch wenn es formell durch Rang und Gesetz abgesichert wurde.

Ausschlüsse, Bindungen, Grenzen

So durchdacht die Hierarchie war, so klar waren ihre Begrenzungen. Bildung war fast ausschließlich buddhistischen Mönchen vorbehalten, die außerhalb der Sakdina-Zählung standen, aber gesellschaftlich hohes Ansehen genossen. Frauen konnten in bestimmten Konstellationen großen Einfluss gewinnen, hatten aber in der Regel weder Zugang zu Ämtern noch zu eigenständigen Rechten.

Sklaverei war ein normaler Bestandteil der Gesellschaft: Schuldknechtschaft, Verurteilung oder Kriegsgefangenschaft konnten in lebenslange Unfreiheit führen. Diese Menschen wurden rechtlich registriert, waren vererbbar und hatten kaum Möglichkeit auf Integration oder Statusverbesserung.

Religion und Legitimation

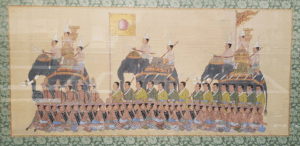

Der König von Ayutthaya wurde in einem doppelt verankerten Weltbild legitimiert: als Dhammaraja, also als weltlicher Herrscher, der durch seine Verdienste den Dharma schützt, und als Chakravartin, der die Welt durch seine Präsenz ordnet. Diese Vorstellung verband buddhistische Ethik mit hinduistischer Kosmologie und machte den Monarchen zum Mittelpunkt sowohl der politischen als auch der moralischen Ordnung.

Die Mönchsgemeinschaft bildete in dieser Konstellation einen eigenen, teilweise autonomen Bereich. Sie war vom Frondienst befreit, unterstand eigenen Regeln und genoss hohes Ansehen. Zugleich stützte sie ideell die bestehende Gesellschaftsordnung – durch Predigt, Bildung, Rituale und ihre Präsenz im Alltag.

Mehr erfahren:

- Chris Baker & Pasuk Phongpaichit: A History of Ayutthaya. Cambridge University Press, 2017.

- Volker Grabowsky: Kleine Geschichte Thailands, 2010– Deutsches Standardwerk zum schnellen Einstieg.

Bildnachweis

Titelbild: Wikimedia Commons, Argenberg.

Kotmai Tra Sam Duang: Wikimedia Commons, self-taken.

Alles weitere eigene Aufnahmen oder public domain.

- Hier scheint die Quellenlage nicht gut zu sein und ich habe widersprechende Einschätzungen gefunden. Ich lasse die Zahl dennoch so stehen, da es zumindest die Größenordnung verdeutlicht. ↩︎