Zwischen Fluch und Faszination

Wenn von Piraten die Rede ist, denken viele Menschen an Bilder aus der Karibik: Männer mit Augenklappe, Hängematte und Flasche Rum, irgendwo zwischen Johnny Depp und dem „Schrecken der Meere“. Diese Bilder stammen weniger aus historischen Quellen als aus Romanen wie A General History of the Pyrates von 1724. Ein Werk, das ebenso Fiktion wie Tatsachenbericht war.

Im realen Südostasien war das Bild komplexer. Auch hier war das Meer selten friedlich. Seit dem Mittelalter wurde geplündert, versklavt, erpresst – und zwar keineswegs nur von kriminellen Außenseitern. Gewalt auf See war oft eng mit Politik, Religion und wirtschaftlichem Kalkül verwoben. Besonders deutlich zeigt dies das Beispiel der Bugis und Makassaren aus Süd-Sulawesi, deren Geschichte verdeutlicht, dass Pirat nicht gleich Gesetzloser ist.

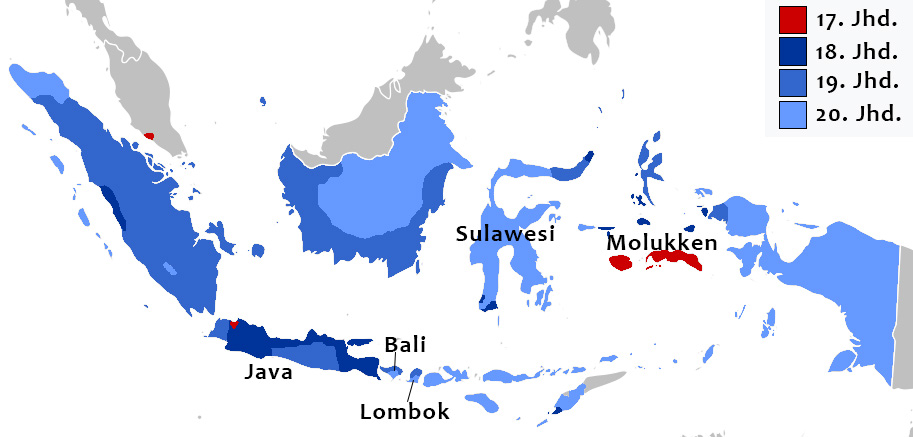

Makassar nach dem Fall: Vertreibung als Motor der Migration

Bis Mitte des 17. Jahrhunderts waren die Makassaren eine bedeutende Macht im Archipel. Sie herrschten über weite Teile von Sulawesi und kontrollierten den Zugang zu den Gewürzinseln. Mit der Islamisierung erhoben sie Anspruch, auch politisch und religiös Ordnung zu schaffen. Der Konflikt mit der sich im Raum Indonesiens ausbreitenden VOC, der Niederländischen Ostindienkompanie, war unvermeidlich.

Die militärische Niederlage gegen eine Allianz aus VOC und dem Bugis-Prinzen Arung Palakka im Jahr 1669 beendete Makassars Aufstieg abrupt. Tausende Menschen wurden entwurzelt: Soldaten, Händler, Adlige. Viele hatten Anspruch auf Führung, aber keine eigene Basis mehr. Eine umfangreiche Diaspora setzte ein. Die Folge waren Migration, Söldnerdienste, Handelsnetzwerke und auch Piraterie.

Die Adligen auf Sumbawa und Lombok: Piraten mit Stammbaum

Besonders anschaulich zeigt dies das Beispiel der beiden makassaresischen Prinzen Karaeng Jarannika und Karaeng Pamolikang. Nach dem Fall ihrer Heimat ließen sie sich auf Sumbawa und Lombok nieder.

Zunächst unterstützten sie die VOC als Hilfstruppen. Sie verbündeten sich mit lokalen Herrschern oder verheirateten sich strategisch in die Aristokratie. Kurz darauf plünderten sie dieselben Küsten, die sie zuvor verteidigt hatten. Sie kämpften abwechselnd mit und gegen balinesische Königreiche, je nachdem, wo gerade Machtvakuum und Profit zu erwarten waren.

Die VOC nannte sie „Schelme“ oder „Zeerovers“, doch lokale Fürsten empfingen sie oft mit königlichen Ehren. Das Verhalten dieser „Piratenfürsten“ entsprach eher dem politischer Unternehmer, die wechselnde Allianzen nutzten, um neue Machtbasen zu schaffen.

Ein drastisches Ende nahm diese Episode, als der König von Karangasem, im Osten Balis, die beiden Prinzen zu einem Fest einlud und sie samt Gefolge während einer Tanzaufführung ermorden lassen wollte. Nur Pamolikang entkam.

Zwischen „Trepang“ und Menschenraub: Die anonyme Piraterie rund um Timor

Anders verlief die Geschichte in den Gewässern um Timor, Alor und Flores. Hier agierten keine Adligen mit bekannten Namen, sondern kleinere Gruppen – anonym, flexibel und ökonomisch motiviert.

Ihr Geschäftsmodell bestand aus einer Mischung von Handel (vor allem mit Trepang, einer begehrten Seegurkenart für den chinesischen Markt), Sklavenhandel und gelegentlichem Raub. Oft reisten sie unter portugiesischer Flagge, manchmal mit gefälschten Titeln – etwa ein angeblicher „Raja von Tallo’“, der wohl nur ein gewitzter Bandenführer mit sieben Booten war.

Ein VOC-Bericht von 1737 beschreibt diese Gruppen als halbkriminelle Händler. Sie griffen bei Bedarf zu Gewalt, brachten aber auch Waren in Regionen, die von der Kompanie aufgegeben worden waren. Der Übergang zwischen Piraterie, Migration und Schmuggel war fließend.

VOC und das Paradoxon der Gewalt

Es war ausgerechnet die VOC, die mit ihrem Sieg über Makassar den Nährboden für diese Seeräuber gelegt hatte. Die Entwurzelung der alten Elite, die brutalen Kriegsfolgen für Fischerfamilien und die Sperrung traditioneller Handelswege zwangen viele Gruppen aus Süd-Sulawesi zu Mobilität und Gewalt.

Wie im Fall der Wikinger oder der somalischen Piraten heute war Piraterie nicht Ausdruck von Gesetzlosigkeit, sondern von struktureller Ausgrenzung und staatlichem Versagen. Die VOC-Quellen bezeichneten die Bugis und Makassaren gern als „Feinde aller Menschen“. Doch deren Selbstverständnis war ein anderes.

Jenseits der Kategorisierung

Was lernen wir aus diesen Episoden? Erstens ist der Begriff „Piraterie“ historisch und kulturell unscharf. Zweitens waren die Bugis und Makassaren nicht einfach Räuber, sondern Teil eines größeren Systems politischer Mobilität. Ihre Gewalt war kalkuliert, oft legitimiert, manchmal religiös aufgeladen und immer in bestehende Machtstrukturen eingebettet.

Zwischen Sumbawa, Timor und dem australischen Nordwesten entstand im 17. und 18. Jahrhundert eine eigenständige maritime Welt, geprägt von Unsicherheit und ökonomischer Innovation.

Am Ende bleibt die Frage: War das Piraterie? Vielleicht. Aber es war auch ein Weg, im Zeitalter kolonialer Umbrüche zu überleben und mitzureden.

Bildnachweis

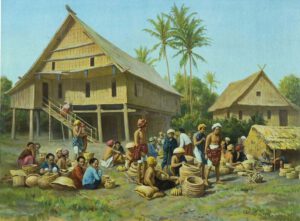

Nederlands: Schoolplaat. De litho is gemaakt door L. van Leer & Co., Amsterdam, en uitgegeven door Joh. Ykema, ’s-Gravenhage.. Een markt in Zuid- Sulawesi. Wikimedia Commons.

Alles weitere Public Domain

Literatur

Amirell, Stefan Eklöf; Buchan, Bruce; Hägerdal, Hans (2021): Piracy in World History

Ein Kommentar zu “Piraten oder politische Unternehmer? Die Bugis und Makassaren in der südostasiatischen Inselwelt”